Sidiki Kaba

La Justice universelle en question – Justice de blancs contre les autres ?

L’intérêt de cet ouvrage est de mettre en perspective certaines ambiguïtés de la justice pénale internationale, les ressorts politiques qui les sous-tendent et le caractère encore inachevé de l’édifice en cours. En évoquant les cas de Charles Taylor, de Saddam Hussein, de Pinochet et de Hissène Habré, Sidiki Kaba relate les calculs politiques qui ont entouré leurs procès, ou l’absence de procès. On saisit la trame politique des procédures inachevées ou expéditives et des délocalisations sans raison, sinon politique, des procès.

.

Vous aimerez aussi

Bien repasser en dix leçons

Cinq femmes qui se réunissent régulièrement autour de leur tables à repasser, évoquent leur vie de femme tour à tour mère, épouse, amante, fille.

La laicité à l’épreuve des identités

Dans un contexte de remise en cause de la laïcité de la part d’anti-mouvements culturels et politico-religieux, les éducateurs et pédagogues sont questionnés : doivent-ils réaffirmer la laïcité associée au modèle d’intégration républicain ou bien le réinventer en fonction de nouvelles réalités sociodémographiques et politiques ? Cet ouvrage tente de développer les capacités de réflexion et d’action des professionnels du champ social et éducatif, acteurs clés de l’émancipation laïque.

Bien repasser en dix leçons

Au fil des années qui passent, Laura, Orane, Solène, Edith et Martha repassent leur linge et leurs histoires de femmes avec ou sans homme, avec ou sans enfants. Dans la panière presque toujours pleine de ces cinq femmes, il y a les serviettes et les torchons du ménage, leurs jupes et leurs corsages, mais aussi les chemises des maris, des amants, les pyjamas et les jeans des enfants. Sous la semelle du fer, il y a la trame et la chaîne du linge qui sont aussi la trame et la chaîne de la vie.

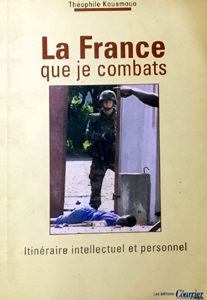

La France que je combats : Itinéraire intellectuel et personnel

En octobre 2002, correspondant du journal Le Monde à Abidjan, l’auteur fait face à la puissante machine de désinformation mise en branle par l’exécutif français pour déstabiliser les institutions de la Côte d’Ivoire et quitte le grand quotidien. Il s’engage alors dans ce qu’il considère comme la “résistance journalistique” contre la pieuvre françafricaine. Ce livre raconte son itinéraire professionnel et personnel, ainsi que tous les événements qui ont bouleversé sa vie en le faisant entrer dans l’histoire contemporaine de la Côte d’Ivoire.