Socialisme et christianisme

Socialisme et christianisme retrace une partie de la pensée de Tolstoï au travers de sa correspondance avec Birioukof.

Corneille, Œuvres complètes

35 pièces de théâtre, 6 œuvres en prose, 13 lettres, 93 poèmes, 8 traductions ….

Une œuvre magistrale, en 1110 pages, indispensable !

Nous sommes cruels

Julien et Camille sont faits pour s’entendre. Fascinés par la littérature du XVIIIe siècle, élèves brillants, orgueilleux, cyniques et prétentieux, ils ont tous deux la conviction de s’être trompés d’époque. Et surtout une dévorante envie de s’amuser et d’affirmer leur toute-puissance. Alors quoi de plus idéal pour combler leurs aspirations que de se prendre pour le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil ? Quelques règles, de nombreuses « proies » à séduire, un maximum de « trophées »… Les voilà « partenaires de crime », maîtres d’un jeu cruel dont ils tirent les ficelles en redoutables manipulateurs. Marie, Stanislas, William, Emilie, Hadrien, Diane… autant de victimes de leur association diabolique. Mais quand les deux adolescents se laissent rattraper par leurs modèles, les nouveaux enjeux les dépassent. Piqués dans leur amour-propre, ils sont incapables de mettre le terme qui s’impose à leur entreprise. Le jeu s’annonce de plus en plus périlleux et risque bien de les mener à ce qu’ils redoutent par-dessus tout : devenir des adultes.

D’excellente famille

« Non seulement Jésus était le Fils de Dieu, mais il était d’excellente famille du côté de sa mère. » Monseigneur Hyacinthe-Louis de Quélen, archevêque de Paris de 1821 à 1839. 1964 : les Le Bléveau vivent paisiblement sur leurs terres dans le respect de leurs traditions. Ainsi, Octave et Marc-Aurèle perfectionnent-ils leur swing sur les greens d’un cousin écossais tandis que leurs sœurs, Suzanne et Fiona consacrent leurs loisirs aux œuvres de charité de tante Berthe. Les jeunes gens bien nés de leur génération se posent alors peu de questions. Leur existence ne comporte que des devoirs : honorer Dieu, servir la France, montrer l’exemple. Plus pour très longtemps… En quelques années, sous leurs yeux incrédules, une série de tremblements de terre secoue l’ordre ancien. Une société nouvelle émerge où l’argent prime sur la naissance, l’arrivisme sur les bonnes manières, l’individu sur l’intérêt général et la jouissance immédiate sur le Salut éternel !

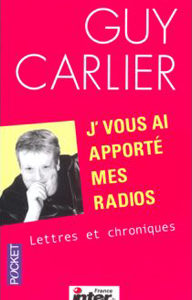

J’vous ai apporté mes radios

Le revoilà, ça y est ! Plus besoin de s’enfermer dans les toilettes, portable coupé et poste de radio sur les genoux branché sur France Inter entre 12h15 et 12h35 pour retrouver le chouchou des auditeurs (et le nôtre !), Guy Carlier. Cette fois, il nous a « apporté ses radios ». Chroniques faites pour France Musiques ou pour l’émission du « Sept-neuf » de France Inter entre janvier et juin 2002, on retrouve ce qui fait le talent (génial) de Carlier : un humour décalé, humain, acide et grinçant selon qu’il s’attaque à un « jeune madeliniste » ou qu’il raconte Marguerite dans sa maison de retraite. Car Carlier, ne nous y trompons pas, est un tendre humaniste. Un bon, un gentil, un humain exigeant. Sa colère devant le cynisme de certains est à la hauteur de la poésie acide devant d’autres, plus fragiles. Certaines lettres sont de véritables nouvelles. Derrière toutes, il y a l’amour. Des autres, des femmes, de la vie. On croise Marianne Faithfull ou Pierre Boulez, on rit des paroles des chansons d’Obispo ou de Marc Lavoine, décortiquées par un Guy en grande forme. On pleure devant l’organiste monsieur Minois ou devant Yvette du café-tabac d’Argenteuil. Bref, on vit, on rit, on réfléchit. Et on découvre une plume véritable, touchante et une dédicace à son papa…

Journal d’un bourgeois de Paris

Ce journal a été tenu entre 1405 et 1449 par un Parisien, sans doute un chanoine de Notre-Dame et un membre de l’Université. Vivant, alerte, souvent saisissant, il offre un précieux témoignage sur la vie quotidienne et les mouvements d’opinion à Paris à la fin de la guerre de Cent Ans, au temps des affrontements entre Armagnacs et Bourguignons, au temps de Jeanne d’Arc. Publié intégralement pour la première fois depuis plus d’un siècle, ce texte, écrit dans une langue facile, n’est pas traduit, mais la graphie en est modernisée et il est accompagné de notes très nombreuses dues à l’une des meilleures historiennes de cette période.

Dans la si pertinente collection « Votre auteur préféré », une biographie épistolaire d’un grand de l’illustration, de la jeunesse et de la BD. « C’est magnifiquement original, des conversations, des images, des photos, j’ai adoré ».

Lettres choisies

Madame de Sévigné nous raconte son temps à travers les lettres qu’elle adressa à sa fille (deux tiers de ses lettres), ainsi qu’à divers personnages. Une chronique fort intéressante de la seconde moitié du XVIIe siècle. Vous sont proposées ici quatre-vingt neuf lettres parmi ses plus connues, dans l’édition de Saint-Beuve, publiée par Garnier Frères en 1923.