Ousmane Ndiaye Dago « Femme Terre »

157 pages – Ousmane Ndiaye Dago a très certainement conscience que le moyen photographique ne restitue que la peau de la réalité et que même la dénudation de ses modèles n’est, au final, qu’un artifice, quand bien même il se révèle fertile d’un point de vue linguistique. Dago se base dans un premier temps, sur l’identification de la femme avec la terre pour leur capacité commune de proliférer. terre nue et corps nue.

1992, première édition de la Biennale des Arts suite à 1990 consacrée aux Lettres, constitue un repère important de recentrage à plusieurs niveaux. Deux options essentielles vont permettre de reconfigurer la Biennale de Dakar pour répondre aux recommandations d’experts et aux attentes de la communauté artistique. La Biennale reste réservée à l’art contemporain. Elle est consacrée à la promotion de la création africaine contemporaine. Les structures chargées de la préparation et de l’organisation de la Biennale sont revues dans le sens d’une meilleure adaptation à la nouvelle option : le Comité National Préparatoire est remplacé par un Conseil Scientifique.

Kalidou Kassé, surnommé le pinceau du sahel, est l’artiste peintre sénégalais d’origine peuhle qui évoque l’univers paisible et romantique du quotidien des sociétés africaines du Sahel. Formé à la Manufacture Sénégalaise des arts décoratifs de Thiès, Kassé se démarque de « l’École de Dakar », initiée par le poète-président Léopold Senghor, sous l’influence de l’art abstrait occidental. Son style unique aux personnages filiformes et aux couleurs vives et chatoyantes décrit un monde poétique et enchanteur peint avec un souci constant pour les formes, les détails et les couleurs. D’un point de vue historique, il est celui (à travers sa vie et son œuvre) qui a subtilement su marier et harmoniser l’art pictural occidental avec l’esthétique africaine qu’il a hérité de sa famille de tisserands. En refusant la représentation imposée par l’art occidental, il réaffirme ses formes propres et uniques, une authenticité qui annonce l’art d’un monde naissant qui n’abandonne pas son passé.

Les impressionnistes – Gauguin

Raymond Cogniat, né le 14 avril 1896 à Paris et mort le 23 février 1977 dans cette même ville, est un homme de lettres, critique d’art et inspecteur des Beaux-arts français.

Les impressionnistes – Pissarro

Camille Pissarro est né à Saint-Thomas, colonie française des Antilles, le 10 juillet 1830. Son père Abraham juif français d’origine portugaise est commerçant en quincaillerie et sa mère Rachel Manzano-Pomie est créole des Antilles danoises.

Les impressionnistes – Cézanne

Paul Cézanne naît le 19 janvier 1839, à Aix-en-Provence. Son père, Louis Auguste Cézanne, venant de Saint-Zacharie (Var), descendant de petits artisans (drapiers, ferronniers, etc. ) repérés à Marseille depuis la fin du XVIe siècle, possède une chapellerie sur le cours Mirabeau. La famille est assez aisée et le père crée une banque, le 1er juin 1848, 24, rue des Cordeliers[1], établissement qu’il transfère en 1856 13, rue Boulegon[2], ainsi qu’à laquelle il donnera le nom de «Banque Cézanne et Cabassol», de son nom propre et de celui de son associé. Paul Cézanne fréquente le collège Bourbon (devenu lycée Mignet), où il se lie d’amitié avec Émile Zola. Il entreprend sans enthousiasme des études de droit à l’Université d’Aix. Il suit des cours à l’École de Dessin et aménage un atelier au Jas de Bouffan, résidence que son père a acquise. Il se rend une première fois à Paris en avril 1861, poussé par son ami Zola, mais n’y reste que quelques mois et retourne dans le domaine familial à l’automne, inaugurant ainsi une série d’allers-retours entre la ville-lumière et la Provence.

Les impressionnistes – Toulouse Lautrec

Peinture XIXe siècle, cabarets, Goulu, maisons closes, l’univers de Toulouse Lautrec.

Les impressionnistes – Renoir

Dans un bel épanouissement du paysage impressionniste durant la seconde moitié du XIXe siècle, Alfred Sisley occupe une place originale. Singulière destinée que celle de cet anglais, français d’adoption, qui, sans s’écarter de sa voie, sans montrer d’hésitation, sut peindre en toutes saisons les paysages les plus mesurés, les plus harmonieux, à la double gloire de l’Ile-de-France et de la sensibilité de ses habitants. À la lumière des publications existantes, mais aussi et surtout grâce à des renseignements nouveaux – lettres inédites, journaux intimes, tableaux et carnets de dessins retrouvés – il est apparu qu’une étude d’ensemble sur celui que l’on considère, aujourd’hui, comme l’un des créateurs de l’Impressionnisme français, devait être tentée. Dans cette nouvelle monographie, François Daulte s’est proposé de faire revivre la carrière de Sisley, tout en la situant dans son milieu et dans son époque. Si l’artiste quitta parfois sa retraite de Louveciennes et, plus tard, sa chère maison de Moret-sur-Loing pour aller peindre les brouillards de Londres, les régates de Hampton Court ou les falaises de Langland, il revint toujours au coin de terre qu’il avait élu. Ce qui compte dans la vie de Sisley ce sont les liens qui l’unirent à ces rives de la Seine et du Loing, où les gens et les choses lui étaient familiers. Ayant choisi un pays, Sisley s’y est maintenu avec fidélité.

Les impressionnistes – Degas

Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition Degas présentée à Paris, Galeries nationales du Grand-Palais, du 9 février au 16 mai 1988, à Ottawa, National Gallery of Canada, du 16 juin au 28 août 1988, et à New York, Metropolitan Museum of Art, du 27 septembre 1988 au 8 janvier 1989.

Sénégal : Dokh dadjé

«Dox dadje, leppa ngui ci biir, dox dadje… » qui n’a pas entendu ce chant du genre tassu (un genre de slam) que griottes et invitées entonnent lors des mariages quand, en procession, les belles sœurs vont saluer la mariée. Mais C’est quoi au juste ce dox dadje ? Le « dox dadje » (lire dokh dadié) à l’origine, est en fait un panier cadeau (qui s’inspire de ce qui se fait ailleurs) qui contient différents objets que les belles sœurs d’une jeune mariée lui offrent le jour de son mariage, le soir, quand elles viennent la saluer. Mais avec le temps ce genre de cadeau s’offre à différentes occasions, et, selon l’événement le contenu change.

Toulouse-Lautrec

Cinquante-huit reproductions en grand format et en couleurs invitent à un parcours passionnant dans l’univers de Henri de Toulouse-Lautrec. Un texte clair et précis situe son œuvre dans le XIXe siècle, montre ses principales découvertes et raconte l’histoire de sa vie.

1991, Réunion des Musées Nationaux, in-4 cartonné de XCV+492 pages, jaquette illustrée en couleurs, introduction de Pierre Rosenberg, textes de Philippe Le Leyzour, Steven Z. Levine, Donald Posner, Katie Scott, avant-propos de Jacques Sallois, Anne d’Harnoncourt, Edmund P. Pillsbury. Traduit de l’anglais par Christine Piot, Anne-Cécile Padoux, Marine Pitoëff, Christiane Thiollier.

Picasso et les choses

Jeune, Picasso vit dans un atelier très désordonné et plein d’objets étranges. Un lieu qui va l’inspirer ! Période bleue, puis rose, cubisme, surréalisme, collage, sculpture et céramique, l’artiste multiplie bientôt les techniques et les styles. Un jour, tu auras peut-être la chance d’admirer Les Demoiselles d’Avignon, Guernica ou encore La Guerre et la Paix.

Peintures

Après un long séjour en Polynésie qui lui a inspiré Les Immémoriaux, Victor Segalen (1878-1919) part pour la Chine en 1909, à la recherche de formes nouvelles : il projette d’écrire un essai sur la peinture chinoise. Il découvre vite que les tableaux anciens ont disparu… Avec Peintures, c’est la seule magie des mots qui recrée les visions d’un monde rêvé. Dans cette œuvre sans précédent dans notre littérature, influencée par le taoïsme, » tout est mouvement, tout est spectacle impalpable « .

En sillonnant les îles et le littoral de la lagune de Venise, Vincent Brunot a su restituer les couleurs changeantes et les paysages insolites de cette petite mer intérieure. Son carnet de voyage nous fait découvrir ces lieux moins connus qui émergent çà et là comme les fragiles témoins d’une authentique vie vénitienne.

Rubrique-à-brac – Tome 6

Chez Gotlib, l’humour est une affaire très sérieuse. Et si possible à traiter sous tous ses aspects… Les hilarantes Rubriques-à-brac, la bible de l’humour, en sont les exemples les plus démonstratifs, sans oublier Les Dingodossiers, Les Trucs-en-vrac, Les Cinemastock, etc. Attention : la lecture assidue de ces albums peut provoquer des crises de fous rires aiguës. On vous aura prévenu.

Peinture sur Porcelaine

Prenez vos pinceaux et vos couleurs pour personnaliser votre vaisselle blanche. A l’origine, la peinture sur la porcelaine était réservée aux initiés. Après l’application des couleurs il fallait passer votre porcelaine dans un four spécial atteignant de hautes températures. Aujourd’hui les contraintes techniques ete matérielles se sont simplifiées, les peintures peuvent être passées en cuisson dans un four ménager et elles résistent au lave-vaisselle. Les adeptes de cette pratique se multiplient et la demande en matière de modèles ne cesse de croître. C’est ce que propose cet ouvrage ! Plus de 60 projets répartis en 6 thèmes : Dans la tradition de Limoges, Inspirations japonisantes, Images naïves et tendres. Comme des planches botaniques, Motifs ethniques et traditionnels, A la manière des faïences d’art. Chaque partie propose 3 à 4 séries afin de réaliser des ensembles complets comme un service de table, un service à café ou à thé, etc. Les thèmes classiques sont réinterprétés avec bonheur et permettrons aux artistes expérimentés d’explorer de nouvelles voies. Ces nombreuses propositions sont accompagnées d’explications claires et détaillées ainsi que de gabarits qui faciliteront l’application des motifs.

En écoutant Cézanne Degas Renoir

Ambroise Vollard, célèbre marchand de tableaux, voyait mieux et plus loin que les autres; c’est ainsi qu’il découvrit et exposa Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso… Confident partageant la vie, le travail de génies souvent inconnus ou méprisés à l’époque, il savait aussi se taire et dresser l’oreille. En écoutant Cézanne, Degas, Renoir est donc un témoignage capital sur l’histoire de la peinture. Une suite de traits, de souvenirs, d’attitudes, racontés en toute liberté, qui éclairent les atmosphères, les mécanismes de création de ces trois artistes, la genèse de leurs ouvres, l’intimité de leur atelier. On s’y croirait. Vollard, lui, y était, qui livre ici à sa façon… une œuvre d’art.

Mouhamadou Dia – Corps célestes

Catalogue de l’exposition du peintre au Musée Théodore Monod d’Art Africain de Dakar, du 8 au 22 novembre 2022.

« Les cimaises du musée Théodore Monod de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) abritent, depuis hier, l’exposition de 26 œuvres du peintre Mouhamadou Dia. Intitulée »Corps célestes », l’exposition met en exergue différentes facettes de la lutte. Des prises (caxabal, japanté, soll, weyeule, rignane, songo, etc) au mystique (debadeb, kharfafoufa) en passant par l’aspect culturel (tuss, nguemba li, etc.) tout y passe. Le vernissage a eu lieu hier en présence du ministre en charge de la Culture sortant Youssou Ndour. Lequel a reconnu que cette exposition a plongé les visiteurs dans toutes les facettes de la lutte avant de la qualifier de »fantastique ». A juste raison. »

Tout Daumier – La peinture

Le peintre, sculpteur, lithographe français Honoré Daumier naît à Marseille le 26 février 1808, de Cécile-Catherine Philip et de Jean-Baptiste Daumier, vitrier. Honoré Daumier est l’un des caricaturistes les plus mordants de tous les temps. Il décède à Valmondois en février 1879. Les ambitions littéraires du père déterminent l’installation de toute la famille à Paris, en 1816.

Honoré Daumier, est embauché en 1820 dans le cabinet d’un huissier pour un emploi temporaire de « saute-ruisseau », soit l’équivalent du garçon de courses. Le souvenir de ce Petit Clerc, coiffé d’un chapeau haut-de-forme, sera évoqué plus tard par Daumier dans sa première lithographie de la série des Types Français (1835-1836). Sans esquisser un autoportrait, il semble vouloir symboliser son entrée dans la vie active, quelque peu apparentée à une introduction dans le grand théâtre de la vie.

Tout Canaletto

Cette collection est un outil indispensable pour tous ceux qui s’intéresse à la peinture. En format de poche, elle présente l’œuvre complète des plus grands peintres. Introduction brève et claire. Reproductions en couleurs, en noir et blanc, de nombreuses planches, commentées et interprétées en détail.

Quel que soit le thème abordé, quel que soit le prétexte de la composition, c’est toujours Venise qui est le véritable sujet de la toile de Canaletto, une Venise de pierre et d’eau, habitée par des êtres sans visage, vus de préférence de dos, que rien ne vient distraire dans leur rêverie. L’artiste a voulu donner de sa ville une image définitive dont la parfaite objectivité lève en chacun les émotions du souvenir.

48 planches en couleurs – 118 illustrations en noir et blanc.

Tout Botticelli

Cette collection est un outil indispensable pour tous ceux qui s’intéresse à la peinture. En format de poche, elle présente l’œuvre complète des plus grands peintres. Introduction brève et claire. Reproductions en couleurs, en noir et blanc, de nombreuses planches, commentées et interprétées en détail.

Un symbolisme médiéval tragique, l’influence des prédications de Savonarole, des mythes païens revus par l’humanisme de la cour de Laurent de Médicis, tel est l’art paradoxal de Sandro Botticelli (1445-1510). Sa peinture reflète d’une manière dramatique le conflit de l’ancien et du nouveau, du Moyen-âge et de la Renaissance, de la philosophie et de la religion.

48 planches en couleurs – 202 illustrations en noir et blanc.

Cette association permet aux Artistes peignant de la bouche et du pied de ne pas dépendre de l’autonomie publique, mais surtout elle leur donne le sentiment d’être, de par leur propre force, des membres actifs de la société capable de se créer eux-mêmes une existence.

C’est le cliché sépia d’une Anglo-Polynésienne, acheté aux enchères par l’auteur, qui le pousse à partir, soudain, sur les traces de Paul Gauguin. Qui était cette jolie vahiné ? Et surtout pour quelle raison l’artiste peignit-il le visage cireux de son fils, Aristide, dit Atiti, le jour de sa mort à Papeete ? Quelle blessure intime ce tableau ravive-t-il chez Jean-Luc Coatalem ? Commence alors une traque, minutieuse mais fulgurante, où l’on comprendra que Gauguin, « Inca » halluciné, « Péruvien à la bourse plate », fuit la réalité pour se trouver lui-même, renverse tous les clichés sur l’exotisme, à en perdre la raison, jusqu’au fonds du puits du Jouir. Voici une enquête, spirituelle, humaine, géographique. Un voyage au long cours en Bretagne, Hollande, Danemark, Panama, Martinique, Tahiti, et les lointaines mers du Sud, avec pour compagnons les peintres, les créanciers, les marchands du culte, les vahinés, l’océan, et au bout la solitude. Quel est le vrai Gauguin ? Un affairiste courant après la vente ? Un égoïste pourtant père de famille, abandonnant ses cinq enfants à Copenhague ? Un mystique réconcilié avec lui-même, peintre apaisé, dont la main fut guidée par les dieux maoris ? Un morphinomane des îles Marquises ? « Où irons-nous demain, nous qui désirons sans fin ? »

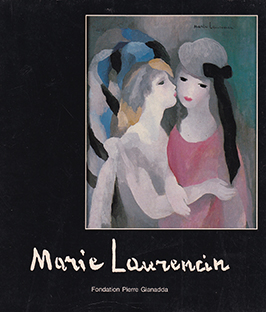

Marie Laurencin

Introduite, dès sa première participation au salon d’Automne en 1907, dans les milieux d’avant garde, autour de Picasso, Braque, Max Jacob, André Salmon, le Douanier Rousseau, puis une intime du Bateau Lavoir grâce à sa liaison avec Apollinaire, Marie Laurencin (1883-1956), assiste de très près à l’éclosion du cubisme. Ce milieu montmartrois, elle l’immortalisera à travers deux portraits de groupes dont le célèbre Apollinaire et ses amis (1912). Du cubisme elle retiendra la simplification des formes mais qu’elle adapte, avec un sens inné du portrait classique et une modernité soutenue, dans une palette en camaïeux de gris, bleus et ocres, cernés de noirs. Elle participera ainsi à la Maison cubiste, exposera aussi bien au salon qu’à l’Armory Show. Au lendemain de la Première Guerre, elle s’inscrit avec aisance dans le goût décoratif du temps, dans un genre maniériste et bientôt suave aux tons pastels, empreints de rêverie, privilégiant les sujets féminins et l’évocation de l’enfance. En même temps, elle s’affirme comme la portraitiste à la mode d’une société choisie où règnent la Baronne Gourgaud, la Comtesse Etienne de Beaumont ou Lady Cunard, entourées d’amis masculins dont Jean Cocteau (portrait de Coco Chanel, Nicole Groult) et comme décoratrice, en particulier pour les Ballets russes de Diaghilev (les Biches) et ceux de Roland Petit. Son art gagne encore en simplicité et en discrétion, réduit bientôt aux jeux des courbes et à l’alliance harmonieuse et douce des verts, des roses et des bleus. Cet itinéraire très personnel est reconstitué à travers 70 peintures et une vingtaine d’aquarelles dont la majeure partie en provenance du musée Marie Laurencin à Tokyo fondé en 1985 par Masahiro Tokano et dirigé par Hirohisa Takano-Yoshizaw. En coédition aec le musée Monet-Marmottan.

Le cheval vu par les peintres

Le cheval accompagne depuis si longtemps nos réalisations humaines, participe depuis si longtemps à notre paysage familier que nous ne songeons plus à nous étonner de sa présence constante dans l’histoire de l’art. L’impensable, finalement, aurait été qu’il n’y figurât pas ou qu’il y figurât moins.

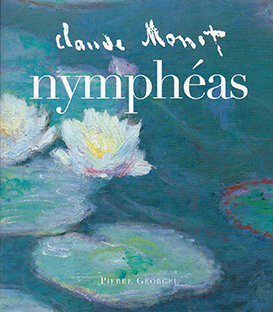

Claude Monet – Nymphéas

Cet ouvrage autour des Nymphéas de Claude Monet conçu par Pierre Georgel, l’ancien directeur du musée de l’Orangerie, est la synthèse de ce monumental travail, le dernier du peintre, sans doute – parce qu’il est l’aboutissement de toute une vie de recherches –, le plus intéressant et, à coup sûr, le plus abouti. Dès les premières séries de tableaux où le regard embrasse le bassin dans on entier, parfois avec le fameux pont japonais, Monet aboutit à une vision de plus en plus en profondeur, s’approchant peu à peu de la surface de l’eau pour finir par ne plus en saisir que des extraits, des all over qui le mènent aux portes même de l’abstraction.

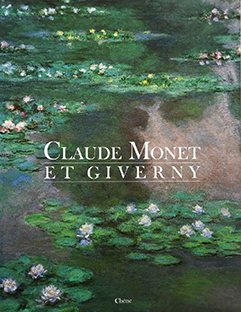

Claude Monet et Giverny

Ce beau livre ou crée par Claude Monet entre 1883 et 1926, pour lequel il avait donné tous ses soins, tout son amour, toute son attention et dont il était si fier. Rien pour lui ne comptait plus que ce jardin. Dés le début de ce siècle, ce jardin était déja célèbre et les quelques privilégiés qui y étaient reçus contemplaient religieusement ce jardin composé par un grand artiste pour le plaisir de l’oeil.

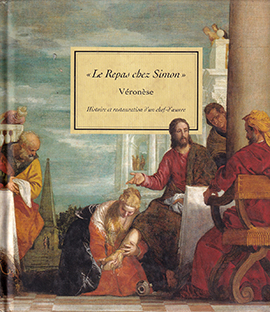

Peint pour le réfectoire du convent de santa Maria dei Servi de Venise en 1570-1573, Le Repas chez Simon fut offert en 1644 à Louis XIV par la Sérénissime République en gage d’amitié entre les deux États. (…) Transféré au musée du Louvre en 1832, Le Repas chez Simon ne regagna Versailles qu’en 1961 (…). Malgré une restauration importante en 1948 et deux nettoyages superficiels par la suite, le tableau, obscurci notamment par des vernis épais, nécessitait une intervention fondamentale. Celle-ci a débuté en 1994 et s’est achevée cette année [1997].

Dans ce livre, construit autour de diptyques photographies/peintures «suwers», Michel Renaudeau révèle entre elles de troublantes ressemblances.

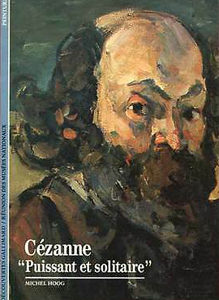

Cézanne – « Puissant et solitaire »

Découvertes Gallimard / Peinture – «Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai.» Cézanne a fait de la peinture l’unique préoccupation de son existence. Ni misère, ni vie de bohème, il a vécu seul, entretenu par son père, à Aix-en-Provence ou à Paris, acharné à «réaliser ses sensations», à obéir à la logique des couleurs, à conquérir un nouvel espace. Décriée et incomprise, l’œuvre de Cézanne a imposé une nouvelle vision du monde dont se nourrit l’art du XXe siècle.

« Considéré comme le chef de file de la peinture abstraite au Sénégal, Souleymane Keita est né en 1947 à Gorée, l’île au large de Dakar. Son travail ? Une peinture africaine, certes, là où rythmes et rites se confondent dans les subtilités d’une vue intérieure, mais en rien « locale » : un élargissement de la vision et, par là, de l’expérience humaine. »

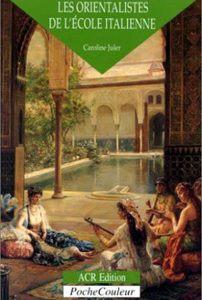

Les orientalistes de l’école italienne

Plus de cent cinquante artistes de l’École orientaliste italienne sont illustrés en monographies complétées par leurs expositions et par un index bibliographique individuel. Leurs œuvres, qui sont plus particulièrement des aquarelles, démontrent la féconde imagination de ces peintres, dont certains ont voyagé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais qui pour la plupart n’ont travaillé qu’en « chambre ». Ce livre a pour objet d’éclairer le grand public, comme les collectionneurs, sur les différents aspects de cet art italien qui trouve ses sources à la Renaissance.