Même Ousmane Sow a été petit

“Tissé d’anecdotes drôles, insolites, émouvantes et parfois dramatiques, ce livre retrace la vie du sculpteur Ousmane Sow, de son enfance à sa dernière création, en passant par le pont des Arts où son exposition attira plus de trois millions de visiteurs. Inscrit sur une page d’histoire entre le Sénégal et la France, voici le parcours atypique d’un enfant sénégalais devenu un homme et un artiste hors du commun grâce à la confiance d’un père qui n’a jamais cessé de le fasciner… “

Un blanc dramatiquement noir

Voici le récit exceptionnel de 55 années d’existence hors norme en Afrique Noire francophone d’un Français autodidacte devenu patron de presse (Afrique Sport, Afrique Médicale, Africa International, Editions Chaka…), proche de plusieurs Chefs d’Etat alors que d’autres l’auraient volontiers pendu. Voici un regard frondeur sur l’Afrique, ses élites, ses mœurs, sans retenues ni déférence, sans préjugés ni parti pris. Le récit fourmille de faits inédits, de péripéties drôles et fâcheuses.

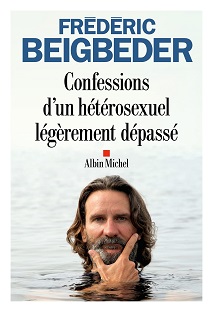

Longtemps j’ai cru que la vie était une fête ; passé la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite. J’ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j’étais conformiste. Aujourd’hui, je me sens mieux dans un monastère augustinien qu’au bordel, et les militaires m’amusent plus que les fashionistas. Mais se confesser dans un livre ne garantit aucune absolution ; passez votre chemin si vous cherchez dans ce livre autre chose qu’un homme qui tente de se comprendre.

Dans la peau d’une djihadiste

Convertie à l’islam, Mélanie rencontre sur Facebook le chef français d’une brigade islamiste. En quarante-huit heures, il « tombe amoureux » d’elle, l’appelle nuit et jour, la presse de venir faire son djihad en Syrie et dans la foulée la demande en mariage, lui faisant miroiter une vie paradisiaque. De « chat » Facebook en conversation Skype, Mélanie se prend au jeu et commence à préparer secrètement son départ. Des jeunes Européennes comme Mélanie, chaque semaine plus nombreuses à se laisser embrigader via Internet, l’auteur de ce livre en connaît des dizaines : c’est elle, Anna Erelle, qui se cache en réalité derrière le profil de « Mélanie ». Jeune reporter, elle travaille sur les réseaux de l’État islamique (EI) – dont la propagande numérique, le « djihad 2.0 », constitue l’une des armes les plus redoutables. Pendant un mois, Anna se glisse ainsi dans la peau de Mélanie, et consacre ses journées à vérifier les confidences que son « prétendant » – proche d’Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l’EI – livre le soir derrière un écran d’ordinateur à sa « future épouse ». Dans une impatience grandissante que celle-ci le rejoigne. Ce voyage est l’ultime étape, la plus dangereuse, de son reportage, et Anna l’a planifié dans les moindres détails. Elle part, comme prévu. Mais tout va déraper. Une enquête-choc impossible à lâcher. Le livre qui aide à comprendre le vrai visage des terroristes de l’EI.

Histoire de ma vie (G. Sand)

1680 Pages –

À 42 ans, en avril 1847, George Sand commence Histoire de ma vie dont la rédaction prendra huit ans. Somme méconnue, cet incontestable chef-d’oeuvre raconte comment Aurore Dupin est devenue écrivain sous le nom de George Sand. Mais il se présente aussi comme une quête des origines d’une modernité exceptionnelle. Sand rappelle qu’elle est arrière-petite-fille du maréchal de Saxe par son père et fille du peuple par sa mère. Avec une rare lucidité, elle analyse le “devenir soi” d’un caractère, rappelle sa petite enfance à Nohant, les conflits familiaux qui la déchirent, les tensions qui habitent une famille brisée par la mort du père, la grande mélancolie qui s’ensuit jusqu’à sa tentative de suicide à 17 ans. Si elle évoque admirablement le passé, Sand sait aussi dire le présent et l’avenir : elle expose ses vues sur le devenir de la société, le rôle de la religion, la condition des femmes. Histoire de ma vie reste un modèle de vivacité et de courage, de franchise et de détermination. George Sand fonde un genre : l’autobiographie au féminin.

Rêver sous les coups

« Quand je demande à maman de me raconter ma naissance, elle reste évasive. “Tu es né sans pleurer. Dès que la sage-femme t’a mis dans les bras de ton papa, tu t’es recroquevillé et tu as hurlé de toutes tes forces”. »Battu violemment par son père jusqu’à l’âge de 8 ans, Mohamed Bouhafsi puise vingt ans après au fond de lui-même la force de parler.Dans un récit poignant il dit la violence, les larmes, la culpabilité et la honte. Il dit la terreur d’un petit garçon, qui malgré tout, continue à vivre et à rêver sous les coups.Au fil des pages s’égrènent des moments de joie et émergent, de la voix de l’enfant meurtri, la lumière, l’espoir et le pardon. À travers ce témoignage, la volonté de l’auteur est d’être le porte-voix de dizaine de milliers d’enfants en détresse et de donner à chaque citoyen le courage de s’interposer.Après avoir passé 10 ans à RMC et BFM TV en tant que chef du service football, Mohamed Bouhafsi a rejoint France Télévisions. Il intègre l’équipe du 20h de France 2 et devient chroniqueur sur France 5 pour l’émission C à vous.Avec la collaboration de Géraldine Maillet.

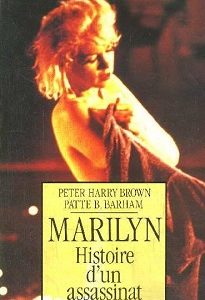

5 août 1962, 4 h 25 du matin : Marilyn Monroe est retrouvée sans vie dans sa maison de Los Angeles. Quelques heures auparavant, trois hommes en sortaient précipitamment. Parmi eux, un des personnages les plus puissants du pays. Le jour même, le monde entier apprend, stupéfait, le “suicide” de Marilyn. Au terme d’une incroyable enquête de quinze ans, Don Wolfe réduit à néant la vérité “officielle”.

Marilyn Monroe a été assassinée. Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Témoignages inédits, rapports secrets, révélations capitales, nouvelles expertises livrent le dessous des cartes et bouleversent le jeu. Pour la première fois, la vie secrète de Marilyn Monroe est reconstituée jusqu’à ses derniers jours et sa fin tragique dans les moindres détails. Un véritable film noir. Avec dans les rôles principaux : le parrain de la Mafia, Sam Giancana, Frank Sinatra, Peter Lawford, les Kennedy… et pour décor, les collines de Hollywood et les couloirs de la Maison Blanche. Aucun livre n’était jamais allé aussi loin. Un document accablant. Des révélations explosives qui font voler en éclats le mythe américain.

Le Portail

François Bizot, membre de l’École française d’Extrême Orient, est fait prisonnier au Cambodge par les Khmers rouges, en 1971. Enchaîné, il passe trois mois dans un camp de maquisards. Chaque jour, il est interrogé par l’un des plus grands bourreaux du vingtième siècle, futur responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts, aujourd’hui jugé pour crimes contre l’humanité : Douch.

Au moment de la chute de Phnom Penh, en 1975, François Bizot est désigné par les Khmers rouges comme l’interprète du Comité de sécurité militaire de la ville chargé des étrangers auprès des autorités françaises. Il est le témoin privilégié d’une des grandes tragédies dont certains intellectuels français ont été les complices.

Pour la première fois, François Bizot raconte sa détention, décrit une révolution méconnue, démonte les mécanismes de l’épouvante et fait tomber le masque du bourreau monstre.

Grâce à une écriture splendide et à un retour tragique sur son passé, l’auteur nous fait pénétrer au cœur du pays khmer, tout en nous dévoilant les terribles contradictions qui — dans les forêts du Cambodge comme ailleurs – habitent l’homme depuis toujours.

Tous les fleuves vont à la mer

Enfance heureuse à Sighet, petite ville des carpates longtemps épargnés par la guerre. Fureur et ténébres d’Auschwitz et de Buchenwald: l’adolescent en sort exsangue, l’esprit muet, sans patrie. Mais il conserve en lui ses rêves messianiques, le sourire de Tsipouka, la petite soeur aux cheveux d’or, le regard et les ultimes paroles de son père – secrets qui hantent toute l’oeuvre d’Elie Wiesel et qu’il révèle ici. Quarante ans plus tard, consécration de l’écrivain lorsqu’il reçoit le prix Nobel de le paix. Ce sont là trois repères dans une vie fertile en bouleversements, ruptures et découvertes. Elie Wiesel a 17 ans. Le voici à Paris, balloté dans un univers inconnu. Apprendre le français lui paraît alors moins ardu que séduire les jeunes filles dont il tombe amoureux. La naissance d’Israël l’exalte, mais comment aider le jeune état ? Le voici appranti journaliste, un métier qui lui fera parcourir le monde, traquer les scoops, se lier d’amitié avec François Mauriac et Golda Meir, côtoyer personnalités et chefs d’État. A 30 ans, Elie Wiesel parvient enfin à décrire son expérience de La Nuit, à témoigner pour les martyrs de l’Holocauste. Ainsi commence une oeuvre vouée au souvenir des victimes, à la défense des survivants et de tous les opprimés. Avec les armes de la compassion, de l’amour et parfois de la colère, cette oeuvre et cette vie vont devenir un combat entre le doute et la foi, le désespoir et la confiance, l’oubli et la mémoire. Combat d’un inlassable témoin de la violence des hommes et de leur r^ve d’une Jérusalem pacifiée, idéale.

L’enfant criminel

Les enfants incarnent la naïveté, la fragilité, l’innocence. Si bien que, lorsque l’un d’eux se rend coupable d’un crime de sang, nous sommes incrédules et saisis d’un vertige terrifiant : qu’adviendrait-il si nous étions les parents de ce jeune criminel ? Il arrive pourtant que des gosses, qui pourraient appartenir à notre entourage, basculent dans l’horreur sans raison apparente. Il est alors trop tard. Evidemment, ces actes de violence extrême sont rares et s’expliquent par la négligence, les mauvais traitements ou le manque d’amour. C’est pourquoi Pierre Bellemare et Jean-François Nahmias ont voulu écrire sur cette question délicate plus qu’un simple recueil de faits divers. Relatant, à travers deux grands chapitres (l’un pour les moins de 12 ans, l’autre pour les 13-16 ans), des cas aussi divers que ceux de Mary Bell, deux fois meurtrière à 11 ans, de Jean Grenier, la ” Bête du Bordelais ” qui a terrorisé la région en l’an de grâce 1600, ou des ” Tigresses de New-York “, une bande d’adolescentes ultra-violentes, L’enfant criminel est autant un document saisissant qu’un cri d’alarme lancé à un moment où la violence ne cesse de croître, non seulement à l’étranger, mais aussi chez nous en France. En nous livrant ces histoires bouleversantes qui plongent au coeur même de la détresse humaine, les auteurs n’ont pas cherché à dresser un tableau alarmiste d’une société en perdition. Ils espèrent au contraire éveiller notre conscience vis-à-vis d’une délinquance juvénile parfois motivée par la vengeance, la jalousie, la méchanceté ou conditionnée par la télévision, face à laquelle la justice est impuissante, et qui est l’affaire de chacun de nous.

Citoyen du monde

Voici une autobiographie qui tombe à point. Derrière le portrait du polytechnicien surdoué se profilerait-il le dauphin de Louis Schweitzer à la présidence de Renault ? Carlos Ghosn, en collaboration avec le journaliste Philippe Riès, peaufine donc son image de dirigeantà la fois humain et exigeant. Précédé d’une réputation decost killer, ce globe-trotter met en avant le parcours sans faute qui a forgé ses convictions intimes. D’éducation francophile, ce Libanais maronite a connu le Brésil jusqu’à six ans, le Liban jusqu’à dix-sept ans, puis la France, où il intègre Polytechnique. Après avoir fait ses premières armes de 1978 à 1985 en France, il part pour Michelin au Brésil, puis en 1989, aux États-Unis Il y gère l’intégration d’Uniroyal-Goodrich dans le groupe, et lance des plans audacieux qui le font remarquer. En 1995, il rejoint Renault, où il fait ses gammes pour ensuite gérer la prise de participation dans Nissan, à partir de 1999. Le jeune patron quadragénaire parviendra à redresser l’entreprise au bord de la faillite en trois ans.Bien que frisant parfois l’autopromotion, cette autobiographie est une chronique passionnante de la vie des affaires construite comme un roman à suspense. Avec en point de mire le redressement spectaculaire de Nissan, cet ouvrage met en lumière les multiples facettes d’un individu hors de commun, multilingues et maîtrisant parfaitement un environnement économique en mutation rapide.

Le suppléant

C’est l’une des images les plus marquantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère sous les regards éplorés – et horrifiés – du monde entier. Alors que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure, des milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu’ils ressentaient – et quelle tournure allait prendre leur vie désormais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire. D’une honnêteté brute et sans fard, LE SUPPLÉANT est un livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d’interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l’amour face au chagrin.

Le Dit de Tianyi

Lors d’un voyage en Chine, l’auteur retrouve le peintre Tian-yi, connu autrefois, qui lui remet ses confessions écrites. Tian-yi a vécu l’avant-guerre dans une Chine en plein bouillonnement. Plus tard, dans les années 1950, il est allé en Occident, où il a découvert une autre vision de l’art et de la vie.

De retour dans son pays soumis aux bouleversements de la révolution, il a voulu retrouver deux êtres chers : Yumei, l’amante, et Haolang, l’ami.

Mais une histoire dramatique les a emportés dans des tourmentes où Tian-yi, à son tour, sera pris …

Poète, traducteur, essayiste, spécialiste des arts de son pays d’origine, François Cheng a su métamorphoser le témoignage vécu en une extraordinaire fresque romanesque, saluée par toute la critique et couronnée par le prix Femina 1998.

Madame S

L’anecdote est célèbre : alors que le président Félix Faure agonise, sa « connaissance » s’est sauvée par l’escalier de service. Cette mort en épectase va changer le cours de l’affaire Dreyfus et bouleverser le destin de celle que l’on surnomme depuis la « pompe funèbre »… Intriguée par cette « putain de la République », une journaliste recluse décide d’enquêter sur cette si mystérieuse Madame S. et sur les secrets d’un État français toujours aux prises avec les mêmes démons : antisémitisme, antiféminisme, petits arrangements entre amis et journaux avides de scandales. Sylvie Lausberg livre un passionnant thriller historique sur les traces volontairement effacées de Marguerite Japy-Steinheil, personnalité troublante qui sauvera sa tête grâce à un art virtuose du mensonge, un charme dévastateur et une profonde intelligence politique, restés ensevelis sous des torrents d’injures misogynes qui en disent long sur notre rapport au sexe, au pouvoir et aux femmes qui en jouent.

Merci pour ce moment

Un jour, un amour violent a incendié ma vie. Il avait quatre enfants. J’en avais trois. Nous avons décidé de vivre ensemble.

Mais la politique est une passion dévorante. Parti de très loin, François Hollande a été élu président de la République. J’ai été aspirée dans son sillage.

Le pouvoir est une épreuve pour celui qui l’exerce, mais aussi pour les siens. À l’Élysée, je me sentais souvent illégitime. La petite fille de la ZUP en première dame: il y avait quelque chose qui clochait.

J’ai appris l’infidélité du Président par la presse, comme chacun. Les photos ont fait le tour du monde alors que j’étais à l’hôpital, sous tranquillisants. Et l’homme que j’aimais a rompu avec moi par un communiqué de dix-huit mots qu’il a dicté lui-même à l’AFP, comme s’il traitait une affaire d’État.

Tout ce que j’écris dans ce livre est vrai. Journaliste, je me sentais : parfois à l’Elysée comme en reportage. Et j’ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon tour.

Dans mes yeux

Johnny Hallyday existe dans nos vies, dans nos imaginaires, dans notre patrimoine depuis plus d’un demi-siècle. Il agace, il passionne, il divise, il galvanise, jamais il ne laisse indifférent. Il est notre seule star. Sagan, Duras, Labro, Rondeau se sont penchés sur Johnny Hallyday. Les mythes vivants sont rares et les écrivains sont des vampires. Quand l’idée de ce livre nous est venue, j’ai su que c’était important pour moi. Mes névroses de femme et d’auteur sont réunies en ce seul homme. La dualité, l’immortalité, la vie, le temps qui passe, le talent, les passions, les blessures. Le livre sera écrit à la première personne parce que, dans ce livre, c’est ma façon de raconter qui compte, pas moi. Je prends un plaisir fou à me glisser dans sa peau, à emprunter sa voix, à chercher le bon ton. Nous avons déjà passé des semaines ensemble, et ça durera plus d’une année. Nous avons partagé et partagerons des moments d’intimité, le trac avant la scène, des dîners, des souvenirs. Il parle avec plaisir. On se tait aussi. Je ne le bouscule jamais. Il me dit ce qu’il veut bien m’avouer et Johnny est à un moment de sa vie où il a beaucoup à dire. Amanda Sthers Après bien des blessures et des combats, Johnny a décidé, à 69 ans, de tout dire et de se livrer sans fard, mais à une seule personne : Amanda Sthers.

Plus tard, tu comprendras

” Plus tard, tu comprendras ” me disait ma mère. Je m’étais toujours demandé ce qu’il y avait à comprendre. Je croyais, orgueilleux, avoir déjà tout compris. Il me restait pourtant l’essentiel : tenter de répondre à la question ” Qui est cette femme qui m’a aimé et que j’aime et qui m’a donné la vie ? “. Vivante, c’était ma mère. La source et la clé de ma vie. Morte, c’est une femme qui a vécu, avant moi, une autre vie. Une Parisienne, juive, pharmacienne née de parents russes et qui a traversé douloureusement la guerre. Une jeune fille amoureuse, une femme blessée, une mère. Et bien d’autres personnages dont j’ai découvert, ces derniers mois, les multiples facettes…

La promesse

La promesse que souhaite tenir ce livre, c’est d’abord celle de raconter le destin d’un enfant qui bascula avec la guerre. Nous sommes en 1942, Jacques a 8 ans. Ses parents sont des artistes juifs émigrés d’Europe de l’Est. Lorsqu’ils sont arrêtés, avant d’être exterminés en Pologne, le père de Jacques, du camp de Drancy, écrit à une jeune femme pour la supplier de ne pas oublier l’enfant. Et sa mère formule la même prière à un de leurs amis. Cette femme et cet homme, qui ne se connaissaient pas, sauveront Jacques. Mais au nom de quels liens ? Quels chemins prendront leurs vies lorsque la guerre sera finie ? Nous sommes en 2022. Ce qui compte désormais, c’est de transmettre ce que des Français ont fait, dans le secret et le courage. La promesse dit l’amour filial, l’instinct de survie, la violence née du silence, et la réconciliation entre des générations.

Entre chien et loup

« J’aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m’aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi. Mais j’avais compris qu’il m’avait désiré comme rien d’autre au monde, de cet amour et cette fougue sans limites si propres à la jeunesse. » Fils d’un monstre sacré du cinéma et d’une comédienne éprise de liberté, Anthony Delon lève le voile sur sa famille, celle qui se révélait une fois les micros éteints et la porte refermée. Il offre un témoignage bouleversant sur son enfance, ses années de jeunesse, la maladie de sa mère qu’il a accompagnée jusqu’au dernier jour. Son questionnement est universel. Comment dépasser ses peurs, ses blessures, ses déceptions ? Comment ne pas reproduire le schéma imposé par une famille, où l’amour serait la première victime d’une malédiction qui se transmettrait de génération en génération ? Comment, enfin, devenir un homme et rester debout ?

Ils arrivaient en foule devant les grilles du Château qui tremblaient sous leurs coups. Il y avait des vieux, des jeunes, des hommes et des femmes, des employés, des paysans, des professeurs, des lycéens, des juges, des médecins, des précaires, des furieux, des chômeurs, des indignés et des fatigués. Sa Majesté demanda ce qu’ils criaient. Le cardinal de Guéant, qui avait l’oreille fine, lui répondit : “Ils crient : Dégagez, Sire !”

Robert Badinter

A quinze ans, R. Badinter décide de consacrer sa vie à la justice et aux droits de l’homme. Avocat et militant pour l’abolition de la peine de mort, il est garde des Sceaux lorsqu’une loi met fin à la peine capitale en 1981. Cette biographie retrace son parcours d’homme de gauche et son militantisme.

Théodore Roosevelt

Amoureux fou de la nature, ce jeune chasseur est devenu le premier écologiste de l’histoire avant d’être président des États-Unis. C’est lui qui a inventé le “nounours”, jouet culte des enfants du monde entier. Derrière son image d’Américain “winner” se cache une sensibilité frémissante, tout à fait actuelle.

Un pouvoir nommé désir

Beaucoup de livres ont déjà été – ou seront – publiés sur Nicolas Sarkozy, et la curiosité qu’inspire cet homme politique devrait s’amplifier à l’approche de l’élection présidentielle. La particularité de la biographie que lui consacre Catherine Nay tient cependant à plusieurs éléments : son exhaustivité (de l’origine des grands parents aux épisodes les plus récents) ; son empathie critique (Catherine Nay fréquente, depuis plus de vingt ans, les microcosmes qu’elle décrit dans ce livre) ; la personnalité de l’auteur (qui s’est déjà illustrée avec des ouvrages fameux. En effet, Catherine Nay est La biographe par excellence des fauves politiques qu’elle côtoie chaque jour. Et, une fois de plus, elle le prouve avec ce livre qui, de toute évidence, sera un élément très visible de la campagne qui s’annonce. Dans ce Pouvoir nommé désir, l’auteur explore méticuleusement la genèse familiale du petit Nicolas. Son père (un aventurier flamboyant, un père trop absent), sa mère (le pivot du clan Sarkozy une sorte de Rose Kennedy), ses amis, ses amours, son enfance, etc… sont évoqués avec une précision incroyable. Ces éléments permettent de mieux comprendre l’avidité avec laquelle Nicolas Sarkozy se jeta sur la politique, et comment il voulut en faire son festin. Plus subtilement, les relations avec son père-absent éclairent le souci que Sarkozy aura toujours d’être reconnu par les pères (Pasqua, Chirac) ou, à défaut, de les tuer…

Bien entendu, cette biographie s’attarde sur les arcanes de la vie politique – de la prise de la mairie de Neuilly à celle de l’UMP – sur les relations de Sarko avec Balladur, Chirac, Juppé ou Seguin. Sur chacun de ces points, Catherine Nay raconte, révèle, nuance : son style, très vif, emporte un récit passionnant de bout en bout…

Témoignage d’un médecin nomade, de sa pratique médicale en Afrique : la Mauritanie, l’hôpital de Dakar, une institution originale L’Abreuvoir, ce carrefour d’idées et d’amitiés sur fond de grande indépendance d’esprit.

Les frères Lehman

11 septembre 1844, apparition. Heyum Lehman arrive de Rimpar, Bavière, à New York. Il a perdu 8 kg en 45 jours de traversée. Il fait venir ses deux frères pour travailler avec lui. 15 septembre 2008, disparition. La banque Lehman Brothers fait faillite. Elle a vendu au monde coton, charbon, café, acier, pétrole, armes, tabac, télévisions, ordinateurs et illusions, pendant plus de 150 ans. Comment passe-t-on du sens du commerce à l’insensé de la finance ? Comment des pères inventent-ils un métier qu’aucun enfant ne peut comprendre ni rêver d’exercer ? Grandeur et décadence, les Heureux et les Damnés, comment raconter ce qui est arrivé ? Non seulement par les chiffres, mais par l’esprit et la lettre ? Par le récit détaillé de l’épopée familiale, économique et biblique. Par la répétition poétique, par la litanie prophétique, par l’humour toujours. Par une histoire de l’Amérique, au galop comme un cheval fou dans les crises et les guerres fratricides. Comment prendre la suite de Yehouda Ben Tema qui écrivit dans les Maximes des Pères : « Tu auras cinquante années pour devenir sage. Tu en auras soixante pour devenir savant » ? Nous avons 848 pages et environ 30 000 vers pour devenir instruits, circonspects, édifiés. Groggy.

Jackson

Trois noms dominent tous les autres au panthéon de la musique pop: Elvis Presley, les Beatles – et Michael Jackson. Tous ont été les victimes d’une célébrité immense, de tragédies personnelles et d’une mort précoce. Elvis est parti à 42 ans, John Lennon a été assassiné à 40 ans, et Jackson a fini de s’autodétruire à 50 ans. Sans conteste l’artiste de divertissement le plus complet de l’ère moderne, Jackson a incarné la gloire dans tout son paradoxe: chanteur, danseur, et compositeur exceptionnellement doué, son talent hors norme fut à la mesure de sa solitude, de son excentricité et d’une égomanie entretenue par son statut de roi de la culture populaire.

Shakespeare – Comme il vous plaira

Génie universel, qui traverse le temps, Shakespeare est pourtant indissociable de son époque, la Renaissance anglaise, brillant spectacle dont le souverain est le centre et la raison d’être. Professionnel de la scène, maître d’oeuvre accompli, il reflète avec brio la comédie humaine qui se joue partout autour de lui. En historien autant qu’en analyste du théâtre, François Laroque présente le monde de bruit et de fureur des tragédies, Hamlet, Othello, le Roi Lear, Macbeth, le monde de charme et de fantaisie des comédies, Comme il vous plaira.

Mémoire

Connaître Catherine Clément. Chacun est capable d’évoquer à son sujet, et en vrac, sa passion pour l’Inde, ses romans philosophiques, ses années d’enseignement et de journaliste, ses missions aux affaires étrangères qui l’ont menée, avec son compagnon ambassadeur, aussi bien à Vienne et à Delhi qu’à la découverte de l’Afrique, sa fréquentation des sphères de la psychanalyse, mais cet inventaire paraît déjà aussi désordonné qu’incertain, aussi sommaire que réducteur. En vérité, personne ne connaît Catherine Clément. Voilà ce qui apparaît d’emblée à la lecture de ses mémoires. À travers ses rares récits autobiographiques (dont Cherche Midi, Stock, 2000), ses lecteurs ont approché son enfance de petite fille juive française, mais jamais Catherine Clément avant la publication de ce livre – sans aucun doute le plus important de sa vie – n’aura dévoilé tant de secrets, de souvenirs enfouis, de mystères jamais élucidés. De sa complicité fraternelle aux amitiés éternelles, on la découvre jeune enseignante, engagée au parti communiste ou proche de certains politiques, parmi lesquels deux présidents Jacques Chirac et François Mitterrand. On lira avec une émotion très particulière les portraits qu’elle trace de ses grands maîtres, Jankélévitch, Lacan, Lévi-Strauss, ou ceux de personnages tels que Roland Barthes ou Jean-Paul Sartre. Au final, on n’obtiendrait que le parcours hors norme d’une intellectuelle si ce livre de mémoires d’une femme de soixante-dix ans n’était pas avant tout par son écriture, sa liberté, ses incorrections, ses indiscrétions, son humour, sa tendresse et son absence totale de complaisance, la vie même.

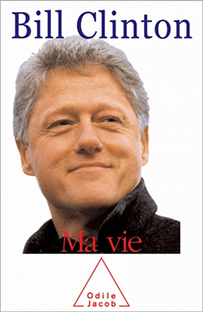

Ma vie (Bill Clinton)

950 pages – Voici le portrait saisissant de vérité de Bill Clinton, l’un des plus grands dirigeants mondiaux, qui a très tôt décidé de consacrer ses talents intellectuels et politiques, ainsi que son extraordinaire force de travail à servir son peuple. Ce livre retrace l’ascension improbable d’un homme qui, grâce à son énergie et à son talent, a réussi le parcours inouï de sa petite ville de Hope, dans l’Arkansas, jusqu’à la Maison Blanche. On y découvre un homme habité par la passion effrénée pour la politique, la détermination à améliorer la vie de ses concitoyens, l’engagement en faveur de la liberté, de la justice sociale et de la paix.

Orphelin de père dès avant sa naissance, pris entre une mère forte et protectrice et un beau-père violent, qu’il n’a pourtant jamais cessé d’aimer et dont il a adopté le nom, fasciné par la brillante Hillary Rodham, qu’il voulait à tout prix épouser, viscéralement attaché à sa fille Chelsea et résolu à jouer pleinement son rôle de père, cet homme a lentement et douloureusement commencé à comprendre comment le déni de ses souffrances antérieures l’a conduit parfois à adopter des comportements destructeurs.

Le grand livre du président Clinton est aussi le récit le plus complet, le plus concret et le plus nuancé qui ait jamais été écrit sur la vie quotidienne à la Maison Blanche, avec son avalanche de problèmes, ses conflits de pouvoir, ses revers et ses succès. Témoignage unique sur l’oeuvre du président Clinton en Amérique et dans le monde, c’est aussi le portrait poignant d’un président soumis aux attaques incessantes orchestrées par ses ennemis d’extrême-droite et sur la façon dont il a survécu et l’a emporté. Une histoire qui le révèle dans toutes ses facettes et qu’il raconte de sa voix si reconnaissable, sans détour. Un document exceptionnel sur un homme d’exception.

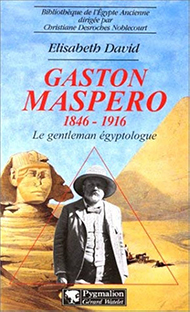

En 1881, à la mort de Mariette, que va-t-il advenir du service des antiquités de l’Egypte ? Encore une fois, l’homme de la situation sera un Français. Il s’appelle Gaston Maspero.

Son œuvre colossale, menée avec patience, courtoisie et ténacité, lui vaut déjà une précoce célébrité. Authentique savant, professeur au Collège de France à vingt-huit ans, il est membre de l’Institut à trente-sept, préside à deux reprises aux destinées des antiquités égyptiennes.

Découverte des textes des Pyramides, de la cachette des momies royales de Deir el-Bahari, déblaiement du temple de Louxor et du sphinx de Giza, rencontre de Lord Carnarvon et de Howard Carter… : Maspero, instigateur ou simple témoin, est là et il raconte.

Que de surprises dans cette biographie qui lui est consacrée. La plupart des documents utilisés et des textes cités y sont portés à la connaissance du public pour la première fois !

Comme ils en disent long sur la personnalité résolue et subtile d’un homme d’exception, sur l’égyptologie aussi, ainsi que sur la France et l’Egypte de son temps.

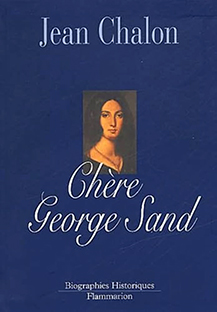

Chère George Sand

George Sand n’est que passions multiples et contradictoires : passion du travail et passion du plaisir qu’elle nomme pudiquement ” un embrasement céleste “. Passion pour son fils, Maurice, et passion pour ses amants qu’elle considère comme autant d’enfants. Passion pour la liberté et passion pour l’esclavage. Passion des voyages qui l’entraînent en Italie ou en Espagne, et passion pour son refuge de Nohant. Passion pour les idées et pour les hommes, et, parfois, pour les femmes, quand cette femme, comme une Marie Dorval, incarne en sa personne le théâtre romantique.

Séduisante comme Natalie Barney, intrépide comme Alexandra David-Néel, cousine par alliance de ma chère Marie-Antoinette, George Sand avait tour pour me devenir également chère, et elle l’est devenue depuis que j’ai lu, en 1964, le premier volume de sa Correspondance éditée par Georges Lubin. Vingt-quatre ont suivi, et, de ces lettres, naissent des évidences qui détruisent bien des légendes !

Lorsque, en 1876, Robert Louis Stevenson rencontre Mrs. Osborne, une Américaine de trente-cinq ans, séparée de son mari et mère de deux enfants, c’est le coup de foudre immédiat.

Cette jeune femme joyeuse, sauvage, qui a derrière elle le passé rude et mouvementé d’une pionnière de l’Ouest, incarne aux yeux du jeune Écossais un nouvel idéal féminin. Entre ces deux êtres passionnés naît un amour extraordinaire, qui défiera les conventions et les frontières, de l’Angleterre à la Californie, jusqu’aux lointaines îles Samoa.

Biographie à la fois fidèle et romancée, fruit d’une enquête de cinq années, le Fanny Stevenson d’Alexandra Lapierre retrace la vie hors du commun d’une femme résolument moderne, douée d’une volonté de fer et qui, muse et compagne d’un de nos plus grands écrivains, est devenue une légende à elle seule.

La reine mystérieuse Hatshepsout

Ressusciter une reine aussi énigmatique et si injustement diffamée que l’a été Hatshepsout, sans renoncer à la plus implacable rigueur historique, seule une Egyptologue audacieuse telle Christiane Desroches Noblecourt pouvait le tenter. L’existence secrète, semble-t-il, de cette reine, morte il y a plus de 3450 ans, et les mystères qui paraissent entourer son règne, comme la destruction de ses monuments, n’ont cessé d’intriguer les chercheurs. Ils trouveront, ici, une réponse très inattendue. En s’appuyant sur les travaux les plus récents et, naturellement, sur les grands tableaux officiels connus (la bouleversante Théogamie, la glorieuse et fantastique Expédition au Pays de Pount …), en rassemblant des matériaux jusque-là éparpillés, parfois inédits, en soulevant chaque pierre, Christiane Desroches Noblecourt réussit l’exploit de reconstituer, pour la première fois, la mosaïque disloquée. Déjouant les fausses pistes, elle tourne résolument le dos aux idées reçues et propose surtout une nouvelle et passionnante interprétation de certains faits historiques et religieux majeurs restés jusqu’à présent inexpliqués ou ignorés. Aussi bien pénètre-t-elle dans la secrète pensée de cette théologienne novatrice qu’était Hatshepsout, et dans le domaine, jusque-là inconnu, de sa vie privée. De sa minutieuse et patiente enquête policière émerge l’émouvante et remarquable personnalité de la souveraine que son intelligence subtile, son esprit créateur, son courage et son indomptable volonté, mais aussi l’action de Senenmout, l’omniprésent, et la grâce d’Amon-le-Caché maintinrent sur le trône pendant plus de vingt années. Rayée de l’Histoire, mais non pas immédiatement après sa mort, et pour des raisons qui ont complètement échappé à ses commentateurs, elle devient ici l’héroïne lumineuse d’un roman unique au monde et reconquiert, définitivement, une place de premier rang parmi les plus grands souverains de l’Egypte pharaonique.

Le livre brisé

Serge est un juif français de cinquante ans, marié à une Autrichienne protestante d’une vingtaine d’années et ils vivent en Amérique, zigzaguant entre trois langues, deux continents et ses deux filles à lui… D’emblée, le livre se brise en deux. Dans la première moitié, le journal même de l’auteur qui est sa version fin de siècle de “la Nausée”, où il explore sa solitude. Dans l’autre moitié, sa femme fait irruption. Se déplie alors le roman conjugal. Doubrovsky raconte tout, de l’aube éblouie aux zizanies de l’enfer. Soudain, à la veille du dernier chapitre, Ilse meurt. Bouleversant Doubrovsky : ‘Entre mes mains, mon livre s’est brisé, comme ma vie. Je me suis alors aperçu, avec horreur, que je l’avais écrit à l’envers. Pendant quatre ans, j’ai cru raconter, de difficultés en difficultés, le déroulement de notre vie, jusqu’à la réconciliation finale. Mon livre, lui, à mon insu, racontait, d’avortements en beuveries, l’avènement de la mort.’

Le don d’ailleurs

J’ai été et je suis la femme d’une figure marquante de la chanson française. Mais je ne me suis jamais sentie femme de. Seulement moi. Justement moi. J’ai existé à ses côtés, avec et pour lui, mais pour moi et par moi également. Les choses ont pris une tournure pour le moins spéciale lorsque mon don s’est invité de plus en plus fréquemment dans ma vie. Un don fulgurant, envahissant, contraignant et… merveilleux. Un cadeau, empoisonné parfois, qui me dépasse moi-même. J’ai tu ce don publiquement jusqu’alors. Un faisceau de conjonctures, heureuses et malheureuses, m’a décidé à parler. Aujourd’hui, j’ai l’ambition de faire rêver d’un ailleurs, d’une possibilité de paradis.

Un été avec Baudelaire

Marcel Proust se répétait Chant d’automne de Baudelaire : ” J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre/ Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer, Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre, Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer “. Peut-être aucun poète ne nous t-il a laissé autant d’images durables et de vers mémorables. Il fut le poète du crépuscule, de l’ombre, du regret, de l’automne. Mais il est l’homme de tous les paradoxes. Il y a d’ailleurs chez lui une perpétuelle nostalgie du soleil sur la mer, du soleil de midi en été : “Adieu, vive clarté de nos étés trop courts “. L’été pour Baudelaire fut celui de l’enfance. Un été à jamais révolu. Et sa poésie est aussi la recherche de ce paradis perdu. Moderne et antimoderne, Baudelaire est d’une certaine manière notre contemporain. Aucun poète n’a mieux parlé des femmes –; des femmes et de l’amour –; que Baudelaire dans quelques poèmes sublimes comme La Chevelure ou L’invitation au voyage. Ce fut un homme blessé, un cruel bretteur, un fou génial, un agitateur d’insomnies. Baudelaire aura été l’un des plus lucides observateurs de la désacralisation de l’art dans le monde moderne, lui qui admirait tant la peinture de Delacroix et de Manet. Dandy et proche des chiffonniers, anarchiste de gauche puis de droite, il fut l’homme de tous les paradoxes et originalités. En 30 chapitres qui sont autant de diamants noirs, Antoine Compagnon aborde le réalisme et le classicisme de Baudelaire, le rôle de Paris et de Honfleur, de la ville et de la mer mais aussi le rire, la procrastination et le catholicisme. Dans le même esprit qu’Un été avec Montaigne, ” à sauts et à gambades “, Antoine Compagnon nous fait redécouvrir Les Feurs du mal et Les Petits poèmes en prose en nous faisant partager un Baudelaire inclassable et irréductible.

Une certaine idée de la médecine? Être praticien, chercheur et” patron”, pour Alexandre Minkowski, professeur titulaire de néonatologie à l’Université René Descartes et chef du service de médecine néo-natale à Port-Royal, ce n’est pas s’enfermer dans un service professionnel que les rapports avec les malades font pourtant riche et fraternel. C’est sentir et agir en citoyen de son pays et de son temps. Ce n’est pas se résigner à une pratique quotidienne infestée de compromissions à une déontologie salie de trucages

à une hiérarchie faussée par les complicités à la médicalisation hyperbolique de la vie à une certaine morale de la naissance et de la mort. Au-delà des rapports entre le médecin et le pouvoir, le malade et l’argent,l ‘hygiène et l’État, c’est au devenir de la société que s’intéresse par-dessus tout ce médecin-citoyen. Et parce que le monde est un, parce que la médecine est, plus que toute autre activité humaine, sans frontière ni rivage, Alexandre Minkowski, fervent admirateur de la médecine américaine et scandinave, s’est voulu l’ami actif de la Chine populaire et de la révolution vietnamienne. On verra que ces pieds nus n’empêchent pas ce mandarin de faire du chemin…

JFK – Une jeunesse insouciante

691 pages – “Une jeunesse insouciante”, premier tome d’une monumentale biographie de John Fitzgerald Kennedy, est consacré à l’enfance et à la jeunesse de JFK, de sa naissance, le 29 mai 1917, jusqu’au début de sa carrière politique en 1946.

Grâce à des documents inédits et à la correspondance privée, l’auteur dresse le portrait d’un adolescent charmeur et drôle, ballotté d’école en clinique, tiraillé entre la messe et les boîtes de nuit, louvoyant entre la piété filiale et la quête incessante des femmes.

Juste une fois

À trois heures de son mariage new-yorkais, César dévisage la sœur cadette de celle qu’il s’apprête à épouser et comprend que c’est elle, la femme de sa vie. “Puisque notre histoire n’est pas possible, j’aimerais que nous nous aimions… juste une fois dans notre vie, lui propose-t-il. Pour n’avoir aucun regret. Choisis le moment Hannah. Et je ferai comme si je n’avais rien dit. J’attendrai.” Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au bord d’un lac québécois, à trois semaines du mariage d’Hannah. Sera-t-elle fidèle à sa parole ou à ses souvenirs ? Veuf, César est guéri de tout romantisme. Revenue de ses rêveries, Hannah a renoncé au sentimentalisme. Peut-on croire encore à la passion quand on a cessé d’y croire ?

La femme murée

Elle fut longtemps appelée « la folle de Saint-Lunaire ». Mais Jeanne Devidal (1908-2008) est aujourd’hui reconnue comme un Facteur Cheval au féminin, avec sa maison-forteresse, faite de bric et de broc, qui finit par s’inscrire sur les circuits touristiques de la côte d’Opale, en Bretagne. Fabienne Juhel dédie ce tombeau littéraire à cette femme en marge, aux nombreuses zones d’ombre, entre folie et art brut, qui fut torturée par les Allemands lors de la Seconde guerre mondiale.

Le guerrier de porcelaine

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de l’envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu’il ne connaît pas encore, découvrir avec l’oncle Émile le pouvoir de l’imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce “Guerrier de porcelaine”, son roman le plus intime, où, alliant humour et poésie, il retrace l’enfance de son père et s’interroge sur les liens puissants de la filiation.

Lenine – La cause du mal

Il est le fils du prince Constantin Mourousy et de son épouse, née Andrée Boutolle (fille du général français Raoul Boutolle). Constantin Mourousy était le petit-fils du chambellan d’Alexandre III et neveu du prince Alexandre Mourousy, proche de la famille impériale russe et aide de camp de l’empereur Nicolas II. Son père, le prince Constantin, est l’un des derniers diplomates de la Russie impériale en Europe occidentale. Paul Mourousy fut également un des pionniers de l’aviation russe1.

Le roman du Roi-Soleil

“Un roi qui perd son fils de sang a-t-il le droit de pleurer comme un être de chair ? Si je cède à l’éploration, on va me suspecter de me distraire du malheur du peuple. Et si j’ai les yeux trop secs, on va me réputer insensible au malheur de ma famille. Tant pis. Je m’abandonne à mon chagrin qui emporte mon royaume, mon État, ma charge, ma vie. Je pleure comme un petit enfant du Bon Dieu qui ne comprend pas l’amputation si soudaine, si cruelle. Je pleure comme un père qui va mettre en terre une part de ses affections, comme un roi qui voit sa lignée brisée même s’il sait que dans le mot “souffrance’, il y a encore le mot “France’. ”

Avec le style et le panache qui ont fait ses succès littéraires, Philippe de Villiers brosse un portrait unique, époustouflant, du Roi-Soleil, monarque qui n’eut d’autre ambition que de hisser la France au pinacle des nations.

La vie d’Alphonse Boudard est un roman. Un roman criblé de trous… Alphonse Boudard se raconte avec une franchise merveilleuse. Il évoque les aléas de son existence avec ce ton tendre, nostalgique, railleur qui n’appartient qu’à lui. Une série de “séquences” truffées de morceaux choisis inédits qui réjouiront les connaisseurs et que les profanes découvriront avec grand plaisir.

On ne se lasse pas d’aimer

Tu veux que je te survive. Je ne pourrai plus parler. Je ne peux pas m’exprimer. Je ne vois déjà plus clair. Je perds la tête…” Celle qui parle, c’est Marthe, la femme de Charles, frappée d’un mal terrible — la maladie d’Alzheimer. Elle redoute la déchéance physique et morale, multiplie les tentatives de suicide ; lui ne peut se résoudre à quitter sa compagne. Alors commencent huit années d’une lutte au nom de l’amour. Epris comme au premier jour, il prend tout en main. De celle qu’il n’a cessé d’aimer depuis leur mariage, il devient l’ange gardien, le valet — et toujours l’ardent amoureux. Huit années d’une étrange lune de miel : plus que jamais, Marthe et Charles sont unis malgré les chutes, les accidents, l’aphasie… Ils aiment encore s’aimer…

Sauve qui peut l’amour !

Lili hésite. Stuart le véto ou Peter l’écrivain ? Sauf qu’il y a aussi Louis le botaniste et Andy le peintre en bâtiment… Et pourquoi pas la fuite ? Au volant de sa vieille Mazda, flanquée d’un chien d’emprunt, elle entreprend, du Maine en Floride, un long voyage à la découverte de soi. Sur le compteur, les images du passé défilent, pendant que Lili multiplie les rencontres improbables – une ribambelle de farfelus, d’âmes esseulées et autres chevaliers errants. A tous, elle pose les questions existentielles Comment la Barbie de notre enfance peut-elle à ce point influencer notre comportement amoureux ? La stabilité dans le couple conduit-elle forcément à la perte de l’identité ? D’où vient l’amour et où s’en va-t-il ? Un long et sinueux périple fait de doutes et d’égarements, de fous rires aussi, avec, au bout du chemin, la réconciliation…

Le pays du lieutenant Schreiber

Je n’aurais jamais imaginé un destin aussi ouvert sur le sens de la vie. Une existence où se sont incarnés le courage et l’instinct de la mort, l’intense volupté d’être et la douleur, la révolte et le détachement. J’ai découvert un homme qui avait vécu à l’encontre de la haine, aimé au milieu de la pire sauvagerie des guerres, un soldat qui avait su pardonner mais n’avait rien oublié. Son combat rendait leur vraie densité aux mots qu’on n’osait plus prononcer : héroïsme, sacrifice, honneur, patrie… J’ai appris aussi à quel point, dans le monde d’aujourd’hui, cette voix française pouvait être censurée, étouffée. Ce livre n’a d’autre but que d’aider la parole du lieutenant Schreiber à vaincre l’oubli.