L’Islam et l’homme contemporain

Cet ouvrage écrit par Sayyed Mohammad Hussein Tabatabai est véritablement un ouvrage unique et indispensable dans la mesure où il offre une belle introduction à la philosophie et à la jurisprudence islamique. Cet ouvrage brille par la simplicité et la clarté du texte et son accessibilité. Comme l’auteur l’écrit lui-même : « Certes l’école des Ahlul Bayt (as) dispose d’un patrimoine assez riche en matière de jurisprudence, mais il n’est pas facile de l’exposer dans ses grandes lignes et avec un style attractif. À vrai dire, la jurisprudence des Ahlul Bayt (as) est pareille aux ressources naturelles qui, bien qu’elles soient abondantes, on ne peut les exploiter que si l’on est muni des outils nécessaires. »

La Femme solaire est un ouvrage fondamental qui montre comment la femme, l’homme et le couple ont eu la possibilité d’évoluer au cours des âges et comment ils évoluent au cours d’une vie. La connaissance de cette véritable carte des comportements permet de ne pas rejouer les modèles du passé dans la souffrance et de trouver les clés d’un itinéraire. De la représentation de la Déesse-Mère à la femme battante des années 90, en passant par la femme soumise au pouvoir patriarcal, Paule Salomon nous entraîne dans une fascinante relecture de l’histoire, de la religion et des mythes. Pouvons-nous enfin entrevoir la fin de la guerre des sexes ? Pouvons-nous accélérer le changement en cours et commencer une nouvelle ère des rapports humains ? C’est le message optimiste et serein que nous livre Paule Salomon qui anime des séminaires de réflexion et de pratique sur cet éveil de la conscience.

” Patience, patience, Patience dans l’azur ! Chaque atome de silence. Est la chance d’un fruit mûr ! Paul Valéry, étendu sur le sable chaud d’une lagune, regarde le ciel. Dans son champ de vision, des palmiers se balancent mollement, mûrissant leurs fruits. Il est à l’écoute du temps qui sourdement fait son œuvre. Cette écoute, on peut l’appliquer à l’univers. Au fil du temps se déroule la gestation cosmique. À chaque seconde, l’univers prépare quelque chose. Il monte lentement les marches de la complexité. ” H.R. Quand Hubert Reeves rencontre Paul Valéry, et l’astrophysique la poésie, la vulgarisation des sciences s’enrichit d’un grand classique qui, en un quart de siècle, n’a pas pris une ride.

L’un est l’autre

– Certains voient dans l’opposition entre hommes et femmes l’essence même de leurs relations : naturelle serait la confiscation de tous les pouvoirs au profit des hommes, naturelle aussi la division sexuelle des tâches. – C’est cette conception que dénonce Élisabeth Badinter dans ce livre, celle qui confond un moment de l’histoire — la prédominance du patriarcat — avec une constante de notre nature. – Mais, homme ou femme, sommes-nous réellement prêts à remettre en question le modèle millénaire de la complémentarité au profit de celui de l’identité ?

Déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires, ” Service compris ” sert de référence permanente aux étudiants, aux dirigeants d’entreprise et à tous leurs collaborateurs. Phénomène d’édition sans précédent, ce livre a révolutionné la qualité du service en France et en Europe, contribuant plus que toute autre à faire découvrir et partager la passion du client. A lire de toute urgence.

Aux passantes des bouts du monde

Sur des étendues de glace, au milieu de steppes balayées par le vent, au cœur des villes fracturées par la guerre, accoudé aux bars enfumés de souvenirs, sur le dos de la baleine des mers arctiques, perdu dans l’épaisseur moite d’une jungle partout, en tous ces lieux, je l’ai rencontrée. Je pense même qu’elle m’attendait. La belle passante. Ou plutôt j’étais, moi, le passant, le roi de l’escale.

Quand la France s’éveillera

« Inviter les Français à regarder le monde tel qu’il est ; leur montrer que le monde est moins une menace qu’une chance ; les convaincre qu’ils ont tous les atouts à condition de briser le prisme à travers lequel ils lisent le monde et que briser ce prisme ne signifie pas renoncer aux spécificités et aux ambitions françaises, ni tourner le dos à l’égalité et à la justice sociale, bien au contraire. Telle est l’ambition de ce livre. Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous regarde. Je l’ai appris lors de mes rencontres avec un grand nombre de responsables politiques, économiques, sociaux de la planète. Avec tous ceux qui attendent de l’Europe qu’elle “civilise la mondialisation”. Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P.L.

Les français mode d’emploi

Au fil de l’Histoire de France, Jean Amadou construit un portrait de la France et des Français sous forme de dialogue avec un Américain. Il n’épargne personne et surtout pas les icônes : Napoléon, La Marseillaise, De Gaulle, Mitterrand… et Sarkozy. Mais encore Aragon, qui affirmait que ” le transport des militaires en chemin de fer peut avoir comme effet d’efféminer les troupes ” jusqu’au futur maréchal Foch qui, en 1911, considérait les avions ” comme de beaux jouets à l’efficacité militaire nulle “, sans oublier bien entendu les énarques, les experts de tout poil et les politiques de tous bords, qui illustrent la devise de Talleyrand : ” En politique il n’y a pas de convictions, il n’y a que des circonstances. ” On compte autant de traits d’esprit qu’il y a de pages.

Comme les grands vins, la plume de Jean Amadou s’affine avec le temps. Dans Les Français mode d’emploi, elle est pétillante, subtile, raffinée, impertinente. Feu d’artifice d’anecdotes, de flèches savamment décochées et de bons mots cueillis dans la grande et la petite histoire, le nouveau livre du chansonnier préféré des Français est à garder sur sa table de nuit, pour s’endormir avec le sourire aux lèvres.

Rwanda – Les médias du génocide

Il manquait à la connaissance du génocide rwandais une étude de la propagande qui l’a rendu possible. Plus d’une année de travail aura été nécessaire aux auteurs pour retrouver et traduire des collections presque complètes des journaux extrémistes et des enregistrements de la Radio-télévision Libre des Mille Collines.

Le petit livre des couleurs

Une référence essentielle pour mieux comprendre l’histoire des couleurs ! Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons verts de peur, bleus de colère ou blancs comme un linge. Les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent notre environnement, nos comportements, notre langage, notre imaginaire. Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l’évolution des mentalités. L’art, la peinture, la décoration, l’architecture, la publicité, nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures, tout est régi par ce code non écrit. Apprenez à penser en couleurs et vous verrez la réalité autrement ! Historien, anthropologue, spécialiste des couleurs, des images et des symboles, Michel Pastoureau a notamment publié en « Points Histoire » Bleu, L’Étoffe du diable, Noir, Histoire symbolique du Moyen Âge occidental et L’Ours et Histoire d’un roi déchu. Auteur de romans et d’essais, Dominique Simonnet a notamment écrit La Plus Belle Histoire du monde, Némo dans les étoiles et L’Amour expliqué à nos enfants (avec Nicole Bacharan), publiés aux Éditions du Seuil.

La composition d’histoire

S’Il fallait résumer ce livre en quatre mots — au risque de prouver, comme dit son auteur, qu’Il était Inutile d’en écrire davantage — nous dirions qu’Il montre comment on apprend l’Histoire sur la Terre… Comment on l’apprend, comment on ne l’apprend pas. Comment on la truque, comment on l’invente. Pour le savoir, Pierre Daninos a couru le monde, visité des lycées américains et des universités japonaises, interrogé des élèves italiens et des collégiens jamaïquains, rencontré des enseignants soviétiques et des historiens allemands. Un écrivain qualifié d’« humoriste » pouvait-il s’attaquer à un’ sujet aussi sérieux? Oui. D’abord parce que le rire prend souvent sa source dans le grave (un des seuls points comiques de notre époque : son sérieux); ensuite parce qu’il n’est pas de rire plus énorme, plus satanique que celui qui nous parvient des cavernes de l’Histoire. On aura donc tout loisir de sourire et de rêver en classe chez les autres en constatant, par exemple, que, pour les Turcs, Attila– ici fléau n° 1 devenu pesticide — est un pur héros après avoir été un enfant modèle; pour les Anglais, Jeanne d’Arc est une « robuste country girl battant n’importe quel homme à la course »; pour les Argentins, Hippolyte Bouchard et Jacques Liniers de Brémond sont les grands héros français; et que, pour les Américains, le combat des Curiace’s Brothers .et le Tennis Court Oath (serment du Jeu ,de paume), prennent une coloration particulière.

Rires noirs

Rires noirs ? Voulez-vous dire que les Noirs ont le rire noir ? N’est-ce pas creuser le malentendu, en partant d’une mauvaise plaisanterie, à propos de sujets qui mériteraient d’être traités sur un ton plutôt sérieux. Sans doute, mais le lecteur critique qui passe après l’écrivain n’a pas à désamorcer les bombes à retardement qu’il trouve dans ce qu’il lit. Il saute dessus : en lisant, il les fait exploser en éclats de rire. Voici ces éclats dans le roman des romans des Rires noirs du monde noir.

La France des travailleurs pauvres

« On a longtemps pensé que l’emploi était le remède à la pauvreté. Ce n’est plus le cas. La multiplication des emplois à temps partiel ou des jobs temporaires entrecoupés de périodes de chômage a fait plonger dans la pauvreté nombre de travailleurs et leur famille. Contrairement à ce qui se passait il y a encore une quinzaine d’années, ce n’est plus l’insuffisance d’emplois qui engendre la pauvreté, mais la mauvaise qualité de ceux qui se créent. Dans cette évolution, l’Etat porte une part de responsabilité. En prêtant main-forte à la création d’emplois paupérisants, il a sacrifié la qualité de l’emploi à la quantité et aggravé le problème au lieu de le réduire. Ce que montre cet ouvrage, c’est que cette voie est sans issue et qu’il est urgent de changer de politique. Le contexte nous y pousse : le pays tout entier a besoin d’emplois créateurs de valeur s’il veut faire face aux défis de la mondialisation et du vieillissement. Mais cela suppose un gros effort en matière de formation et de requalification de tous ceux que, aujourd’hui, le marché a marginalisés. Le revenu de solidarité active, utile pour permettre aux actuels travailleurs pauvres de vivre dignement, ne doit pas devenir la dragée enrobant la pilule du mauvais emploi et permettant à ce dernier de se pérenniser. Désormais, à l’aide sociale qui soulage mais enferme, il faut substituer l’investissement social qui vise à donner à chacun les moyens de son autonomie et la maîtrise de son destin. C’est possible, et ce livre explique comment. »

La Voyageuse de nuit

C’est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C’est un récit composé de choses vues sur la place des villages, dans la rue ou dans les cafés. C’est une enquête tissée de rencontres avec des gens connus mais aussi des inconnus. C’est surtout une drôle d’expérience vécue pendant quatre ans de recherche et d’écriture, dans ce pays qu’on ne sait comment nommer : la vieillesse, l’âge ?

Les mots se dérobent, la manière de le qualifier aussi. Aurait-on honte dans notre société de prendre de l’âge ? Il semble que oui. On nous appelait autrefois les vieux, maintenant les seniors. Seniors pas seigneurs. Et on nous craint – nous aurions paraît-il beaucoup de pouvoir d’achat – en même temps qu’on nous invisibilise. Alors que faire ? Nous mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais tenter de faire comprendre aux autres que vivre dans cet étrange pays peut être source de bonheur…

Plus de cinquante après l’ouvrage magistral de Simone de Beauvoir sur la vieillesse, je tente de comprendre et de faire éprouver ce qu’est cette chose étrange, étrange pour soi-même et pour les autres, et qui est l’essence même de notre finitude.

« Tu as quel âge ? » Seuls les enfants osent vous poser aujourd’hui ce genre de questions, tant le sujet est devenu obscène. A contrario, j’essaie de montrer que la sensation de l’âge, l’expérience de l’âge peuvent nous conduire à une certaine intensité d’existence. Attention, ce livre n’est en aucun cas un guide pour bien vieillir, mais la description subjective de ce que veut dire vieillir, ainsi qu’un cri de colère contre ce que la société fait subir aux vieux. La vieillesse demeure un impensé. Simone de Beauvoir avait raison : c’est une question de civilisation. Continuons le combat !

Retour à Roissy – Un voyage sur le RER B

Mai 2017, entre l’élection présidentielle et les législatives, une sociologue et un photographe se mettent en route, sac au dos, pour un voyage le long de la ligne B du RER, de Roissy à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ils reviennent sur les pas de François Maspero et Anaïk Frantz qui, trente ans plus tôt, alors que la France découvrait le ” mal des banlieues “, allaient voir la ” vraie vie ” autour de la capitale. Ce livre est le récit de leur traversée de territoires injustement réduits à des poncifs sur le béton, la pauvreté, l’islam ou l’insécurité. Des agriculteurs chinois installés à quelques kilomètres de l’aéroport de Roissy, des familles turques pique-niquant dans un parc un dimanche ensoleillé, des commerçants sikhs proposant l’hospitalité de leur lieu de culte, des catholiques polonais réunis après la messe du dimanche, un rappeur s’opposant à son père congolais sur l’héritage colonial, des résidents de quartiers pavillonnaires jouxtant les tours d’habitat social… Au fil de ces rencontres apparaît une mosaïque méconnue, travaillée par l’histoire, la mondialisation et les ancrages locaux. Se dessine aussi peu à peu un paysage urbain où la nature s’obstine et qui ne cesse d’affronter les multiples tentatives de mise en ordre engagées depuis plus d’un siècle, dont le Grand Paris, annoncé sur des panneaux de chantier omniprésents, trace aujourd’hui le nouvel horizon.

Du côté de chez Proust

Découvrez enfin Proust sans en avoir peur ! Laurence Grenier est une passionnée de Marcel Proust. Pourtant, elle a, comme nombre d’entre nous, eu peur de se lancer dans cette oeuvre ô combien pléthorique, et préféré différer la découverte qui a véritablement changé sa vie : elle se lance ainsi dans une découpe ciselée de l’oeuvre de Proust, pour une balade dans l’écriture et l’intrigue d’un des plus gigantesques écrivains de son siècle. Laissez-vous guider et envoûter par la plume incroyable de Proust, découvrez Combray, la fameuse madeleine, et les incroyables descriptions proustiennes, au gré des extraits goûteusement choisis par l’auteur pour vous faire apprécier l’oeuvre du grand Marcel !

Faut-il sauver les grandes écoles ?

Véritables machines à sélection, les grandes écoles constituent d’efficaces cabinets de recrutement pour le CAC 40, sans être pour autant les moteurs de l’économie d’innovation qu’elles pourraient et devraient être, compte tenu de leurs liens privilégiés avec les entreprises. Leur bonne santé apparente est trompeuse et leur degré de fermeture sociologique insupportable. Loin de pouvoir rivaliser avec les grandes universités scientifiques et technologiques étrangères – foyers de l’économie de la connaissance et fers de lance de la compétitivité de leurs pays -, les écoles d’ingénieurs sont beaucoup trop petites, fermées et franco-françaises. La France prend un retard considérable alors que les solutions sont connues : regrouper les écoles en ensembles de taille internationale : intensifier les liens avec les universités ; accroître la diversité sociale et culturelle ; internationaliser vigoureusement. Elles ne demandent que du courage politique. Le temps presse.

Les rêves meurent sous la drogue

Ce témoignage d’un garçon sur le monde des camés qu’il a fréquenté depuis l’âge de 15 ans, qu’il a connu jusque dans l’enceinte des prisons – le quartier des toxicomanes -, qui fut pendant plusieurs années sa seule famille, n’est pas seulement un document hallucinant. C’est aussi un message d’espoir, car Jean-Paul Aupourrain, parvenu au bout de la nuit, a réussi, avec l’aide de quelques personnes, à s’en échapper.

Nos vaches sacrées

La France est foutue ? Condamnée au déclin ? Au toujours moins ? Evidemment faux. Mais alors pourquoi la France est-elle plongée dans cette déprime sans précédent ? Pourquoi ces banlieues qui explosent ? Ce chômage que rien ne fait reculer ? La racine du mal est dans le déni. Le refus de la réalité dans lequel se sont réfugiés les Français, politiques en tête. De Chirac aux gauchistes d’Attac. De Villepin à Fabius. Pour guérir la France, un seul remède : se débarrasser de nos vaches sacrées en acceptant le monde tel qu’il est. Car la France peut supporter la vérité. Au fil de son enquête, la journaliste Ghislaine Ottenheimer nous entraîne dans les coulisses du pouvoir, décrypte un monde hypocrite, déconnecté du réel. Mais elle raconte aussi comment, ici, en France, ou ailleurs en Europe, ceux qui ont décidé de réagir ont renoué avec le succès. Le cercle vertueux est à notre portée. Aux Français d’en décider. Il y a urgence.

Le jour où l’histoire a recommencé

Nous avons connu depuis le début de l’année 2011 un bouleversement dans le monde arabe. C’est le second coup de semonce du nouveau siècle. Le premier a commencé en 1989 et s’est achevé en 1992 avec la fin du système communiste. Nous connaissons aujourd’hui un choc de la même ampleur, de Tunis à Damas, du Caire à Tripoli. Nous sommes ainsi entrés dans une phase de transition longue et heurtée, où toutes les règles longtemps en vigueur ressortent définitivement subverties. Les forces montantes de la démocratie n’ont pas encore donné pleinement. Les forces provisoirement dominantes de l’islamisme non plus. Il nous faut donc analyser, confronter, comprendre, tout en mesurant que les combats décisifs sont à venir. L’Islam n’est pas “un empire dans un empire”, mais une partie dolente, vibrante, mais aussi inventive et originale de notre Humanité toujours plus unique et solidaire, même à son corps défendant. Oui, l’histoire a recommencé.

Mais si Israël a connu depuis sa création, en 1948, un développement humain sans équivalent, il est toujours confronté à des ennemis décidés à le ” rayer de la carte ” : Hamas palestinien, Hezbollah libanais, et surtout un Iran en passe d’acquérir l’arme nucléaire. Plus grave encore : un processus de délégitimation médiatique et politique qui pourrait le paralyser sur le plan militaire et l’isoler dans de nombreuses instances internationales, notamment l’Onu. C’est à cette question que Michel Gurfinkiel répond dans son livre, au terme d’une enquête minutieuse auprès de tous les protagonistes, Israéliens, Palestiniens, Arabes, mais aussi Américains, Européens, Turcs ou Iraniens, modérés ou extrémistes. Sa conclusion surprend, notamment parce que de nombreux pays arabes ou musulmans découvrent – ou redécouvrent – aujourd’hui, après lui avoir longtemps été hostiles, que leur sort est lié au sien. Analysant aussi bien l’arrière-plan historique que l’actualité la plus récente (respect ou non-respect des traités internationaux, origines de la question palestinienne, problèmes des réfugiés arabes mais aussi juifs, proximité mais aussi tensions entre Jérusalem et Washington …), Michel Gurfinkiel retrace avec une précision d’orfèvre, et par-delà les idées reçues, la réalité d’un pays et d’une région du monde. Israël peut-il survivre ? est une enquête sociale, démographique, historique, politique, économique et culturelle (voire même anthropologique), qui cerne avec lucidité les enjeux complexes noués dans cette région du monde et apporte des éléments de réponse pertinents et originaux.

Le monde entier nous hait et nous le méritons bien, telle est la conviction d’une majorité d’Européens et a fortiori de Français. Depuis 1945, notre continent est habité par les tourments de la repentance. Ressassant ses abominations passées, les guerres incessantes, les persécutions religieuses, l’esclavage, le fascisme, le communisme, il ne voit dans sa longue histoire qu’une continuité de tueries. A ce sentiment de culpabilité, une élite intellectuelle et politique donne ses lettres de noblesse, appointée à l’entretien du remords comme jadis les gardiens du feu. Dans cette rumination morose, les nations européennes oublient qu’elles, et elles seules, ont fait l’effort de surmonter leur barbarie pour la penser et s’en affranchir. Et si la contrition était l’autre visage de l’abdication ?

La loi de la jungle

Compétition pour la lumière dans la forêt, où les arbres les plus chétifs meurent étouffés par les plus forts ; conquête massive de territoires par de redoutables envahisseurs ; déploiement d’armes chimiques sophistiquées : les plantes ont mille manières de se faire la guerre. Mais nul ne dirige ces entreprises belliqueuses, car les plantes sont un monde sans chef.

Musique et business

La délicate relation entre l’art et de sa commercialisation : à travers la parole des producteurs et des artistes, en Afrique et en France, l’analyse de la fabrication des produits vendables et l’émergence de stratégies d’autonomie. Entretiens avec José Da Silva, Philippe Conrath, Christian Mousset, Guillaume Bougard, Pablo Symbol, Claudy Siar, Youssou N’dour, Lokua Kanza, Mme Siby, Aziz Dieng, Jean-Alain Texier, Jacques Deck.

Plus grands que l’amour

UNE PRODIGIEUSE ÉPOPÉE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI. Des médecins-détectives, des chercheurs, des sœurs de Mère Teresa, un moine libanais et des malades du sida confrontés au plus terrible fléau de notre temps. Une aventure débordante de courage, de compassion, de générosité, de foi et d’espérance. Plus grand que l’amour est le récit de l’inlassable combat de tous ceux, médecins, chercheurs, soignants, victimes, qui se montrent chaque jour plus grands encore que l’amour dans l’accomplissement de leur vocation ou l’acceptation de leurs souffrances.

Vice président de l’Université de Nouakchott Al Aasriya, professeur de Littératures francophones. Ancien Directeur adjoint des Arts et de la Culture, ancien Directeur du Livre et de la Lecture Publique au Ministère de la Culture ( Mauritanie). Expert en Politiques éducatives et culturelles.

Toujours plus !

Au nom de l’égalité, les 54 millions de Français se proclament tous défavorisés et réclament plus d’argent mais aussi plus de droits, d’avantages, de loisirs et de garanties. “Toujours plus !” Au terme d’une enquête sans précédent, François de Closets dresse le nouveau palmarès des inégalités révélant les Français qui jouissent des plus hauts revenus, mais également ceux qui bénéficient de la sécurité de l’emploi, des rentes de situation, des privilèges fiscaux, des positions de monopole, du travail agréable, du temps libre, des protections renforcées, des promotions assurées, des avantages en nature, des statuts confortables et des primes généreuses. Ainsi est mise en évidence l’existence d’une France à l’abri de la crise, une véritable “privilégiature” qui englobe tout à la fois riches héritiers, opulents notaires, gros céréaliers et, plus modestes, les salariés des banques, d’E.D.F. ou des grandes entreprises. A l’opposé de ces puissantes corporations se trouve la France faible et inorganisée, celle des petits patrons, des ouvriers, des travailleurs précaires ou sans emplois. Ahurissant contraste ! Un siècle de progrès social sépare le personnel douillettement installé dans les caisses d’épargne ou au {Journal officiel} et les travailleurs misérables du nettoyage ou de l’habillement. Preuves à l’appui, chiffres en main, c’est la coupure en deux de notre société qui est ici dénoncée. Au-delà du simple constat, Toujours plus ! pose les nouvelles règles du jeu entre les Français, celles qu’aucun gouvernement n’a encore eu le courage d’énoncer. En conclusion l’auteur propose une “société à la carte” qui, rejetant les guerres de religion, permettrait à chacun de choisir son destin.

L’armée français est la plus féminisée d’Europe, avec 15% des femmes sur ses 230 000 engagés. La fin du service militaire en 1996 a bouleversé son recrutement. Mais on ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Dans ce monde clos et viril, des soldates endurent en silence des violences sexuelles, verbales ou physiques. En caserne, brigade ou opérations extérieures (Afghanistan, Mali, Centrafrique), les femmes de l’armée française sont trop souvent vécues comme des intruses et parfois traitées comme des objets sexuels. Dans les pays scandinaves, en Israël, en Australie ou aux Etats-unis, ce problème a été traité vigoureusement. “Une femme dans l’armée américaine a plus de risques de se faire violer que de tomber sous le feu de l’ennemi”, dénonçait ainsi un rapporte interne, en Irak 2004. En France, le tabou demeure, et les forces armées préfèrent occulter le problème. Pour la première fois, au terme d’une enquête rigoureuse et soigneusement étayée, ce livre dévoile le traitement réservé aux soldates et l’ostracisme dont elles sont victimes quand elles osent affronter l’omerta.

Chronique colorée et informée sur la mêlée qui met aux prises des compétiteurs déterminés à chasser un “vizir” tout aussi résolu à rester sur le trône. L’auteur campe les hommes autour du Président qui, chacun à sa manière, est à la manoeuvre. Il évoque leur combat pour s’imposer, expose des situations inédites, des propos étonnants, portraitise des femmes et des hommes…

—–

À quelques mois d’une échéance capitale pour le pays, Olivier Mazerolle, éditorialiste et journaliste politique depuis 30 ans, décortique anecdotes et confidences à l’appui, la course à la présidentielle. Figure majeure et respectée du PAF, il pose un regard lucide et distancié sur les acteurs et les enjeux d’une campagne qui s’annonce particulièrement aride et meurtrière. Une course menée tambours battants, avec petites phrases et crocs en jambes, dominée par l’hôte du lieu – qui entend bien le rester – quitte à corriger…

Coup d’arrêt

L’histoire d’Alexis que nous raconte Frédéric Veille, à travers les voix des parents d’Alexis, Alain et Sylvie, de son frère, Adriani, et de ses deux sœurs, Cindy et Cassie. Un livre bouleversant. Champion maudit. C’est ainsi que l’on serait tenté de définir Alexis Vastine. Élevé pour devenir champion de boxe, tout comme ses frère et sœurs, Alexis a tout sacrifié à ce sport. Enfant, à peine rentré de l’école, avec son frère Adriani et ses sœurs Cindy et Célie, il enfilait ses gants pour suivre l’entraînement dispensé par son père, lui-même ancien champion de boxe. Alain est sévère. Pourtant, cette discipline va vite se transformer en véritable passion pour Alexis qui enchaîne les titres jusqu’au rêve de devenir champion olympique en 2008. Mais la médaille d’or lui est ravie par une décision injuste de l’arbitre. En 2012, aux Jeux de Londres, le sort s’acharne à nouveau sur lui : il est éliminé en quart de finale alors que la victoire aurait dû lui revenir. C’est le début d’une descente aux enfers. Grâce au soutien de ses proches, Alexis remonte toutefois la pente. Mais en 2015 un nouveau drame se produit. Célie, son impétueuse petite sœur, perd la vie dans un accident de voiture. Un choc dont toute la famille peine à se relever. Deux mois plus tard, Alexis est tué dans un accident d’hélicoptère durant le tournage d’une émission de télé-réalité, tout comme neuf autres personnes dont Florence Arthaud et Camille Muffat. C’est cette terrible histoire que nous raconte Frédéric Veille, à travers les voix des parents d’Alexis, Alain et Sylvie, de son frère, Adriani, et de ses deux sœurs, Cindy et Cassie. Un livre bouleversant.

Avant le Big Bang

Que se passait-il ” avant le Big Bang ” ? Et à quoi ressemblaient l’espace et le temps avant que tout ne commence ? Depuis le début du XXe, siècle les théoriciens de Planck à Einstein ou Hawking n’en finissent pas d’affiner ces questions, et leurs éventuelles réponses. C’est ce grand roman de l’origine absolue qu’Igor et Grichka Bogdanov ont entrepris d’explorer à leur tour, dans ce livre savant et sereinement pédagogique. Pour la première fois, ils esquissent même, à partir des découvertes les plus récentes, et en se fondant sur une recherche originale, plusieurs hypothèses promises à un grand retentissement : l’univers d’avant le Big Bang était-il – déjà ? un réseau complexe d’informations ? Et n’y aurait-il pas, à l’origine de cet univers, un ” code cosmologique ” comme il existe, pour le vivant, un code génétique ?

Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera est un essai d’Alain Peyrefitte paru en 1973 chez Fayard. Il s’est vendu à plus de 885 000 exemplaires en comptant uniquement l’édition française. Il a été republié en deux tomes en livre de poche, sous-titrés respectivement Regards sur la voie chinoise et La Médaille et son revers.

Sa thèse principale est que compte tenu de la taille et la croissance de la population chinoise, elle finira inexorablement par s’imposer au reste du monde dès qu’elle maîtrisera une technologie suffisante. Il explique aussi que « La Chine d’aujourd’hui ne prend son sens que si on la met en perspective avec la Chine d’hier ». Alain Peyrefitte considère que le paysan chinois bénéficie d’une indéniable amélioration de son niveau de vie.

Dessine-moi une famille

La famille, que l’on croyait obsolète, n’a jamais été aussi vivante. Dans une période maussade, troublée, où tout paraît plus précaire, la famille redevient la référence et le refuge.Plus le couple est fragile, plus la famille verticale (relations parents-enfants à tous les âges de la vie), prend le relais. Jamais les générations d’adultes n’ont vécu aussi longtemps ensemble.Ce ne sont plus les modèles sociaux qui imposent une Famille, mais les individus qui font les familleS. Chacun/chacune doit se dessiner une culture familiale sur mesure, cousue coeur, qui s’adapte au style de vie qu’il/elle a envie de mener.Chacun de nous a plusieurs familles (celle de Papa, celle de Maman, celle de Papa/Maman, la sienne propre, celle de ses enfants, etc.). Ce n’est pas toujours facile de faire cohabiter toutes ces parentèles. Pour y parvenir, il faut vivre souple et accepter les changements.Pour avoir une vie enrichissante, il ne faut pas vivre les familles d’aujourd’hui avec les idées d’hier.Le livre de Christiane Collange, lui, est bourré d’idées d’aujourd’hui!”

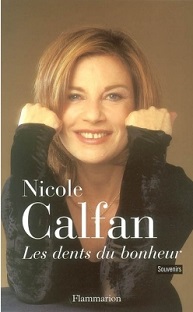

Les dents du bonheur

Marginale dans son métier parce qu’un peu trop bien élevée, éprise de pureté et de justice. Nicole Calfan, petite fille du Champs-de-Mars aux dents du bonheur, s’en est cassé plus d’une en voulant suivre sa ligne et faire de la résistance dans un milieu où tous les coups sont permis. De la Comédie-Française aux feuilletons qui ont bercé l’histoire de la télévision, des scènes de théâtre de toute la France aux films avec Alain Delon ou Dirk Bogarde, ce petit bout de femme énergique a tout vu, aimé, joué, enduré. Mais quel bonheur insatiable, après trente ans de carrière aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Georges Descrières, Roger Hanin, Jean Poiret, Jean Yanne et tant d’autres, que de pouvoir encore éclater de rire devant son miroir ou pleurer sur l’épaule d’un de ses enfants pour un rôle qui se dérobe ou une proposition qui enchante. Comédienne à fleur de peau, elle raconte sans détours les passages à vide comme les grands moments de jeu, les remises en question comme les instants de joie. Un ouvrage sincère, tendre et émouvant où elle se donne à voir dans sa plus simple vérité.

Auteur/Editeur – Création sous influence

Laurence Santantonios, journaliste à Livres Hebdo, a mené une enquête publiée sous le titre Auteur/éditeur. Création sous influence (Loris Talmart). Maurice Nadeau et Raphaël Sorin avec Michel Houellebecq, Robert Laffont avec Serge Lentz, Jean-Marc Roberts avec Christine Angot et François Taillandier… En s’appuyant sur des entretiens entre des écrivains et leurs éditeurs, Laurence Santantonios fait pénétrer le lecteur dans ces lieux étranges auxquels il n’a pas accès…

Casanova – Un voyage libertin

Ce livre est à la fois voyage dans l’inconnu du XVIIIe siècle et approche d’une figure singulière, irréductible à nos concepts modernes d’intelligence ou de désir. Giacomo Casanova, vénitien, habile charlatan, grand joueur et franc libertin. De n’être pas prise dans un mouvement d’identification, ni de rejet, je m’accorde la liberté de me perdre et d’être séduite, de m’arrêter et d’analyser, et surtout de m’étonner. Car la beauté baroque, infime, grossière, âpre, souvent violente, parfois même monstrueuse dont sont marqués les Mémoires de Casanova n’a rien à voir avec un tableau lisse et rassurant. Elle ouvre sur des interrogations, des situations qui ont la force du romanesque et l’étrangeté des énigmes.

Peut-on encore débattre en France ?

Après plus de cinquante années de guerre idéologique, la chute du mur de Berlin aurait dû constituer, en toute logique, une ouverture, la chance d’inventer autre chose. Or, il n’en est rien. Bien au contraire, le débat en France a pris un tour qui s’apparente davantage aux guerres de Religion qu’à la fructueuse confrontation intellectuelle. A peine une question est-elle portée sur la place publique que l’on est sommé de choisir son écurie, sa tribu, voire son parrain. Pour dépasser ces querelles stériles et fratricides, Le Figaro a posé la question : ” Peut-on encore débattre en France ? ” Des intellectuels aussi divers qu’Alain Finkielkraut, André Glucksmann, Philippe Sollers, Michel Maffesoli, Bernard-Henri Lévy, Pierre Nora, Jean d’Ormesson, Jean-François Revel, George Steiner, Pierre-André Taguieff ou Emmanuel Todd, pour ne citer que quelques intervenants, ont répondu à cette interrogation, sans tabou et sans a priori idéologique. Ils en ont aussi soulevé bien d’autres : à quoi servent, aujourd’hui, les intellectuels ? Y a-t-il encore une pensée unique dans ce pays ? Existe-t-il des maîtres-censeurs ? Ce faisant, ils ont rappelé cette évidence : le débat n’est pas une dispute entre deux joueurs de bonneteau, mais bien un enjeu de civilisation. – Joseph Macé-Scaron.

Les rats de garde

Et si la sacro-sainte transparence, si chère à une nouvelle génération de journalistes, avait des effets pervers. Et si, par peur de voir leur vie privée étalée au grand jour, les citoyens qui aspirent à entrer en politique se détournaient des mandats électoraux ? Et si le Français moyen devenait également la cible d’investigations ? Politique fiction ?

Rien n’est moins sûr. Avant-hier, on suivait pas à pas les rois et leur cour, hier les stars, aujourd’hui les hommes politiques, retournement impensable jusqu’alors dans un pays non-puritain… pourquoi ne deviendrions-nous pas la cible des kalachnikov des journalistes d'”investigation” ?

Méfiez-vous,Les rats de garde, nouvelle version des Chiens de garde, chers à Paul Nizan, veillent : non plus sur la pensée unique, mais sur la transparence. La démocratie sortirait modernisée, clament-ils, s’ils éradiquaient la loi du silence, cet avatar de l’exception française.

Mais, attention, pour Patrick Poivre d’Arvor et Eric Zémour, “la mise à jour des frasques sentimentales et érotiques des puissants, c’est le degré zéro de la politique”. La transparence, rien d’autre qu’un argument marketing pour augmenter les tirages.Un exposé précis des précédents américains et français de diffamation et, au final, un essai percutant.

La Turquie et le fantôme arménien

Le premier génocide du XXe siècle reste impuni. La Turquie continue de nier les massacres de centaines de milliers d’Arméniens ottomans pendant la Première Guerre mondiale et s’efforce d’effacer les traces de ce crime. Présents en Turquie depuis bientôt une décennie, deux journalistes, Laure Marchand et Guillaume Perrier, ont mené une vaste enquête de terrain – une première – sur la mémoire du génocide dans la Turquie d’aujourd’hui. Ils ont retrouvé des survivants, des Arméniens convertis à l’islam pour être épargnés, des descendants de Justes turcs qui ont sauvé des Arméniens, des témoignages enfouis dans le silence, des traditions et des églises qui ont survécu à un siècle de déni et d’hostilité. D’Istanbul à la frontière irakienne, de la mer Noire à la Méditerranée, les deux auteurs ont rassemblé les preuves bien vivantes et si nombreuses du génocide. A deux ans du centenaire des massacres, ces récits, ces reportages et ces rencontres dessinent le portrait d’un pays malade de son négationnisme, hanté par ce passé qui ne passe pas. Même si des Turcs se battent courageusement contre l’idéologie officielle, à l’instar de Taner Akçam, qui préface ce livre. Enfin, La Turquie et le Fantôme arménien apportera également des éléments au débat en cours en France sur la pénalisation de la négation du génocide arménien : la loi votée en janvier 2012 a été invalidée par le Conseil constitutionnel et le président François Hollande a promis un nouveau texte.

Antipathies

Antipathies est un livre d’humeur de Gérard Miller, un ouvrage de parti-pris, vif et polémique, sur les sujets qui l’agacent, l’inquiètent, voire l’indignent. Constatant qu’il existe dans la société française un vaste ensemble d’opinions marécageuses, de mensonges, d’approximations, de niaiseries et de méchancetés, l’auteur s’amuse à démonter quelques unes de ces idées reçues qui ne consacrent souvent qu’un seul dieu, le bon sens, et qu’encouragent comme de bien entendu les pouvoirs en place. Dans une succession de petits chapitres enlevés, Antipathies met en scène avec humour les exaspérations, les allergies et autres répulsions d’un psychanalyste que sa propre cure a apaisé, mais pas assagi, et qui continue d’être agité par les deux sentiments qui, depuis l’enfance, ne l’ont pas quitté : l’indignation et la colère. Gérard Miller envoie ses flèches sur pas moins de 123 cibles, parmi lesquelles : Eric Zemmour, la Française des jeux, Charles de Gaulle, les hommes au volant, les perroquets de Le Pen, le culte de l’évaluation, les discours anti-Roms, le crédit, Jean-Jacques Bourdin, la pérennité des proverbes, le réalisme patronal, Brice Hortefeux, les tatouages, le grand public, le travail le dimanche, les ennemis de la psychanalyse, Frédéric Taddéi, la médecine américaine, Valeurs actuelles ou Laurent Gerra. Antipathies est suivi de L’homme qui excita l’antipathie de Freud, un récit étonnant de la haine tenace que le fondateur de la psychanalyse vouait au président américain Wilson, à qui il consacra le moins connu et donc le moins lu de ses livres, Portrait psychologique d’un président. Comme quoi il n’y a aucune raison d’imaginer que les psychanalystes, pour exercer leur métier, doivent être des poissons froids, cachant leurs opinions et dissimulant leurs aversions !

L’avenir de la vie

Notre monde se révèle toujours plus riche en formes de vie, mais, dévasté par l’activité humaine, la moitié de ses espèces vivantes pourraient avoir disparu d’ici un siècle. L’étude scientifique de la biodiversité rend toujours plus aigu ce contraste, entre une magnificence inattendue et une menace imprévue. Dans ce livre inquiétant mais finalement optimiste, le grand biologiste qu’est l’auteur décrit les trésors naturels que nous risquons de perdre à jamais – animaux et plantes dont les potentialités pour nous nourrir, nous protéger, nous soigner et nous émerveiller, restent méconnues. Il nous dit aussi que faire pour les sauver et propose de nouvelles méthodes de protection de la nature. Émouvante description de la biosphère, ce livre est aussi un guide pour la sauvegarde des espèces – la nôtre en particulier.

Rester juif ?

Avec Comment le peuple juif fut inventé ?,Shlomo Sand relançait en 2008 la réflexion sur la “Question juive”. En interrogeant les choix identitaires d’une trentaine d’intellectuels européens majeurs qui ont voulu se convertir du judaïsme vers le christianisme au XX e siècle, ce livre est de même nature. Il propose de plus, en filigrane, une réflexion féconde sur des enjeux essentiels pour nos sociétés, notamment sur les questions d’identité, de tolérance ou sur la place des minorités. Car les parcours d’Henri Bergson, Simone Weil, Jean-Marie Lustiger, Max Jacob, Edith Stein ou Etty Hillesum et leurs conversions révèlent en réalité de quoi sont faites les sociétés européennes. Il apparait que quel que soit leur éloignement de la religion juive et la force de leur conviction chrétienne, tous ces penseurs ont continué à se sentir juifs. Alors que le désir de créer son propre chemin est une impulsion qui résonne chez bon nombre de nos concitoyens, suivre les trajectoires individuelles atypiques des convertis illustres permet de mieux comprendre pourquoi les juifs restent juifs : même quand ils se sont détachés de la religion, les sociétés européennes ne cessent de les renvoyer à la judaité, donc à leur particularité. Ils interrogent ainsi la capacité d’une société à tolérer la différence.

William Faulkner – Europe

William Faulkner, né William Cuthbert Falkner le 25 septembre 1897 à New Albany, dans l’État du Mississippi, et mort le 6 juillet 1962 (à 64 ans) à Byhalia dans le même État, est un romancier et nouvelliste américain. Publié à partir des années 1920, il reçoit le prix Nobel de littérature en 1949, alors qu’il est encore relativement peu connu. Il est essentiellement connu pour ses romans et ses nouvelles, mais il a aussi publié des poèmes, des ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse et a travaillé occasionnellement comme scénariste pour le cinéma.

Médias et conflits en Afrique

Les années 1990 ont vu s’enchaîner la sacralisation d’une nouvelle presse africaine, se débarrassant peu à peu des tutelles gouvernementales, puis sa condamnation générale. A partir d’exemples de l’Algérie, du Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda, du Niger, du Liberia, de la Sierra Leone, du Sénégal et de la Guinée Bissau, ce livre rappelle que les journalistes ne sont ni en deçà ni au-dessus de leurs sociétés et que leurs engagements, partisans ou réconciliateurs, quand celles-ce se déchirent, sont bien une affaire de choix. S’y ajoute que le simple droit de couvrir les conflits reste, dans une majorité des cas, à conquérir : l’accès à l’information factuelle et les enjeux liés à son traitement n’en sont que plus déterminants.

Derrière les ponts

Dans chaque ville, il existe ces quartiers éloignés du centre où les rues ne sont pas encore goudronnées, où le ruisseau sert de dépotoir. C’est là-bas « Derrière les ponts ». Il n’y a rien à voir. Mais tout est à vivre. Car l’enfance fait feu de tout bois pour construire l’imaginaire. De la période la plus lointaine, celle des toutes premières années, avec l’école et la maison, jusqu’à l’entrée dans l’adolescence avec ses découvertes de l’amour platonique et de la sensualité de l’été, en passant par les servitudes qu’impose l’économie domestique en ses lieux favoris (cuisine, cave, réserve alimentaire, W.-C., etc.) ou encore par ces espaces de liberté que sont les zones inventées pour le jeu, tous les jeux, Derrière les ponts explore, dans une langue riche de moments éclatants, l’ordinaire des jours, les émois du sexe et du cœur, tente de retrouver, non pas le temps perdu, mais ce qui était en train de s’élaborer peu à peu dans le silence de l’expérience intime et qui faisait sens à travers ce vécu.

Cet ouvrage consacré aux multiples facettes de l’oeuvre de l’écrivain congolais Pius Ngandu Nkashama est la radioscopie d’un parcours littéraire et philosophique dense, la trajectoire d’une conscience politique unique, le dépouillement d’une pensée cohérente toujours en mouvement et l’investigation d’une écriture poétique qui s’est imposée depuis la parution de La délivrance d’Ilunga (1977) comme une des plus puissantes balises de l’univers intellectuel africain.