Dans la peau d’une djihadiste

Convertie à l’islam, Mélanie rencontre sur Facebook le chef français d’une brigade islamiste. En quarante-huit heures, il « tombe amoureux » d’elle, l’appelle nuit et jour, la presse de venir faire son djihad en Syrie et dans la foulée la demande en mariage, lui faisant miroiter une vie paradisiaque. De « chat » Facebook en conversation Skype, Mélanie se prend au jeu et commence à préparer secrètement son départ. Des jeunes Européennes comme Mélanie, chaque semaine plus nombreuses à se laisser embrigader via Internet, l’auteur de ce livre en connaît des dizaines : c’est elle, Anna Erelle, qui se cache en réalité derrière le profil de « Mélanie ». Jeune reporter, elle travaille sur les réseaux de l’État islamique (EI) – dont la propagande numérique, le « djihad 2.0 », constitue l’une des armes les plus redoutables. Pendant un mois, Anna se glisse ainsi dans la peau de Mélanie, et consacre ses journées à vérifier les confidences que son « prétendant » – proche d’Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l’EI – livre le soir derrière un écran d’ordinateur à sa « future épouse ». Dans une impatience grandissante que celle-ci le rejoigne. Ce voyage est l’ultime étape, la plus dangereuse, de son reportage, et Anna l’a planifié dans les moindres détails. Elle part, comme prévu. Mais tout va déraper. Une enquête-choc impossible à lâcher. Le livre qui aide à comprendre le vrai visage des terroristes de l’EI.

Le 6 avril 1994, le tir d’un missile SAM 16 cause l’explosion d’un avion Falcon 50, ayant appartenu au prsident Franois Mitterrand, et tue deux chefs d’Etat africains, leurs collaborateurs et troisFranais l’aroport du Rwanda. A la suite de cet attentat terroriste, un effroyable massacre et une catastrophe humanitaire plongent l’Afrique centrale dans l’horreur et le chaos. Quelques mois plus tard, le Conseil de Scurit des Nations Unies cre un Tribunal Pnal International pour juger les responsables de crimes de gnocide et de crimes contre l’humanit au Rwanda. Ds le dbut des procs, le dossier de l’attentat est brutalement cart par le procureur Louise Arbour. Il ne sera plus ouvert par son successeur Carla del Ponte. Pourquoi cet avion abattu, qui a dclench le gnocide, est-il ignor, rang et class sans suite, dans les tiroirs du Tribunal, prs de dix ans aprs les faits Pourquoi, ce jour, aucun criminel tutsi n’est poursuivi par la justice alors que plusieurs milliers de hutu croupissent en prison depuis quatre six ans sans jugement Pourquoi l’actuel prsident du Rwanda, le dictateur Paul Kagame, souponn d’tre l’auteur de cet acte terroriste, menace-t-il la France et le juge Jean-Louis Bruguire, charg de l’enqute sur cet attentat Pour comprendre les contradictions de la lutte contre le terrorisme, la monte du mensonge d’Etat et les liens que des terroristes ont parfois avec l’Occident, plusieurs experts, diplomates, hauts fonctionnaires de l’ONU, journalistes d’enqutes et avocats ont dcid de rompre la loi du silence.

Rêver sous les coups

« Quand je demande à maman de me raconter ma naissance, elle reste évasive. “Tu es né sans pleurer. Dès que la sage-femme t’a mis dans les bras de ton papa, tu t’es recroquevillé et tu as hurlé de toutes tes forces”. »Battu violemment par son père jusqu’à l’âge de 8 ans, Mohamed Bouhafsi puise vingt ans après au fond de lui-même la force de parler.Dans un récit poignant il dit la violence, les larmes, la culpabilité et la honte. Il dit la terreur d’un petit garçon, qui malgré tout, continue à vivre et à rêver sous les coups.Au fil des pages s’égrènent des moments de joie et émergent, de la voix de l’enfant meurtri, la lumière, l’espoir et le pardon. À travers ce témoignage, la volonté de l’auteur est d’être le porte-voix de dizaine de milliers d’enfants en détresse et de donner à chaque citoyen le courage de s’interposer.Après avoir passé 10 ans à RMC et BFM TV en tant que chef du service football, Mohamed Bouhafsi a rejoint France Télévisions. Il intègre l’équipe du 20h de France 2 et devient chroniqueur sur France 5 pour l’émission C à vous.Avec la collaboration de Géraldine Maillet.

Le Livre noir de la condition des femmes

« Les femmes sont leur propre espoir, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour changer la société. Chaque fois que nous faisons progresser nos droits à toutes, l’humanité fait un pas vers un monde plus juste. A travers ce livre, cette photographie de la condition des femmes aujourd’hui, chacune d’entre nous a l’occasion d’apprendre ce qu’elle ignore, de découvrir ce qu’elle ne peut pas ou ne veut pas voir, et de participer au combat pour un monde meilleur. » Christine Ockrent

C’est autour de ces mots que Christine Ockrent et Sandrine Treiner ont sélectionné des sujets dont elles ont confié le développement (sous forme d’articles, d’analyses transversales, de reportages mais aussi de portraits d’hommes et de femmes opérant sur le terrain) à quarante auteurs – experts mondialement connus, chercheurs, praticien, militants, journalistes, venus de tous les horizons. Dans cette recherche, elles ont bénéficié du concours de Françoise Gaspard, sociologue à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, qui représente la France au Comité CEDAW des Nations Unies, dont le rôle est de surveiller l’application de la Convention contre toutes les discriminations à l’égard des femmes.

C’est ainsi que pendant deux ans, autour de leur trio, s’est constituée une communauté de travail internationale, passionnée, enthousiaste.

Comment et pourquoi les femmes sont-elles mutilées, enfermées, déplacées, négociées, marchandées, souvent avec la complicité tacite des États, même démocratiques ? Comment peut-il manquer quatre-vingt-dix millions de femmes en Asie ? Est-ce un hasard si le SIDA en Afrique tue aujourd’hui plus de femmes que d’hommes ? Pourquoi, en matière de viol et de violences conjugales, privilégie-t-on les explications culturelles ou religieuses dans les pays du Sud pour préférer les causes d’ordre psychologique et individuel dans les pays du Nord ? Pourquoi les femmes sont-elles d’avantage brutalisées lorsqu’elles sont instruites et qu’elles accèdent à l’autonomie ? Pourquoi, partout, les femmes sont-elles les plus pauvres d’entre les pauvres… ?

Le Portail

François Bizot, membre de l’École française d’Extrême Orient, est fait prisonnier au Cambodge par les Khmers rouges, en 1971. Enchaîné, il passe trois mois dans un camp de maquisards. Chaque jour, il est interrogé par l’un des plus grands bourreaux du vingtième siècle, futur responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts, aujourd’hui jugé pour crimes contre l’humanité : Douch.

Au moment de la chute de Phnom Penh, en 1975, François Bizot est désigné par les Khmers rouges comme l’interprète du Comité de sécurité militaire de la ville chargé des étrangers auprès des autorités françaises. Il est le témoin privilégié d’une des grandes tragédies dont certains intellectuels français ont été les complices.

Pour la première fois, François Bizot raconte sa détention, décrit une révolution méconnue, démonte les mécanismes de l’épouvante et fait tomber le masque du bourreau monstre.

Grâce à une écriture splendide et à un retour tragique sur son passé, l’auteur nous fait pénétrer au cœur du pays khmer, tout en nous dévoilant les terribles contradictions qui — dans les forêts du Cambodge comme ailleurs – habitent l’homme depuis toujours.

Désabîmez-moi

Vous avez un coeur qui bat dans la poitrine, vous le savez, mais il ne suffit pas. Parfois seuls les yeux et les mains d’un papa vous font sentir que vous existez. Et puis un jour, comme par magie, après un tour de passe-passe ignoble dans la salle de bain pendant lequel Papa a sorti son lapin du chapeau, il disparaît brutalement emportant avec lui ses secrets les plus obscurs, vous laissant seule avec votre culpabilité. Commence alors une quête, celle d’une fillette devenue femme, tentant coûte que coûte de retrouver son père, dans chaque regard et caresse d’autres hommes, intimement convaincue qu’il se cache en chacun d’eux. Emmanuelle Drouet nous livre ici un roman sensible sur l’addiction sexuelle féminine et met en lumière les mécanismes de défense de notre corps et de notre esprit qui nous permettent de surmonter l’insurmontable. Sans tabou ni vulgarité, elle retrace un parcours de vie marqué par la perpétuelle recherche de liens affectifs.

Le suppléant

C’est l’une des images les plus marquantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère sous les regards éplorés – et horrifiés – du monde entier. Alors que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure, des milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu’ils ressentaient – et quelle tournure allait prendre leur vie désormais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire. D’une honnêteté brute et sans fard, LE SUPPLÉANT est un livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d’interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l’amour face au chagrin.

Un bateau pour l’enfer

9 novembre 1938. Après l’assassinat à Paris du conseiller d’ambassade von Rath, Goebbels déclenche dans toute l’Allemagne, à titre de “représailles”, la tristement célèbre nuit de Cristal : incendie des synagogues, pillage des maisons juives…

Quelques mois plus tard, en réponse aux protestations qui s’élèvent du monde entier, mais surtout pour des raisons de propagande extérieure, Adolf Hitler autorise les Juifs qui le souhaitent à quitter l’Allemagne.

13 mai 1939. A Hambourg, le SS Saint-Louis, paquebot battant pavillon nazi, largue les amarres. A son bord, 937 passagers, dont 550 femmes et enfants. Tous sont des Juifs allemands. Tous sont munis de visas. Destination : La Havane.

C’est à Cuba que les exilés espèrent séjourner, en attendant que leur soit accordé le droit d’entrée aux États-Unis.

Le 23 mai, alors que le bateau est à la veille de pénétrer dans les eaux territoriales cubaines, Gustav Schröder, capitaine du Saint-Louis, reçoit un câble expédié par le gouvernement de La Havane : MOUILLAGE EN RADE – STOP – NE PAS TENTER D’APPROCHER PORT. Puis l’ordre lui est transmis de faire demi-tour et de ramener sa “cargaison” à Hambourg.

Schröder sait le destin tragique qui attend ses passagers s’ils rentrent en Allemagne. Il décide de passer outre et prend contact avec les gouvernements du monde dit libre en leur demandant d’accueillir ses passagers. Roosevelt, le premier sollicité, refuse. Le Canada refuse. Toutes les nations d’Amérique latine refusent. A Berlin, Goebbels exulte : PERSONNE N’EN VEUT !

C’est ainsi que commence l’effroyable errance du Saint-Louis. S’appuyant aussi bien sur des documents d’archives que sur les confidences des survivants, Gilbert Sinoué retrace ici, heure par heure, une épopée dont on pourrait se dire qu’elle n’a pu exister tant elle semble inconcevable.

Vendredi 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, Paris. Devant Sylvia Jeanjacquot, la bâche d’un camion se relève et quatre armes automatiques ouvrent le feu. Le pare-brise de la BMW se constelle d’impacts, l’homme assis à côté d’elle, Jacques Mesrine, s’effondre sur le volant, en sang. Sylvia Jeanjacquot est touchée, elle aussi. Grièvement. Mais elle jaillit hors de la voiture mitraillée et, avant de s’effondrer à son tour, hurle des insultes aux policiers qui viennent d’abattre son compagnon. C’est la fin d’une histoire d’amour qui aura duré dix-huit mois. Dix-huit mois de cavale avec l’ennemi public n° 1. Sylvia Jeanjacquot ne cherche pas à justifier Mesrine, ni à en faire un saint. Il était un tueur, il était aussi l’homme qu’elle avait choisi, et auquel elle devait rester fidèle jusqu’à la mort. Son récit poignant, étonnant, truffé d’anecdotes qui sont autant de scoop sur le cas Mesrine, est celui d’un couple ordinaire – que la violence rattrape, comme un boomerang. Mais l’histoire de ces Bonnie and Clyde français est, avant tout, une surprenante et tragique histoire d’amour.

Le Dit de Tianyi

Lors d’un voyage en Chine, l’auteur retrouve le peintre Tian-yi, connu autrefois, qui lui remet ses confessions écrites. Tian-yi a vécu l’avant-guerre dans une Chine en plein bouillonnement. Plus tard, dans les années 1950, il est allé en Occident, où il a découvert une autre vision de l’art et de la vie.

De retour dans son pays soumis aux bouleversements de la révolution, il a voulu retrouver deux êtres chers : Yumei, l’amante, et Haolang, l’ami.

Mais une histoire dramatique les a emportés dans des tourmentes où Tian-yi, à son tour, sera pris …

Poète, traducteur, essayiste, spécialiste des arts de son pays d’origine, François Cheng a su métamorphoser le témoignage vécu en une extraordinaire fresque romanesque, saluée par toute la critique et couronnée par le prix Femina 1998.

Dans mes yeux

Johnny Hallyday existe dans nos vies, dans nos imaginaires, dans notre patrimoine depuis plus d’un demi-siècle. Il agace, il passionne, il divise, il galvanise, jamais il ne laisse indifférent. Il est notre seule star. Sagan, Duras, Labro, Rondeau se sont penchés sur Johnny Hallyday. Les mythes vivants sont rares et les écrivains sont des vampires. Quand l’idée de ce livre nous est venue, j’ai su que c’était important pour moi. Mes névroses de femme et d’auteur sont réunies en ce seul homme. La dualité, l’immortalité, la vie, le temps qui passe, le talent, les passions, les blessures. Le livre sera écrit à la première personne parce que, dans ce livre, c’est ma façon de raconter qui compte, pas moi. Je prends un plaisir fou à me glisser dans sa peau, à emprunter sa voix, à chercher le bon ton. Nous avons déjà passé des semaines ensemble, et ça durera plus d’une année. Nous avons partagé et partagerons des moments d’intimité, le trac avant la scène, des dîners, des souvenirs. Il parle avec plaisir. On se tait aussi. Je ne le bouscule jamais. Il me dit ce qu’il veut bien m’avouer et Johnny est à un moment de sa vie où il a beaucoup à dire. Amanda Sthers Après bien des blessures et des combats, Johnny a décidé, à 69 ans, de tout dire et de se livrer sans fard, mais à une seule personne : Amanda Sthers.

La promesse

La promesse que souhaite tenir ce livre, c’est d’abord celle de raconter le destin d’un enfant qui bascula avec la guerre. Nous sommes en 1942, Jacques a 8 ans. Ses parents sont des artistes juifs émigrés d’Europe de l’Est. Lorsqu’ils sont arrêtés, avant d’être exterminés en Pologne, le père de Jacques, du camp de Drancy, écrit à une jeune femme pour la supplier de ne pas oublier l’enfant. Et sa mère formule la même prière à un de leurs amis. Cette femme et cet homme, qui ne se connaissaient pas, sauveront Jacques. Mais au nom de quels liens ? Quels chemins prendront leurs vies lorsque la guerre sera finie ? Nous sommes en 2022. Ce qui compte désormais, c’est de transmettre ce que des Français ont fait, dans le secret et le courage. La promesse dit l’amour filial, l’instinct de survie, la violence née du silence, et la réconciliation entre des générations.

Entre chien et loup

« J’aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m’aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi. Mais j’avais compris qu’il m’avait désiré comme rien d’autre au monde, de cet amour et cette fougue sans limites si propres à la jeunesse. » Fils d’un monstre sacré du cinéma et d’une comédienne éprise de liberté, Anthony Delon lève le voile sur sa famille, celle qui se révélait une fois les micros éteints et la porte refermée. Il offre un témoignage bouleversant sur son enfance, ses années de jeunesse, la maladie de sa mère qu’il a accompagnée jusqu’au dernier jour. Son questionnement est universel. Comment dépasser ses peurs, ses blessures, ses déceptions ? Comment ne pas reproduire le schéma imposé par une famille, où l’amour serait la première victime d’une malédiction qui se transmettrait de génération en génération ? Comment, enfin, devenir un homme et rester debout ?

L’exploration du Sahara

De l’Antiquité à l’époque contemporaine, des Romains aux voyageurs arabes puis européens, voici une histoire complète de l’exploration du Sahara que Jean-Marc Durou, guide saharien devenu photographe, nous raconte de manière aussi vivante que documentée. Amateur d’histoire ou passionné du grand désert, le lecteur trouvera au fil des pages de cet ouvrage l’histoire des chars des Garamantes, l’épopée de Barth sillonnant des années durant un espace qu’il finira par cartographier, les grandes reconnaissances effectuées par les compagnies méharistes et le récit de la découverte des peintures rupestres qui font du Sahara le plus grand musée à ciel ouvert du monde. L’immensité de dunes, de massifs montagneux et de plateaux pierreux fut aussi l’espace de tous les rêves : certains l’imaginèrent riche de mines d’or en son centre, d’autres s’évertuèrent à y trouver Tombouctou, ville embellie à mesure que se succédaient les échecs pour l’atteindre. L’infinie mer de sable nourrit aussi les délires : construire un chemin de fer traversant le vide, imaginer que s’étendit là une mer, réceptacle d’infinies richesses. Mungo Park, René Caillié, Saint-Exupéry ou Théodore Monod, tous ceux qui l’ont approché ont finalement dédié leur vie au Sahara. Ignoré, craint, parcouru, découvert, exploité… le Sahara reste le lieu des plus grandes solitudes, l’endroit du monde où le géologique rejoint le mystique, où chacun de nous, dans un espace vide et démesuré, peut se trouver seul au monde.

Témoignage d’un médecin nomade, de sa pratique médicale en Afrique : la Mauritanie, l’hôpital de Dakar, une institution originale L’Abreuvoir, ce carrefour d’idées et d’amitiés sur fond de grande indépendance d’esprit.

Trajectoire d’une vie à l’autre

” Chaque fois que ma vie s’est trouvée en péril, chaque fois que j’ai dû prendre des décisions importantes ou affronter des épreuves pénibles, l’au-delà m’a envoyé des signes pour me diriger, me guider ou me mettre en garde. ” Le fil de la vie de Paco Rabanne ne se résume pas aux apparences des robes de haute couture. Dans le tissu de sa brillante carrière transparaît en effet un itinéraire, une trajectoire, où le spirituel occupe une large place. Depuis ses voyages astraux jusqu’à ses existences antérieures (prêtre égyptien, inquisiteur…) en passant par ses lectures de la Bible et ses souvenirs personnels, ce couturier venu d’ailleurs n’a cessé d’aiguiser son sens du surnaturel. A travers le récit de ses expériences mystiques, Paco Rabanne nous propose ici un chemin de vie.

Nouilles froides à Pyongyang

Nul n’entre ni ne sort de Corée du Nord, le pays le plus secret de la planète. Et pourtant, flanqué de son ami Clorinde, qui affectionne davantage Valéry Larbaud que les voyages modernes, et déguisé en vrai-faux représentant d’une agence de tourisme, notre écrivain nous emmène cette fois sur un ton décalé au pays des Kim. Au programme : défilés et cérémonies, propagande tous azimuts, bains de boue et fermes modèles, mais aussi errances campagnardes et crises de mélancolie sur les fleuves et sur les lacs, bref l’endroit autant que l’envers de ce pays clos mais fissuré. Un journal de voyage, attentif mais distant, amusé parfois, jamais dupe, dans ce royaume énigmatique dont un diplomate américain affirmait récemment que l’on en savait moins sur lui que sur… nos galaxies lointaines.

Equipée

OEuvre née d’une mission archéologique. Contrepoint au labeur technique. Inachevé. Ce n’est pas un journal poétique de la mission mais c’est l’expérience de deux voyages en Chine. Récit de voyage très particulier qui doit répondre à la question : « L’imaginaire déchoit-il ou se renforce quand il se confronte au réel ? » Voyage dans le réel puis dans la pensée. Justification morale de la littérature (les mots doivent d’abord passer dans le creuset du réel.) la Chine est le pays du Réel par excellence.

Aujourd’hui un jeune sur quatre, entre 12 et 20 ans, expérimente soit de l’herbe soit de l’acide et, souvent, s’y accoutume. Si nous laissons cela en l’état, nous aurons des centaines de milliers de drogués d’ici deux à quatre ans. S’occuper de grands drogués, les aider à retrouver une personnalité perdue, leur donner le goût d’aimer et de travailler, telle est la tâche que Lucien Engelmajer s’est proposé depuis longtemps. Il fallait sa patience, sa force même pour réussir dans un domaine où les succès sont rares. Le pari engagé a été gagné. Dans le cadre privilégié de deux domaines du Languedoc, la Boère à Saint-Paul-sur-Save et le château de la Mothe à Saint-Cézert, vivent deux communautés de toxicos dont plus de 80 % sont assurés de guérir et de se réinsérer. Dans un beau livre plein de chaleur humaine et de passion, qui se vit et se lit comme un roman, le Patriarche raconte son expérience, ses luttes et redonne enfin l’espoir aux familles, aux jeunes et à tous ceux que ce problème a touchés.

JFK – Une jeunesse insouciante

691 pages – “Une jeunesse insouciante”, premier tome d’une monumentale biographie de John Fitzgerald Kennedy, est consacré à l’enfance et à la jeunesse de JFK, de sa naissance, le 29 mai 1917, jusqu’au début de sa carrière politique en 1946.

Grâce à des documents inédits et à la correspondance privée, l’auteur dresse le portrait d’un adolescent charmeur et drôle, ballotté d’école en clinique, tiraillé entre la messe et les boîtes de nuit, louvoyant entre la piété filiale et la quête incessante des femmes.

Patrie de l’Etat-nation, l’Europe est l’ensemble géopolitique le plus fragmenté du monde : quels sont alors les fondements de l’identité et de la culture européennes ? Plus qu’une simple énumération de faits, cet ouvrage offre une véritable analyse de l’histoire de l’Europe et de la construction européenne. Il permet de comprendre comment, au-delà des divisions et des divergences d’intérêt, a émergé une Europe à 28 fondée sur des valeurs et des institutions communes.

Les deux affaires Gregory

Le 16 octobre 1984, le capitaine de gendarmerie Étienne Sesmat se trouve sur les bords de la Vologne, dans les Vosges, alors qu’on retire des eaux le corps du petit Grégory Villemin. Il ne se doute pas en cet instant que ce drame va devenir l’une des plus grandes dérives judiciaires des vingt années à venir…

Très vite, « l’affaire Grégory » défraie la chronique et divise l’opinion. Pour le capitaine Sesmat, qui sera le premier à conduire l’enquête, le crime de la Vologne n’est pas seulement une énigme policière, c’est aussi et surtout un monstrueux gâchis. Pourquoi en effet a-t-il fallu neuf années à la justice pour parvenir aux mêmes conclusions que les gendarmes après trois semaines d’investigations intensives ? Pourquoi les a-t-on dessaisis au profit de la police alors qu’ils touchaient au but ? Pourquoi ce dossier s’est-il enlisé dans l’un des pires chaos judiciaires et médiatiques qu’a connus notre pays ?

Aujourd’hui, Étienne Sesmat n’est plus tenu par le devoir de réserve qui s’impose aux militaires d’active. Parce qu’il peut enfin parler librement, il répond aux accusations dont la gendarmerie a été la cible. En ce sens, son témoignage constitue un document exceptionnel, car s’il apporte une vision objective des faits, il livre aussi la vérité d’un homme confronté malgré lui à un dossier criminel hors du commun, et à un système judiciaire qu’il a toujours servi avec confiance mais qui a failli.

La Genèse, qui est le premier livre de la Bible, raconte la création de l’homme et les commencements du monde, mais elle les raconte de façon très laconique. Par exemple, il n’est dévoilé nulle part quelle espèce de poison renfermait le fruit de l’Arbre de la Connaissance. Il n’est pas montré comment Eve, pour avoir Adam à elle toute seule, le brouilla avec les animaux, la nature et le Créateur lui-même. Quelles circonstances atténuantes Caïn avait-il pour que le Seigneur défendît qu’on le tuât ? Dieu, enfin, après avoir été content de son œuvre, en a été dégoûté au point de la rayer comme un brouillon par le Déluge et de la recommencer. Le Livre de la Genèse est particulièrement émouvant en ce qu’il montre comment le Tout-Puissant s’est heurté aux hommes. Ceux-ci, souvent, en dépit de leur foi et de leur amour, lui résistent, discutent avec lui, et il arrive qu’ils influent sur sa volonté. Jean Dutour a en quelque sorte ” rempli les blancs ” de la bible, c’est-à-dire qu’il a ajouté au récit sacré des détails historiques ou psychologiques, ainsi que quelques raisonnements qui manquent. Rien n’est changé mais tout est éclairé, tout prend soudain vie, et l’on s’aperçoit que les hommes qui existaient il y a des milliers d’années sont nos pères, presque nous-mêmes. Abraham, Jacob, Joseph, tous ces précurseurs avaient notre cerveau et notre cœur.

Notre affaire à tous

Pour la première fois, dans un livre, Eva Joly se raconte. La petite Norvégienne ” au pair “, devenue la juge célèbre qui fait trembler les patrons, a suivi un parcours singulier. Tour à tour conseillère juridique d’un hôpital psychiatrique, magistrate à Orléans puis à Evry, elle s’est occupée de restructurations industrielles avant d’être confrontée aux ” crimes d’argent ” en instruisant ” les affaires “. Dans ce récit, Eva Joly laisse paraître ses doutes devant une justice aux moyens encore bien faibles comparés à ceux des délinquants qu’elle poursuit. “Je suis norvégienne. Pour l’état civil, je m’appelle Gro -prononcez Grou- Farseth. Du côté maternel, mes ancêtres étaient des producteurs de framboises. Ma famille paternelle était une lignée d’agriculteurs de montagne”. Tout le monde connaît Eva Joly, mais personne ne sait qui elle est vraiment. En charge des affaires Tapie, Crédit Lyonnais ou Elf, elle est devenue le symbole d’une Justice qui cherche l’égalité devant la loi et ne garantit plus l’impunité aux puissants. Chacune de ses rares interventions publiques a marqué les Français par son authenticité et sa force de conviction. Selon les sondages d’opinion, elle est aujourd’hui l’une des femmes les plus populaires, à la fois en France et en Norvège.

Et si c’était vrai ?

L’association Jean-Michel et son équipe a été fondée en Suisse en 1972 par Jean-Michel Cravanzola. Ce mouvement évangélique est décrié par certains qui le considèrent comme une secte. Elle s’est arrêtée en 1992.

En 1996-97 tous les camps des réfugiés hutu rwandais, situés au Sud et au Nord-Kivu, furent bombardés puis démantelés par l’armée tutsi. Les rescapés furent traqués dans les fôrets inhabitées de la RDC pour y être achevés, le nombre de disparus s’élevant à 200 000. Le Haut Commissariat pour les réfugiés ainsi qu’une partie de la “communauté internationale” ont une grande part de responsabilité dans ces assassinats de masse vraisemblablement ordonnés par Kigali. Qualifiés ou non de Génocide, les massacres des réfugiés rwandais au Zaïre constituent un crime contre l’humanité.

Il est un conflit majeur qui est passé totalement inaperçu depuis près de vingt ans. Pourtant, il a fait plus de morts que toutes les guerres depuis 1945… Environ six millions de victimes et quatre chefs d’État assassinés. Son théâtre : toute l’Afrique de l’Est et l’immense Congo, au centre du continent, ont été bouleversés par cette guerre qui a visé à en redessiner la carte. Dans la région, c’est pratiquement chose faite : le Kivu a été détaché du Congo (RDC) et « appartient » de fait au Rwanda et à l’Ouganda ; plus au nord, la première modification des frontières en Afrique est imminente : le Sud-Soudan devrait être indépendant de Khartoum. Comment se fait-il que nous n’ayons rien vu ? La chose est stupéfiante, mais nul jusqu’à présent n’avait envisagé ce conflit majeur dans sa globalité. Pourtant, il a ses logiques stratégiques que Péan met au jour. Le classique affrontement entre les Etats-Unis, cherchant à étendre leur aire d’influence, et l’ex-puissance coloniale française, voyant son pré-carré lui échapper, a pris une ampleur inédite et tragique après 1990… Somalie, Sud-Soudan, Rwanda, Congo-Brazzaville, RDC, Erythrée, Darfour, la liste est longue des conflits incompréhensibles si l’on n’en saisit pas les dessous. Quel est le jeu de Paul Kagamé, le « pion » des Américains, qui tient dans toute la région le rôle qui était celui de Mobutu avant 1989 ? Pourquoi les Américains n’ont-ils pas voulu intervenir au Rwanda en 1994 et ont-ils tout fait pour étouffer la vérité ? Pourquoi la question du Darfour a-t-elle été si cruciale aux yeux de Washington ?

660 pages –

Le 22 juin 1994, le conseil de sécurité de l’ONU autorise par la résolution 929 le déploiement d’une force multinationale sous commandement français au Zaïre et au Rwanda. Objectif : contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda.

Depuis plus de vingt ans, membres d’ONG, chercheurs et surtout le régime du Rwanda accusent la France et les militaires français d’avoir participé à la préparation et à l’exécution du génocide ?

Mais sur quoi reposent les accusations ?

Pourquoi la France garde t-elle le silence et ce silence est-il coupable ?

Après plus de dix années de recherches dans les archives du Conseil de Sécurité, de l’Elysée, du ministère français de la Défense, du gouvernent des Etats-Unis et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Charles Onana démontre, tous documents à l’appui, que les dirigeants actuels du Rwanda ont, d’avril à juin 1994, empêché l’intervention de l’ONU, encourageant ainsi les massacres et la lutte armée plutôt que l’arrêt des hostilités qui devait déboucher sur un partage du pouvoir, prévu par les accords d’Arusha.

Deux récits de guerre

En 1943-45, avant son arrestation et sa condamnation à huit ans de camp, Soljénitsyne est un soldat, responsable d’une batterie de « repérage par le son ». C’est de ses souvenirs de combattant qu’il a tiré ces deux récits, écrits en 1998.

Les souffrances et la destinée de l’obscur hameau de Jeliabouga, en Russie centrale, du plus noir de la guerre à ce jour de 1995 où l’auteur y revient, est le sujet du premier récit, marqué par l’émouvante figure d’une jeune fille, Iskiteia.

Le deuxième récit rend hommage au courage oublié de deux officiers et de leurs hommes, en Prusse-Orientale, par contraste avec la veulerie et l’irresponsabilité des personnels politiques.

L’écrivain s’y met en scène tel qu’il était alors, patriote, amoureux de cette vie militaire, confiant dans la Révolution mondiale et plein de compassion pour la détresse des populations civiles.

Les rayons des souvenirs

La vie n’est jamais qu’une aventure marquée d’empreintes souvent indélébiles, quelques fois volatiles mais toutes toujours utiles.

Dans l’intimité de ses souvenirs qui sont autant de rayons lumineux, l’auteur rend un vibrant hommage à ceux qui ont marqué de leur empreinte sa vie et son coeur, ceux-là qui ont toujours été pour lui: lumière, espoir, motivation…

Anciens combattants

C’est un travail de mémoire salutaire et émouvant. Le photographe burkinabè Warren Saré publie « Anciens combattants », un livre qui est le fruit de longues années de travail auprès de soldats africains engagés dans l’armée française, à l’époque coloniale, pour combattre en Algérie, en Indochine ou sur d’autres théâtres de guerre. Warren Saré a sillonné l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry) et un peu la France à la recherche des anciens combattants qui ont marqué l’Histoire de la France et de l’Afrique. Depuis 19 ans, de village en village, il mène ses investigations pour retracer leurs portraits afin de pouvoir les présenter aux jeunes générations d’Afrique et d’Europe. L’objectif étant d’entretenir le devoir de mémoire.

La ” folie d’amour ” de Sœur Emmanuelle l’a poussée, toute sa vie, à aider les autres. C’est aussi un sentiment que les grandes chrétiennes qu’elle admire ont partagé et dont elle cite les paroles : Thérèse d’Avila, Mère Teresa, Catherine de Sienne et beaucoup d’autres. Dans un dialogue complice avec Sofia Stril-Rever, elle s’interroge avec sagesse et humilité sur la souffrance, le partage, l’amour, la relation au Christ, la mort et l’après-vie… Sœur Emmanuelle nous offre un message d’espoir et de joie : la folie d’amour est un trésor que chacun porte en son cœur.

Sœur Emmanuelle. Elle appartient à la congrégation de Notre-Dame de Sion et a enseigné à Istanbul, Tunis puis Alexandrie, avant de s’installer en 1971 dans les bidonvilles du Caire où, pendant vingt ans, elle a combattu la misère et l’analphabétisme. Elle mène aujourd’hui dans le sud de la France une vie retirée propice à la méditation. Elle a par ailleurs écrit Jésus tel que je le connais, Richesse de la pauvreté et Vivre, à quoi ça sert ?

Vous verrez…Vous m’aimerez

Vous verrez, vous l’aimerez. Comment une petite fille, bien acceptée chez elle mais rejetée à l’école, passant de la chaleur d’une famille unie à la tristesse des pensions ” pleines de l’odeur grise des endroits sans mères “, serre les dents face aux enfants qui la tourmentent, criant en elle à leur intention : ” Vous verrez ! Vous m’aimerez ! ” Comment elle décide d’être un jour connue, c’est-à-dire ” reconnue “, parce qu’elle se sent différente des autres et souffre de solitude. Et comment, devenue femme, son vœu – enfin – se trouve réalisé : elle sera écrivain. La petite fille s’appelait Janine Boissard. Cette histoire ” vraie “, qui est celle de l’auteur de L’Esprit de famille, se lit comme un ” suspense “. On y pleure, on y rit. Elle passionnera adultes et adolescents ; elle touchera tous ceux qui ont besoin d’espoir pour vivre. Ceux pour lesquels les blessures de l’enfance deviennent sources de lumière.

Mon enfant, ma douleur, mon bonheur

Catherine est née. Petite fille porteuse d’une anomalie génétique. A cause de cet intrus, ce chromosome en trop, elle ne sera jamais tout à fait pareille aux autres enfants. Pourtant, nouveau-née dans son berceau, elle est belle à croquer comme une petite cerise coeur-de-pigeon. Désespoir, révolte. Sa mère se sent amputée de sa maternité. Elle songe même à abandonner Catherine. Et puis elle relève le défi et se met à aimer cette petite fille, la sienne, chair de sa chair, prisonnière d’une gangue invisible… Un pas après l’autre, elles avancent ensemble, complices… “Prendre un enfant comme il vient, prendre un enfant par la main, pour l’emmener vers demain…” N’est-ce pas la meilleure preuve d’amour qu’on puisse lui donner ?

Quand elle rencontre Roch Thériault, en 1977, Gabrielle Lavallée cherche une voie qui donne un sens à sa vie, un guide qui l’aide à devenir meilleure. D’emblée, elle est subjuguée par cet homme. Elle accepte de se joindre à son groupe. Peu à peu, Roch devenu Moïse se transforme en despote. Il exige une obéissance totale. La vie de Gabrielle bascule dans l’horreur. Tortures, mutilations, lapidations… Moïse est démoniaque, sa cruauté sans bornes. Malgré les menaces, Gabrielle Lavallée, sans fausse honte, ose aujourd’hui dire et étaler l’insoutenable vérité. Celle qui fait mal à entendre, celle qui brise le mur du silence érigé par certains groupes qui ont promis l’enfer aux brebis qui trahiraient leur alliance.

Le vertige danois de Paul Gauguin

Contraint de rejoindre sa femme et leurs cinq enfants à Copenhague, en novembre 1884, Gauguin n’est pas encore Gauguin, mais il le devient, confronté à l’hostilité qu’il génère. Au long d’une enquête tourbillonnante, Bertrand Leclair restitue le vertige d’un homme déchiré, incapable de renoncer à sa fascination pour la peinture.

Un jour Un livre Un cancer – Livre neuf

Livre neuf

Moi Malade ? Jamais !

Récit d’une invincible

“Tous les jours on avait rendez-vous avec le dragon cracheur de flammes. On passe par un vestiaire, on se déshabille, on se place sur l’appareil et on attend que les rayons aux brûlures vivaces atteignent les cellules cancéreuses … en autres. Des techniciens insensibles et aussi froids que les machines qu’ils manipulent défilent devant vous, insensibles à la gêne que vous ressentez. Un vrai hall de gare. Beaucoup, à Marseille, sont issus de cultures patriarcales et dégagent un rapport à la femme et à la nudité qui renforce le sentiment d’inconfort de la patiente. De cela aussi, on discute entre malades. Les machines, anciennes, fonctionnent sans relâche. Souvent, elles tombent en panne. Et les retards dans la prise en charge peuvent alors monter jusqu’à deux ou trois heures … Le taxi venait me chercher dans la banlieue de Marseille et m’attendait durant toute la durée de mon traitement quotidien. On était tous logés à la même enseigne. Chefs d’entreprises, cadres ou prolétaires : le cancer lissait les différences sociales”

David et les diplodocus

Il est rare que les Mémoires d’un individu soient d’utilité publique. Le livre-interview que M. Gérard Athias vient de publier est de ceux-là. Professionnel de l’assurance, Gérard Athias est aujourd’hui passé de l’autre côté, celui des assurés. L’Association française d’épargne-retraite (AFER) qu’il préside a été créée contre les compagnies d’assurances traditionnelles. Preuve que cette association répondait à une demande réelle, elle compte aujourd’hui 140 000 adhérents et gère une épargne collective de plus de 20 milliards de francs. Son ouvrage, publié avec la collaboration de M. Jean-Luc Bengel, journaliste spécialisé dans l’assurance, répond à un double objectif : justifier un itinéraire professionnel houleux en réglant au passage quelques comptes, mais aussi mettre à la disposition des épargnants une connaissance claire des principaux mécanismes de l’assurance-vie.

Bleu sauvage

Voici la saga extraordinaire de Goudis l’intrépide. Après des années d’errance sur les sept mers, après avoir tout connu, tout goûté – cyclones, naufrages, plongées profondes, courses corsaires, folles amours et naissances sauvages -, Goudis “le Sénégalais blanc” prend la plume. Et son récit haletant, bourré de sève, de couleurs et de rythmes, nous empoigne pour ressusciter en chacun de nous le goût du voyage authentique. Bleu sauvage a la force et le charme des grands classiques de la mer et de l’aventure.

Cap’tain vagabond

Encore une fois, le yawl centenaire de ce coureur des mers est recherché. Mais Goudis le forban adore ça. En fuite sur la mer de Chine, poursuivi par l’aventure, les pirates et les filles, ce diable d’homme, marin d’un autre âge et vagabond au grand cœur, nous offre un cadeau sans égal: le secret du bonheur. Des Philippines à Singapour, sans un dollar en poche et sponsorisé par le hasard, Vincent Goudis poursuit les exploits de maraudeur et de nomade irréductible qui nous avaient enchantés dans Bleu Sauvage. Et l’on retrouve dans Cap’tain vagabond, l’entrain irrésistible des grands récits de mer et d’aventure, ceux qui conjuguent l’action et le rêve, la vie violente et la poésie.

Confidences

Personnage incontournable du football français, Guy Roux avait encore des choses à dire. À 82 ans, le mythique entraîneur de l’AJ Auxerre a replongé dans ses souvenirs pour nous faire découvrir des anecdotes drôles et croustillantes qu’il n’avait encore jamais racontées, ou bien évoquer des sujets qui le passionnent, comme évidemment le football, mais également le cyclisme, la politique et la gastronomie. Saviez-vous par exemple que Guy Roux était dans l’avion présidentiel pour aller assister à la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie ? Mais comment a-t-il fait pour faire partie des invités, de quoi a-t-il discuté avec Emmanuel Macron, et comment ont-ils fêté la victoire ensemble ? De nombreuses personnalités participent à ce livre, comme Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club, le sénateur François Patriat, et bien sûr des joueurs iconiques comme Djibril Cissé, Enzo Scifo ou Sabri Lamouchi. Passez de bons moments avec cet ouvrage passionnant et divertissant et découvrez aussi : – Les 10 phrases les plus drôles de Guy Roux. – Son onze de rêve. – Quiz : connaissez-vous vraiment bien Guy Roux ? 10 questions sur sa carrière, ses records, sa vie.

On a roulé sur la terre

Le point de départ ? Un beau pari : faire le tour du monde à bicyclette, en un an jour pour jour, avec pour tout budget moins de 1 000 euros chacun ! 365 jours après, Alexandre et Sylvain sont revenus avec 31 pays et 25 000 kilomètres dans les mollets. Ils ont traversé l’Afrique, le continent américain, l’Asie, les pays de l’Est et enfin l’Europe de l’Ouest, vivant chez l’habitant, au gré de leurs rencontres. Improvisation et débrouillardise, anecdotes burlesques, petites et grosses contrariétés, mais aussi splendeur et poésie émaillent le récit de leur voyage. Au-delà de l’exploit sportif, les aventures surprenantes de deux jeunes Français qui racontent, avec toute la fraîcheur de leurs vingt ans, cette année à la découverte du monde. Ils ont suscité, depuis, beaucoup de vocations.

Vendu sans bandeau – Pour la première fois, un officier français ayant combattu en Libye et en Afghanistan livre son témoignage sur ces deux conflits. Le capitaine Brice Erbland, chef de mission et pilote d’hélicoptère de combat Tigre, machine ultra sophistiquée à la puissance de feu dévastatrice, dévoile dans ce livre son journal de guerre. Dans les griffes du Tigre nous emmène das montagnes d’Afghanistan aux missions de destruction des forces kadhafistes sur le littoral libyen.

Voici le cri d’un homme qui, aux prises avec le cancer, découvre en lui la force insoupçonnée de la joie. De ce récit personnel, émouvant, drôle parfois, Guy Corneau a fait un livre d’amitié où il partage avec ses lecteurs son expérience de la maladie.

– 2007: le célèbre psychanalyste n’est qu’un patient anonyme dans une salle d’hôpital. Il reçoit la terrible nouvelle: un cancer de grade 4, le plus élevé.

– 2008: ” M. Corneau, je ne sais pas ce que vous avez fait mais ça a marché!”, lui annonce son oncologue.

– 2009: Yanna sa compagne d’âme, meurt d’un cancer qui s’est généralisé.

– 2010: la vie de Guy refleurit. Entre ces dates, l’épreuve est rude et l’issue, incertaine.

L’auteur relate sa traversée du cancer, durant laquelle il a allié médecines traditionnelles et énergétiques à une démarche psychologique.

Sans donner de leçons ni de recettes, en observant son propre parcours avec humilité et humanité, il nous encourage à ne pas nous laisser réduire à notre maladie. Il nous incite à en découvrir le sens psychologique et spirituel, et à trouver en nous et autour de nous les ressources pour célébrer la vie.

Pour le malade, l’ami ou l’accompagnant que nous sommes ou que nous serons à un moment de notre vie, ce livre est une inspiration de chaque instant.

Carnets secrets

Le présentateur et producteur de télévision Jean-Luc Delarue, décédé le 23 août des suites d’un cancer, n’aura pas eu le temps de voir paraître ses mémoires.

Le cri de la mouette

Lorsque Emmanuelle a sept ans, elle découvre la langue des signes. Le monde s’ouvre enfin. Elle devient une petite fille rieuse et “bavarde”. A l’adolescence pourtant, tout bascule. Aux désarrois de son âge s’ajoute la révolte de voir nier l’identité des sourds. Emmanuelle ne peut plus concilier l’univers des entendants et le sien. Elle se referme, dérive, se perd dans des expériences chaotiques. Mais, lucide et volontaire, elle réagit et choisit de se battre : elle réussit à passer son bac, lutte pour faire reconnaître les droits de trois millions de sourds français, puis s’impose magistralement au théâtre dans Les Enfants du silence.

Le Cri de la mouette est le témoignage d’une jeune fille qui, à vingt-deux ans, a déjà connu la solitude absolue, le doute et le désespoir, mais aussi le bonheur, la solidarité et la gloire.

Coluche, roi de cœur

Celui qui a partagé au jour le jour toutes les ” aventures politiques ” de Coluche, Jean-Michel Vaguelsy, raconte aujourd’hui ce qu’il a vécu : enthousiasmes, manœuvres et déceptions de la campagne présidentielle de 1981 ; énergie, précision et ténacité aboutissant à la création des Restaurants du Cœur – c’est un Coluche intime et souvent surprenant qu’il nous révèle dans ce livre. On retrouve, bien sûr, le généreux provocateur qui a ” plié la France en quatre “, mais aussi ses projets inachevés, ses engagements passionnés, ses démêlés avec le monde politique, médiatique, et ses relations particulières avec les présidents Mitterrand et Giscard d’Estaing. D’abord tout jeune éclairagiste sur les tournées, JeanMichel Vaguelsy se lie d’amitié avec Coluche, qui le nomme ” bureau politique ambulant ” de sa campagne présidentielle. Ils ne se quitteront plus. Tour à tour chauffeur, régisseur, secrétaire, ” Jean-Mi la Science ” a été au cœur des actions humaines, généreuses et subversives que menait l’artiste. Son témoignage nous restitue un Coluche omniprésent, agitateur inspiré, mais toujours chaleureux.

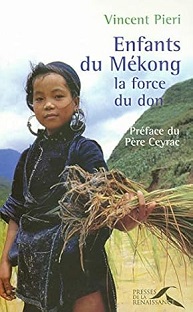

Enfants du Mékong – La force du don

En 1958, au Laos, après vingt ans de souffrances et d’aventures en Asie du Sud-Est, René Péchard, français mais asiatique de cœur, ose dire “oui” à deux enfants laotiens dans la misère: il les accueille chez lui. Ces débuts silencieux, cachés et humbles, ouvrent une épopée humanitaire, celle d’Enfants du Mékong. En 2008, 60 000 enfants sont soutenus par 22 000 parrains français. Confrontée à l’histoire déchirante de cette vaste région d’Asie, Enfants du Mékong n’a de cesse d’accompagner des enfants et des familles en détresse, de soutenir des œuvres caritatives et des programmes de développement, de tisser un vaste réseau d’entraide et d’informer sur la réalité difficile de ces pays. L’auteur retrace cette aventure en s’attachant aux pas de ceux qui l’ont vécue et façonnée. Des débuts de René Péchard aux missions des Bambous – ces jeunes volontaires qui partent sur le terrain offrir leur aide -, il raconte avec passion des histoires humaines émouvantes, terribles ou rares. Dans un monde où l’humanitaire, entaché de scandales ou trop souvent gouverné par des enjeux économiques et politiques, devient sujet à caution, découvrir la réalité et l’esprit qui anime une ONG comme Enfants du Mékong est salutaire.