L’Hôtel de Ville de Dakar

Etat neuf – L’Hôtel de Ville de Dakar, coeur emblématique du pouvoir municipal

C’est un lieu d’une grande portée symbolique. Dans la capitale du Sénégal (plus de 3 millions d’habitants), où se concentre 80% de l’activité économique, le symbole est peut-être encore plus fort qu’ailleurs. Car l’endroit est chargé d’histoires ; celle avec un grand « H » qui lui donne sa profondeur mais aussi une multitude de petites histoires qui en font la richesse.

Cet ouvrage raconte sa construction en 1914, évoque les différents maires qui l’occupèrent, les évènements culturels qu’il accueillit et décrit enfin les travaux qui, en 2020, lui permirent de retrouver son éclat.

Métis et mélanges

Véra Atchou, ancien mannequin et photographe de mode, sort à compte d’auteur son premier livre, « Métis et Mélanges ». Une série de portraits et d’interviews de personnalités et d’inconnus, à travers laquelle cette métisse, née d’un père togolais diplomate à l’ONU et d’une mère franco-belge, propose un regard inédit sur la façon de vivre son identité plurielle. Avec en plus un malicieux penchant de la mise en scène : en travestissant Isabelle Giordano de Canal + en princesse des mille et une nuits, Stéphane Diagana en guerrier masaï, Eric Judor (Eric et Ramzy) en moine bouddhiste ou encore, Pascal Légitimus en vendeur de cigares cubains, elle brouille volontairement les pistes, et jette un clin d’il sympathique à ce que d’aucuns qualifient encore de situation problématique.

Il suffit d’un espoir

Assise sur les sables du Sahara pendant 3 ans et 9 mois. De Noël 2016 à la fin 2020. Une toile de tente pour tout refuge par 50 degrés. Une nature rase et hostile. Des gardiens intraitables, d’autres bienveillants. À 71 ans, Sophie Pétronin devient prisonnière dans le désert, privée de tout après une vie de dévouement auprès des orphelins et des plus pauvres. Éperdu d’angoisse, son fils la cherche partout : au Mali, au Niger, en Mauritanie. Sébastien Pétronin est prêt à tout pour sauver sa mère mais se trouve bientôt ballotté entre services secrets et intermédiaires douteux. En toile de fond : la France engluée dans la guerre au Sahel, réduite à financer les recherches du fils de l’otage. Des militaires et des agents du renseignement en concurrence. Pendant près de 4 ans, des informations cruciales ont été délibérément cachées. Elles sont dévoilées dans ce récit inédit. Une histoire folle vécue de l’intérieur par Anthony Fouchard, journaliste, alors correspondant au Mali de France 24 et RFI.

Carte Postale du Sénégal

ETAT QUASI NEUF – Un ouvrage de 120 pages et de plus de deux cent photographies pour un p’tit voyage en images au coeur du Sénégal

Les nouveaux contes d’Amadou Koumba

S’il avait le ventre derrière lui, ce ventre le mettrait dans un trou. S’il n’est que de vous nourrir, une seule femme suffit. Tout ce que dit le petit Maure, il l’a appris sous la tente. Rendre un salut n’a jamais écorché la bouche. Si tu plais au Bon Dieu, les hommes ne t’apprécient pas outre mesure. L’eau ne cuira jamais le poisson qu’elle a vu naître et qu’elle a élevé. La promesse est une couverture bien épaisse mais qui s’en couvre grelottera aux grands froids.

Bintou la casse-cou

Bintou court partout, Bintou est une casse-cou. Et Bintou adore attraper les poules ! Au village, sur son passage, tout le monde lui crie : « Ralentis ! » Le jour où Bintou se fait mal, les mots sages de sa grand-mère résonnent : « Ce n’est pas la vitesse de tes jambes qui compte pour attraper les poules, mais la vitesse de ta pensée… »

Bintou, si tu réfléchissais avant de courir ?

L’épilepsie, dans sa forme aigüe, peut générer des réactions de dégoût, voire de peur pour l’entourage et une mise en danger physique et sociale pour le malade. L’aspect du malade après une crise suscite des représentations liées à la mort, et les craintes d’accidents font également de cette maladie un handicap au quotidien. Ces diverses représentations sont à l’origine d’un isolement social de la part de la société et du malade lui-même. Alors qu’en Europe, aujourd’hui, les malades participent plus facilement à une vie sociale en suivant un traitement approprié, dans certaines régions africaines, les malades ne bénéficient pas de médicament anticonvulsif. Il a par ailleurs été démontré, d’une part, que les modalités d’exclusion varient selon chaque époque, chaque société mais aussi chaque famille et, d’autre part, qu’elles ne doivent pas être envisagées sans prendre en compte les possibilités d’intégration sociale, y compris dans le cas d’absence de médicament. Ce constat permet de redonner de l’importance au rôle de la relation sociale dans l’intégration des malades épileptiques. Afin d’éclaircir ces divers aspects, ce travail anthropologique de terrain au Mali, en milieu rural bambara, repose sur des entretiens avec les malades, les familles, les divers soignants et la population. Il rend compte de la dimension sociale et culturelle à travers laquelle l’exclusion liée à la maladie est nuancée dans ses représentations et pratiques. Après avoir examiné les différentes significations sociales que cette maladie a suscitées en Europe à travers les époques, l’auteur étudie plus précisément la situation des malades et de leur famille au Mali où les savoirs ancestral, coranique et occidental guident les repères et les représentations des gens au quotidien. En outre, ces savoirs institués, relatifs à l’épilepsie, sont réinterprétés à travers des histoires de malades. Enfin, cet ouvrage permet de comprendre le rôle de l’anthropologie médicale dans un programme de prise en charge thérapeutique en milieu rural.

Chroniques de Madagascar

Douze auteurs malgaches écrivent en français sur ceux qui font Madagascar aujourd’hui. Ces textes, pour la plupart inédits, brefs, incisifs, attendris, drôles, parfois grinçants ou dramatiques, aideront le lecteur francophone à rencontrer les bourgeois des collines, l’enfant des rues, le pêcheur immigré, les villageois de la côte, les natifs des forêts. Ce recueil invite à un périple lointain par des mots connus avec une émotion qui dissipe toutes distances.

L’Afrique est-elle soluble dans la démocratie et dans le processus de décentralisation ? L’auteur, ministre burkinabé, apporte des réponses documentées et vivantes à cette question qui s’inscrit dans le grand mouvement engagé par les Africains pour la conquête des libertés individuelles. Loin d’etre un ouvrage théorique, son livre est le résultat d’une grande réflexion et d’une expertise incontestée du fonctionnement des collectivités locales. Il s’adresse à tous ceux qui, loin des clichés, veulent vraiment comprendre les ressorts de la vie politique africaine.

Sur des problèmes comme le concept d’ingérence, l’évolution démographique, l’avènement de la démocratie, l’aide française au développement, la pensée de Jean Audibert reste d’une grande actualité, comme le révèlent, pour l’Afrique au sud du Sahara, les textes rassemblés dans la première partie. En Algérie -seconde partie de l’ouvrage- Jean Audibert nous livre des contributions fortes et d’une grande finesse sur l’ouverture au multipartisme des années 1980, sur la montée de l’islamisme, sur les rapports complexes entre l’Algérie et la France. Jean Audibert (1927-1999) nous laisse l’image d’un véritable humaniste.

Out of Africa

Livre en anglais – Karen Blixen’s Out of Africa is the lyrical and luminous memoir of Kenya that launched a million tourist trails, beautifully repackaged as part of the Penguin Essentials range. ‘I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong Hills… Up in this high air you breathed easily… you woke up in the morning and thought: Here I am, where I ought to be.’ From the moment Karen Blixen arrived in Kenya in 1914 to manage a coffee plantation, her heart belonged to Africa. Drawn to the intense colours and ravishing landscapes, Blixen spent her happiest years on the farm, and her experiences and friendships with the people around her are vividly recalled in these memoirs.

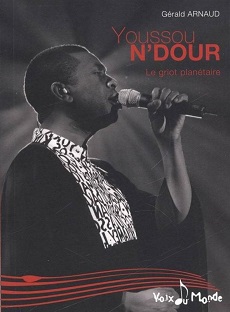

Youssou N’dour – Le griot planétaire

Parmi les rares musiciens africains qui ont émergé sur la scène internationale, le Sénégalais Youssou N’dour occupe une place à part. D abord il est le seul qui a su devenir une star mondiale sans émigrer. «You», comme l appellent familièrement tous ses compatriotes, vit à Dakar, sa ville chérie, où il est né. Youssou N’dour, avant tout un chanteur traditionnel, est l héritier par sa mère d une fameuse dynastie de «griots» et profondément enraciné dans plusieurs cultures du Sénégal : peule, toucouleure, wolofe… Célébré dès son enfance pour ses qualités vocales, Youssou est devenu l un des chanteurs favoris des grands orchestres dakarois dans les clubs luxueux fréquentés par les élites locales. Puis il s est distingué en délaissant leurs genres favoris jazz et salsa pour faire la promotion d un style sénégalais : le Mbalax des Wolofs. Avec son orchestre «Super Étoile», Youssou a fait le tour du monde, gagné des disques d or, côtoyé des rock stars comme Peter Gabriel, Higelin ou Paul Simon, mais sans jamais s éloigner de ses racines. Au lieu de capitaliser individuellement son succès, Youssou N’dour a fait de sa musique une véritable entreprise nationale au service de nombreuses initiatives humanitaires panafricaines. Ce livre raconte une histoire exceptionnelle : celle d un grand artiste du Tiers-Monde, d un illettré devenu par son seul génie musical l un des principaux porte-parole de l Afrique contemporaine.

2084 – La fin du monde

L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l’existence d’un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion… Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties.

Train Express Régional : TER

Mariama Ndoye présente ici des nouvelles autour d’un personnage étrange (et étranger), ambigu, attendu et craint, qui vient perturber la vie quotidienne et les habitudes des Rufisquois dont on parle beaucoup, mais que l’on ne voit pas encore, dont le chemin, tout tracé, maintient l’attente, dans l’espoir des uns, le scepticisme des autres.

Ce personnage est le TER (train express régional), objet symbolique de modernisation des terroirs, que l’Autorité étatique a décidé d’installer et qui doit traverser Rufisque. Mariama use donc du tracé des rails comme d’un fil d’Ariane qui lui permet de parcourir le vieil espace rufisquois jusqu’à naguère endormi et désormais perturbé, et de présenter les gens, sur lesquels elle pose un regard plein d’une tendre ironie.

Sur cette base incongrue ou inattendue, nous sont proposées des nouvelles agréables à lire, très bien écrites, avec par endroits des touches d’une ironie subtile, et aussi des tableaux et des portraits établis avec beaucoup de minutie par un observateur averti.

Tout cela contribue à faire de ces nouvelles de touchantes tranches de vie, dans un contexte particulier, des circonstances socio-culturelles, économiques et politiques bien sénégalaises, ou plutôt des sortes d’autofictions qui disent au lecteur qui est l’auteure-narratrice.

Amadou Ly

Professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle

L’Afrique noire – Un rêve français

Ce livre est dans un état quasi-neuf

60 ans après les indépendances, l’histoire des colonies d’Afrique nous revient comme un boomerang : la France devrait s’excuser du mal qu’elle y a fait. Martelée, l’idée trouve un écho chez les jeunes issus des migrations africaines, les faisant douter de leur avenir comme citoyens d’un pays sous l’emprise d’un « racisme systémique » . L’assimilation a fait place à une coexistence pour l’instant pacifique.

Mais la menace est sérieuse. Pour avancer, il faut faire sauter les obstacles accumulés par les mésusages de l’histoire coloniale. Pas pour en faire un conte de fées, mais pour la remettre dans sa banale humanité, contradictoire et ambiguë. Assumer le passé, sans rien cacher ni céder aux mensonges, permettra seul de le remettre à sa vraie place : derrière nous. C’est le parcours d’un fonctionnaire colonial ordinaire qui nous y aide ici en permettant d’esquisser le portrait d’une Afrique que la France a rêvé sans toujours bien la comprendre, ni comprendre ce qu’elle y cherchait.

Désir d’Afrique

Cette littérature a commencé avec la négritude. Des idéologues de chez eux (les Occidentaux), pour justifier l’esclavage et la colonisation, avaient décrété que le nègre n’avait pas d’histoire parce que son histoire n’était pas écrite. Il s’est trouvé des Africains de chez nous pour le désir d’Afrique, qui se sont armés de la plume. Ils ont démontré que l’Afrique, le premier continent de l’humanité, avait – écrites ou non écrites – de multiples traces de son passé multimillénaire. Ils (les idéologues de chez eux) avaient arrêté que nous étions sans culture. On leur a répondu que les Africains de la plus longue histoire de l’humanité avaient la culture la plus riche de l’univers.

Cet ouvrage est issu de l’expérience de terrain de l’auteur entre 2008 et 2010 au sein du Samu social Sénégal. En sa qualité de médecin, Clément Diarga Basse a côtoyé, fréquenté et discuté avec les enfants des rues. Il les a soignés, en particulier lors des maraudes. L’étude décrit le milieu de vie des enfants des rues ainsi que les affections auxquelles ils sont confrontés, favorisées notamment par le tabac, l’alcool, le chanvre indien ou les diluants cellulosiques. Ce livre est un plaidoyer en faveur d’une meilleure prise en charge des enfants des rues et d’une protection accrue par la loi.

Dr. Clément Diarga Basse, docteur en médecine, spécialisé en santé publique et en médecine du travail, est coordonnateur de la santé du personnel, dans une institution humanitaire internationale, pour une vingtaine de pays d’Asie et du Pacifique. Il a été lauréat de multiples programmes de perfectionnement, notamment au Burkina Faso, au Ghana, en Belgique, au Japon et aux États-Unis.

Besoin d’Afrique

Afrique parce que nous l’aimons. Besoin parce que le mépris et ses variantes, la pitié, la charité, les jérémiades, nous empêchent de recenser ce qu’aujourd’hui le monde doit à l’Afrique. Inventaire parce qu’on ne choisit pas, ni n’ordonne, les raisons d’aimer. Et parce que les Afriques sont innombrables. Nous avons commencé par la Noire. Eric Fottorino est romancier, journaliste au Monde. Christophe Guillemin est économiste, directeur à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Erik Orsenna est romancier et fonctionnaire.

Cinquante ans après les indépendances, que reste-t-il de la France en Afrique subsaharienne ? Plus précisément, qu’ont fait les Africains, depuis qu’ils sont libres de choisir, de ce que l’ancien colonisateur leur a apporté, du Code Napoléon à la baguette en passant par la langue française? Comment se situent-ils par rapport à la Françafrique, la queue de comète affairiste de « l’Etat franco-africain » bâti en 1960 sur les restes de l’Empire? Fort de l’idée que les « postcolonies » au sud du Sahara ont pris leur destin en main, et qu’elles sont désormais un Nouveau Monde pour la France en raison de l’héritage colonial en partage, Stephen Smith va à la rencontre d’Africains ordinaires et extraordinaires, de la Côte d’Ivoire à la Guinée, au Sénégal et au Mali, puis du Cameroun au Gabon en passant par le Congo, pour « voir, comprendre, se faire surprendre »… et pour nous affranchir enfin de ce que Flaubert écrivait du temps de l’Empire, et qui continue d’obérer le rapport de la France au continent noir, c’est-à-dire aussi à elle-même: « Colonies (nos): s’affliger quand on en parle ». Portraits et paysages (urbains), discussions à bâtons rompus ou entretiens (avec le président ivoirien Gbagbo ou avec Baba Kourouma, un disciple de Robert Debré et intime de Sékou Touré), vie quotidienne et scènes kafkaïennes (dans l’antichambre du chef de l’Etat guinéen, le capitaine Camara, ou à un poste-frontière gabonais), expéditions délirantes dans le Congo-Océan bondé ou en moto-taxi dans la jungle, initiation au nouchi , le « français ivoirien » où chaque mot est un faux ami : s’il rapporte une expérience, le livre, surtout, nous emporte. Sur le modèle de Naipaul, Stephen Smith nous donne un récit de voyage extrêmement vif, plein d’humour et de détails savoureux, passionnant à tous égards. De l’Histoire et des histoires. Un retour sur le passé de l’Afrique anciennement française, une réflexion sur le présent et l’avenir des générations nouvelles. Un autre regard.

La Plantation

Le Zimbabwe était leur terre, leur domaine, leur paradis… Jusqu’au jour où le » Président élu démocratiquement à vie » décide d’exproprier ces derniers Blancs qui se croyaient les rois du monde, les réduisant à la lutte ou à l’exil. Blues a dix-huit ans. Ses cheveux d’or et son caractère farouche enflamment tous les désirs. Fille d’un grand propriétaire terrien, sûre de sa supériorité et de son éducation, elle a vécu sur un nuage de privilèges, aimée, choyée, courtisée. Mais sous sa peau blanche bat le cœur, d’une femme née de cette terre d’Afrique qu’elle aime tant, et pour laquelle elle est prête à se battre et à mourir… Pour la première fois, un grand écrivain noir se met dans la peau des Blancs, des colonisateurs. Avec cette fresque tumultueuse et passionnée, Calixthe Beyala a réussi un véritable Autant en emporte le vent africain, peuplé d’êtres violents et chimériques, rusés et naïfs, Noirs et Blancs qui peinent à inventer ensemble une vie nouvelle.

Que la terre nous soit légère

Une forêt africaine devenue le théâtre d’un drame aux conséquences fractales. Un enfant héritier d’une lignée de guerriers mélomanes qui prend l’épineux chemin de la migration vers l’Europe. Un jeune humanitaire qui surmonte son traumatisme en gravissant les échelons d’une organisation internationale, avec ses paradoxes, jusqu’au débordement. Dans ce conte moderne à l’écriture sensible et musicale, les destins des personnages se frôlent, se croisent puis leur échappent. Des couloirs de la diplomatie aux réseaux de passeurs clandestins, des studios d’enregistrement marseillais aux dessous de l’industrie agroalimentaire, leur bouleversante quête de rédemption projette les ombres et lumières d’une époque de tous les extrêmes. Fresque contemporaine, itinérance initiatique et ode à l’amour perdu, ce roman profondément humaniste nous interroge sur ces murs qui nous séparent et nous rappelle que, d’un côté comme de l’autre de la Méditerranée, nous flottons tous sur le même radeau. Souhaitons que la terre nous soit légère.

Le Cameroun aujourd’hui

Le Cameroun : toute l’Afrique dans un pays ! C’est la terre de la diversité. Au sud, d’épaisses forêts tropicales, au nord, des steppes et des barrières rocheuses qui s’étendent à perte de vue, au centre des villes bruyantes et colorées, à l’ouest des plages de sable blanc, à l’est d’autres forêts et des peuplades aux modes de vie ancestraux. Le Cameroun est bilingue et abrite près de 265 ethnies aux cultures, traditions et habitats différents. Ses onze parcs nationaux réunissent les espèces animales les plus variées et les amateurs d’art découvriront la richesse infinie des héritages de ses royaumes anciens. C’est la terre de tous les tourismes, qui captivera autant les amateurs de farniente, de cultures et traditions, d’alpinisme et d’aventure tout court. Découvrir le Cameroun, c’est partir à la rencontre d’un pays les plus fascinants d’Afrique centrale, avec ses peuples de caractère et ses paysages rares. Pour un voyage intelligent au souvenir indélébile.

Serge Michailof, chercheur à l’Iris et enseignant à Sciences Po, a été directeur des opérations à l’Agence française de développement (AFD). Ce spécialiste de l’Afrique, et plus précisément du Sahel, nous explique pourquoi les interventions militaires ne suffiront pas à éteindre l’incendie qui couve dans cette région déshéritée. L’armée française se trouve dans une impasse. Elle a brillamment arrêté le rezzou (l’attaque NDLR) inorganisé lancé en janvier 2013, par trois groupements armés qui ont alors menacé le sud du pays et en particulier Bamako; elle a alors détruit une série de bases logistiques des jihadistes au nord du Mali. L’armée française a empêché la constitution de katibas (cellule armée NDLR) structurées susceptibles de menacer les centres urbains. Mais la guerre s’est déplacée, comme on pouvait le craindre, vers le centre, puis le sud du pays, régions très peuplées. A cet égard, le terme de « terroriste » pour désigner l’ennemi est parfaitement inapproprié, puisque nous n’avons pas en face de nous des fous de Dieu exclusivement soucieux de semer le chaos, mais des hommes réfléchis qui ont arrêté une stratégie asymétrique classique assez proche de celle adoptée en Afghanistan par les Taliban. Or il suffit de regarder les cartes des incidents et actions conduites par les jihadistes de 2017 à 2019, pour constater l’expansion géographique et la multiplication de ces actions. Nous constatons ainsi que l’ennemi déroule sa stratégie et que Barkhane, quelles que soient les victoires tactiques qu’elle remporte, n’a pas pu arrêter la dégradation de la situation sécuritaire. En outre, l’armée malienne subit défaite sur défaite. Elle a perdu 150 hommes en deux mois. Les jihadistes ont récemment fait une démonstration de leurs capacités en prenant le poste de Indelimane, à proximité de la frontière avec le Niger et en tuant 40 soldats. Défendant un pays très fragile, aux institutions gangrénées par le népotisme et la corruption, nous sommes en train de perdre la guerre même si Barkhane gagne toutes les batailles.

Namibie

Ce guide répond à trois objectifs : informer, illustrer et guider. Plus de vingt auteurs, photographes, grands voyageurs, universitaires ou journalistes, ont collaboré à ce volume pour vous offrir le guide le plus exhaustif, un récit vivant où anecdotes historiques, tableaux pittoresques et renseignements pratiques se succèdent et se complètent. HISTOIRE ET SOCIETE. Terre mère de l’Otavipithecus namibiensis, des San et des Herero, découverte en 1485 par le Portugais Diego Cào, oubliée des Occidentaux jusqu’au XIXe siècle, colonisée par les Allemands, dominée par les Sud-Africains, libérée par Sam Nujoma… la Namibie, dernier État africain à accéder à l’indépendance, vous dévoilera avec pudeur une jeune et dynamique nation, tournée vers l’avenir.ITINÉRAIRES. Émerveillez-vous devant les colonies d’otaries à fourrure du Skeleton Coast National Park; découvrez la faune du Caprivi d’un poste d’observation flottant dans les Linyati Swamps; surfez les majestueuses dunes de Swakopmund; osez le trek dans le spectaculaire canyon de la Fish River; escaladez les monts Spitzkoppe ou Erongo pour atteindre les peintures rupestres; plongez dans les profondeurs des lacs de Dragon’s Breath ou d’Otjikoto… La diversité des richesses naturelles du pays fascinera tous les amoureux de la nature, les sportifs de l’extrême et les férus d’aventure. INFORMATIONS PRATIQUES. Trente pages pour tout savoir sur les formalités.

La geste de Ham-Bodêdio ou Hama le Rouge

419 pages – 255 x 185 mm – Etat quasi-neuf – Des griots maliens célèbrent les exploits d’un héros qui, exaltant le sens de l’honneur jusqu’en ses limites les plus extravagantes, incarne l’exemple extrême de la liberté absolue, notion-clé de l’idéologie épique peule.

Table des matières

Introduction et avertissement

1°) Les trois peurs de Ham-Bodêdio ; l’invention de Saïgalâré ; Ham-Bobêdio et Bongouel

2°) Ham-Bobêdio triomphe des ruses de ses pairs et rivaux

3°) Ham-Bobêdio et Besma Sougui

4°) Ham-Bobêdio et Silâmaka Cou-Blanc

5°) Ham-Bobêdio venge la mère de Douce-Etreinte

6°) Ham-Bobêdio et Hama Alasseïni Gâkoï

7°) Ham-Bobêdio et Foula-Dembéré ; Guélâdui Hal-Bodêdio venge la mère de Fatoumata Ham-Sîré Bî-Dâni

Bibliographie

Ce livre explore la place de l’appartenance confrérique du musulman sénégalais et son impact sur la conduite de sa vie morale et de ses activités dans les registres religieux, politique, économique, social et culturel. Un livre pour qui veut comprendre les détours et dérives de la démocratie sénégalaise, les contestations et conflits d’inspiration religieuse.

Un blanc dramatiquement noir

Voici le récit exceptionnel de 55 années d’existence hors norme en Afrique Noire francophone d’un Français autodidacte devenu patron de presse (Afrique Sport, Afrique Médicale, Africa International, Editions Chaka…), proche de plusieurs Chefs d’Etat alors que d’autres l’auraient volontiers pendu. Voici un regard frondeur sur l’Afrique, ses élites, ses mœurs, sans retenues ni déférence, sans préjugés ni parti pris. Le récit fourmille de faits inédits, de péripéties drôles et fâcheuses.

Témoignage d’un médecin nomade, de sa pratique médicale en Afrique : la Mauritanie, l’hôpital de Dakar, une institution originale L’Abreuvoir, ce carrefour d’idées et d’amitiés sur fond de grande indépendance d’esprit.

Un livre bien écrit sur un sujet qui, bien que très médiatisé grâce à la personnalité du chef de l’Afrikakorps, est en fait bien peu connu dans le détail quotidien de la vie des soldats. L’auteur, dans la même veine que Jean Mabire, s’efforce à restituer, avec le plus d’exactitude possible, la mentalité du soldat allemand fier de son unité et des campagnes qu’il a toujours menées, à l’image de son chef, avec honneur.

Lorsqu’un Sénégalais visite sa « sous région », il voit en fait sa maîtresse. Au bénin, l’amant, lui, joue au « sous-marin ». Et là où souvent en Afrique, on se contente de « tirer un pénalty », le Togolais éprouve la hantise de « faire un Zorro », un enfant qui arrive sans avoir été désiré. Au Mali, qui n’aime pas aller à la « garcerie », la maison close, où on le sait en Côte d’Ivoire, les filles font « boutique mon cul » ? Mais attention au Sida que les Zaïrois ont rebaptisé « Syndrome Inventé pour Décourager les Amoureux ». Justement, un Camerounais vous le dirait, ne restez pas » derrière comme les fesses », ne soyez pas le dernier informé : le Dico franco-africain de Pascal Krop est appelé à devenir « nylon » (voir chapitre 14…) Tu fais l’avion par terre* est une mine d’expressions savoureuses, un recueil d’humour et de sagesse qui montre comment l’Afrique réinvente la langue française. Conseiller de la Direction de l’Evénement du jeudi, Pascal Krop est l’auteur de La Piscine; Les services secrets français : 1944-1984 ainsi que du Génocide franco-africain : faut-il juger les Mitterand ? aux éditions Lattès.

Chimères

Lorsqu’en 1948 paraît Chimères, le destin de l’Égypte semble lié durablement à celui de l’Angleterre. Cette situation voit Naguib Mahfouz s’installer dans la période réaliste de son œuvre naissante. Chimères se pose pourtant en retrait de cette tendance. Mahfouz s’y concentre sur la psychologie d’un seul personnage, brossant dans ce récit intimiste le portrait d’un être hypersensible, mal adapté à la vie en société. Après une enfance calfeutrée, il se libère de la tutelle d’une mère trop aimante pour affronter le monde du travail et découvrir l’amour. Amour pur et idéalisé, mais le mariage, hélas, loin de mettre fin aux angoisses du jeune homme, ne fera que les exacerber. L’adoration qu’il voue à sa femme entrave sa sensualité, jusqu’à le faire souffrir d’impuissance. Désespéré, tour à tour la proie de la honte, de la jalousie et de la rage, l’amoureux déçu noie son chagrin dans l’alcool comme dans les bras d’autres femmes. Désemparé et pathétique, il sera le témoin de l’écroulement inexorable de son mariage. Trahisons, adultères et deuils vont se succéder en un déchaînement passionnel. Et ce récit qui avait débuté comme une longue plainte sourde et solitaire se termine en un brasier de violence et de folie.

Certains pays africains ont très tôt connu et intégré le pluralisme politique et les règles de la compétition électorale. Toutefois, cette précocité du dynamisme politique n’a pas été un élément fondamental pour résoudre les contradictions nées de l’aspiration à de nouvelles offres dans le mode de gestion du pouvoir. La théorie d’une démocratie raciale a annihilé les fondements de la justice politique, comme paradigme pertinent en Afrique du Sud. Le renouveau démocratique a trouvé un net frein devant la détermination d’acteurs politiques à lui trouver des écueils (etchnicisme, clanisme, identité, communautarisme, etc). Au final, les étapes vers la démocratie restent toujours à remonter.

Vice président de l’Université de Nouakchott Al Aasriya, professeur de Littératures francophones. Ancien Directeur adjoint des Arts et de la Culture, ancien Directeur du Livre et de la Lecture Publique au Ministère de la Culture ( Mauritanie). Expert en Politiques éducatives et culturelles.

Rwanda – Les médias du génocide

Il manquait à la connaissance du génocide rwandais une étude de la propagande qui l’a rendu possible. Plus d’une année de travail aura été nécessaire aux auteurs pour retrouver et traduire des collections presque complètes des journaux extrémistes et des enregistrements de la Radio-télévision Libre des Mille Collines.

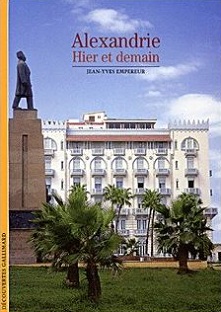

Alexandrie : Hier et demain

« Alexandrie semble macadamisée avec les ruines pulvérisées de mille cités. Chaque arpent de terre tourné et retourné. Le sol, humus épais, paraît historique », écrivait Herman Melville en 1857. Toute vision d’Alexandrie passe par un cortège d’images symboliques : le tombeau d’Alexandre, le Phare, la Bibliothèque, Antoine et Cléopâtre, Cavafy et Durrell, l’hôtel Cecil et le Sporting Club, souvenirs de sa splendeur et de son rayonnement culturel.Née il y a 2300 ans de la seule volonté d’Alexandre le Grand, élevée au rang de capitale des Ptolémées et haut lieu de rencontres et d’échanges entre l’Orient et l’Occident, Alexandrie est aujourd’hui la plus grande ville de la Méditerranée. Mais elle a vécu bien des cycles, avec des phases de repli, presque d’abandon. Á partir de 1820, avec Mohamed Ali, elle se réveille, pour accueillir toutes les communautés, toutes les religions, toutes les langues, en un modèle de cosmopolitisme dont beaucoup gardent la nostalgie. Jean-Yves Empereur, archéologue et Alexandrin de coeur, accompagne au quotidien la renaissance de la ville et témoigne ici de son universalité retrouvée.

Fière d’être moi-même

« Ici, je vous raconte ma liberté retrouvée, celle d’être moi-même dans une société dans laquelle on nous exhorte sans cesse à être quelqu’un d’autre et à entrer dans des cases.» Très engagée, Gaëlle Prudencio s’inscrit dans cette nouvelle vague de femmes qui osent prendre la parole et défendre le féminin dans une société où les injonctions sociales sont omniprésentes et vectrices de nombreux complexes physiques. À travers cet ouvrage, elle nous raconte son histoire inspirante : son enfance au Sénégal et en République démocratique du Congo, son arrivée en France, son parcours de régimeuse et d’entrepreneuse. Un véritable guide qui nous dévoile tous les secrets d’une combattante pour affronter et surmonter le regard des autres, se réconcilier avec son corps, se l’approprier et s’affirmer.

L’Afrique depuis 1940

L’Afrique depuis 1940 est l’un des plus remarquables ouvrages écrits depuis longtemps sur l’histoire de l’Afrique contemporaine. Clair, concis, documenté, il propose une approche à la fois chronologique et thématique pour jeter un pont entre les périodes coloniale et postcoloniale, en étudiant les changements qui ont accompagné la fin des empires, mais aussi tous les processus qui se sont perpétués après l’indépendance. En abordant les questions économiques et sociales sur l’ensemble de la période 1945-2000 et en montrant qu’entre les sociétés africaines et le reste du monde se tenait un Etat garde-barrière, il dépasse un débat stérile, celui qui attribue les causes de la situation actuelle de l’Afrique soit à l’héritage colonial soit à une mauvaise gouvernance. Il analyse enfin les divers moyens que les Africains ont trouvé pour vivre avec – mais aussi pour lutter contre – les contraintes économiques et politiques auxquelles ils devraient faire face.

Afrique ancienne dévoilée

672 pages – L’auteur a tenu d’abord à faire le bilan des travaux sur l’Antiquité africaine qui relève un traitement inégal suivant les régions et les périodes. Son ambition se résume par le fait qu’il a voulu apporter une lumière nouvelle sur des régions (Afrique sahélienne) et des périodes (l’Antiquité tardive) non suffisamment étudiées. Il a exploité les sources littéraires et cartographiques tout en accordant une attention aux relais et aux télescopages dans la transmission sur la géographie physique, la faune et la flore, l’anthropologie économique et culturelle, les institutions sociales et politiques. L’auteur a procédé par « mouvance », c’est-à-dire par « sphère d’influence ». Il en a dégagé trois : la première, égyptienne a permis d’indiquer ce que l’égyptologie permet de savoir sur le passé de l’Afrique, la seconde ce que les études grecques permettent d’avoir comme informations, enfin la dernière, ce que les études latines et romano-byzantines permettent d’apporter comme éclairages confrontés à des « clignotants » africains. L’ouvrage contient aussi des annexes concernant des informations relatives à l’afrocentrisme face à l’eurocentrisme, à la recherche sur des anciennes migrations en Afrique. Dans sa conclusion, l’auteur revient sur la place de l’Antiquité dans l’historiographie de l’Afrique et se prononce sur le destin du continent à la lumière de sa recherche, qui lui a permis de « photographier » une Afrique qui a le sens des initiatives et une Afrique qui a été dominée, puis intégrée dans les empires, tout en demeurant toujours résistante.

Le soleil des indépendances

Quel sera le sort de Fama, authentique prince malinké, aux temps de l’indépendance et du parti unique ? L’ancien et le nouveau s’affrontent en un duel tout à la fois tragique et dérisoire tandis que passe l’histoire, avec son cortège de joies et de souffrances.

Au-delà de la fable politique, Ahmadou Kourouma restitue comme nul autre toute la profondeur de la vie africaine, mêlant le quotidien et le mythe dans une langue réinventée au plus près de la condition humaine. Dès sa parution en 1970, ce livre s’est imposé comme un des grands classiques de la littérature africaine.

La Justice universelle en question

L’intérêt de cet ouvrage est de mettre en perspective certaines ambiguïtés de la justice pénale internationale, les ressorts politiques qui les sous-tendent et le caractère encore inachevé de l’édifice en cours. En évoquant les cas de Charles Taylor, de Saddam Hussein, de Pinochet et de Hissène Habré, Sidiki Kaba relate les calculs politiques qui ont entouré leurs procès, ou l’absence de procès. On saisit la trame politique des procédures inachevées ou expéditives et des délocalisations sans raison, sinon politique, des procès.

.

Rue Félix-Faure – Livre neuf

Dans la rue Félix-Faure se côtoient dans des éclats de rire des jeunes femmes aux dos nus, se mêlent des gens venus de tous les horizons, miséreux à la poursuite de leurs rêves. «La rue Félix-Faure est la rue de Dieu», résume le philosophe de la rue. Mais voilà qu’une masse sombre envahit la rue, réveille les douleurs tues – d’où vient Mun, la fille silencieuse, quelles histoires se disent derrière les blues de Drianké, les mornas de Tonio? Un matin quatre femmes recouvertes de voiles s’éloignent du corps d’un lépreux découpé en morceaux, jeté sur le trottoir. Et la clé du mystère est peut-être dans un tapuscrit ramassé un matin dans une courette… Une enquête policière écrite comme un poème, un hymne à la vie, plus forte que les porteurs de mort, et une quête philosophique menée au son du violon, du blues, et des rires des filles au teint couleur caramel.

Kalidou Kassé, surnommé le pinceau du sahel, est l’artiste peintre sénégalais d’origine peuhle qui évoque l’univers paisible et romantique du quotidien des sociétés africaines du Sahel. Formé à la Manufacture Sénégalaise des arts décoratifs de Thiès, Kassé se démarque de « l’École de Dakar », initiée par le poète-président Léopold Senghor, sous l’influence de l’art abstrait occidental. Son style unique aux personnages filiformes et aux couleurs vives et chatoyantes décrit un monde poétique et enchanteur peint avec un souci constant pour les formes, les détails et les couleurs. D’un point de vue historique, il est celui (à travers sa vie et son œuvre) qui a subtilement su marier et harmoniser l’art pictural occidental avec l’esthétique africaine qu’il a hérité de sa famille de tisserands. En refusant la représentation imposée par l’art occidental, il réaffirme ses formes propres et uniques, une authenticité qui annonce l’art d’un monde naissant qui n’abandonne pas son passé.

Livre en anglais – Kofi Awoonor, one of Ghana’s most accomplished poets, has for almost half a century committed himself to teaching, political engagement, and the literary arts. The one constant that has guided and shaped his many occupations and roles in life has been poetry. The Promise of Hope is a beautifully edited collection of some of Awoonor’s most arresting work spanning almost fifty years. Selected and edited by Awoonor’s friend and colleague Kofi Anyidoho, himself a prominent poet and academic in Ghana, The Promise of Hope contains much of Awoonor’s most recent unpublished poetry, along with many of his anthologized and classic poems. This engaging volume serves as a fitting contribution to the inaugural cohort of books in the African Poetry Book Series.

Notes d’Afrique relate l’essor de la musique populaire sur le continent. Le livre couvre les évènements et les styles musicaux qui se sont développés depuis les années 60, jusqu’aux années 80 lorsque que le terme « World Music » a été inventé comme label marketing et que des musiciens africains, notamment Youssou N’Dour et ses contemporains, sont apparus sur la scène internationale, et la dominance d’Afrobeats de la période contemporaine. Jenny Cathcart nous offre, à travers son expérience personnelle et son travail aux côtés de Youssou N’Dour, des portraits et des histoires de la vie de tous les jours et leur influence sur la musique en Afrique. Il en résulte de nouvelles perspectives pour la culture contemporaine, la religion et la politique, aussi bien pour le développement que pour de futures collaborations sur le continent et dans sa diaspora.

Dans une mise en page originale, un style soyeux qui entraine le lecteur dans le fascinant paysage du bâtir en terre « Matam. Construction terre, un patrimoine intemporel » fait l’inventaire des maisons Cubbalo, telles que mises en relief par les travaux d’étude des étudiants du Cuad, traite des formes et structures des maisons en terre, des performances thermiques et de la plasticité du matériau terre. Il interroge particulièrement sur l’importante et incontournable problématique de la construction en terre au Sénégal.

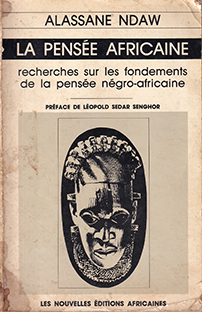

Né le 14 octobre 1922 à Saint–Louis. Il entre à l’Ecole normale William Ponty en 1938 pour devenir enseignant. Au moment où la Seconde guerre mondiale éclate en Europe, il est mobilisé. A son retour, il enseigne en tant qu’instituteur à Sébikotane puis maître d’internat au lycée Van Vollehoven à Dakar. Il obtient le baccalauréat, série Philosophie et demande une bourse pour poursuivre ses études en France. Etudiant à Paris, il obtient une licence de Philosophie. Il est ensuite professeur certifié de philosophie puis surveillant général au lycée Maurice Delafosse à Dakar. Il poursuit une carrière académique comme professeur de philosophie à l’université (maître assistant à partir de 1966 puis professeur et enfin doyen de la Faculté des Lettres et Science Humaines de 1976 à 1983). Il fut conseiller technique à la présidence de la République avec le titre de secrétaire général du Festival mondial des Arts Nègres après deux années passées en détachement à l’UNESCO.

Éthiopiques – N°60 – 1er semestre 1998

Culture grégaire et poétique de l’universel dans élégies de Senghor, Senghor et la mythologie grecque dans chants d’ombre, Cahier d’un retour au pays natal, Esprit scientifique, Culturalisme et sociologie de sciences, Voir Descartes en peinture – Éthiopiques est une revue culturelle sénégalaise de langue française, à vocation panafricaine, créée en 1975 par Léopold Sédar Senghor et éditée par la Fondation Senghor.